◎作者 | 元淦恭

◎来源 | 元淦恭说(yuangg173) 已获授权

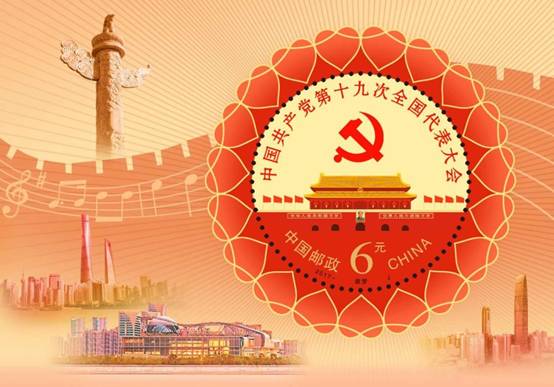

全代会邮票日前发行,在体现过去五年成就的小型张上,除了北京之外,选取了上海、深圳、杭州这三个元素。

(你能看出那个是上海、哪个是深圳、哪个是杭州吗?)

若就邮票本身就事论事的说,

要反映“砥砺奋进的五年”,杭州当然比广州更有资格和上海深圳比肩

,过去五年,上海启动了第一个自贸试验区,深圳是最高领导人首次离京视察之地,杭州举办了中国历史上前所未有的聚集全球主要领导人的G20

,而广州在过去五年,的确没有什么可以和G20在同等量级上比较的大事盛事。

当然,在邮票背后,人们热议的话题还是,是不是杭州已经取代广州成为“一线城市”?

在笔者看来,这个问题,归根结底,并非讨论杭州和广州这两个城市在同一层面上的比较,不同人得出不同的结论,不过是“一线城市”这四个字理解不同罢了。

01

其实,虽然说大家通常说“北上广深”是四大一线城市,但是从来没有人给过“一线城市”的准确定义

,什么样的城市算“一线城市”,什么样的城市不算“一线城市”?

为什么一线城市是四个,天津的GDP总量和广州、深圳差不多,过去苏州的GDP一度也和深圳很接近,为什么过去没人说京沪穗深苏,现在没人说京沪穗深津?

概而言之,对于区分“一线城市”和“二线城市”的标准,大体上有三个流派,

第一是“规模派”,第二是“质量派”,第三是“房价派”。

“规模派”的核心指标很多,最重要的,一是GDP总量,二是城区人口,当然有些“规模派”还会计算社会消费品零售总额、工业总产值、存贷款余额、乃至航空铁路吞吐量等等,总而言之,“规模派”的核心观点

是,

一个城市的规模大小

,反映了这个城市到底是“几线城市”。

第二是“质量派”,“质量派”和“规模派”针锋相对,“质量派”的核心逻辑是,什么是“一线城市”,就是别的省份哪怕是二线城市的居民也愿意“背井离乡”涌入的城市。

那么什么样的城市最大限度地吸引中高端的外地人涌入呢?那一定是赚钱机会多、高收入工作机会多的城市,进一步说,就是老板多、上市公司多、金领岗位多的城市。所以“质量派”看的指标,可能

重点就是

上市公司的数量、质量,乃至是高收入行业(在过去五年尤其是金融、IT)的就业机会的数量。

“房价派”当然更简单,逻辑是“一线城市”这个提法,官方也只有在房价统计时用,所以当然房价高就是“一线”,房价低就是“二线”。更进一步地,“房价派”认为,

一个城市的房价就是一个城市的估值,本身就是本地和外地居民“用脚投票”的结果,房价综合性地反映了一个城市的规模和质量。

现在,几乎没有人去讨论京沪深三个城市是不是“一线城市”,广州站在“老一线城市”的位置上守擂,杭州站在“准一线城市”的位置上攻擂,但在笔者看来

,广州和杭州的所谓“一线城市”之争,纯属“张飞打岳飞”。

02

“质量派”公认京沪深的“一线城市”地位,但是对广州的地位是存疑的。那我们首先要看,上海和深圳到底比广州强在哪里?

影响城市发展的因素,一看政策,二看企业,看企业的时候我们再分别看国资、外资、民资。

上海和深圳都有证券交易所,这是全国性的资源配置场所,广州没有。上海是直辖市,深圳是第一个经济特区,上海和深圳的政策优势,广州没有。

相较上海,广州有一些“老本”,它起跑比较早,在半封闭时代。“广交会”是中国对外通商的半个窗口,广东又是对外开放的桥头堡省份,所以广州起步得比较早,大多数外资最早进中国内地,把总部放在广州而不是上海;另一方面,相较于深圳,它是华南地区固有的政治经济交通文教中心,比如南方电网、南方航空乃至于文教医疗、机场铁路系统等等,都远强于深圳。

(广州塔)

总的来看,广州是大国企、大外资、散民资。广州国企规模比较大,外企至今仍然比较多,但相对而言除房地产外缺少深圳、杭州那样的大型民营企业。

从这个意义上看,广州和上海是比较相似的,广州的本质是阉割了上海金融中心功能且政策优势远逊于上海的一个“低配版上海”。

深圳和上海广州完全不同,深圳的央国企资源也不少,整体上并不弱于广州,但这主要源于中央政府的政策支持,中央政府对深圳的政策,除了给钱更重要的当然是给了深圳于广州不可想象的空间。

另一方面,因为深圳被香港和广州夹在中间,深圳从来不是外资的桥头堡,外资在深圳从事的主要行业是制造业,雇佣的并非香港、广州、上海这种外企总部所雇佣的中高端人士,所以在深圳的中高端产业就业人口绝大多数在中资企业(尤其是华为等中资民营企业和金融机构),所以深圳是大民资、小外资的结构。

从这个视角上,再来看杭州,杭州的定位就非常清楚,杭州是一个没有交易所的华东深圳。大国资也好,大外资也好,全部在上海扎堆了,

杭州的外资和国资,和上海广州绝不在一个量级上,然而杭州经济的活力,上海和广州也很难望其项背。

(杭州西湖)

杭州的A股上市民营公司数量几乎是广州的两倍,在上海、深圳、香港和纽约四个主要的中国企业上市地中,在纽交所上市的阿里巴巴是中国市值最大的企业,在深交所上市的海康威视(其实这家企业还是家国企)是深交所市值最大的企业。深交所现在市值最大的企业都是一家杭州公司,即算这个现象是偶然,也足以说明杭州经济的实力。

03

广州和杭州,历来就有不同的发展路径。具体到改革开放以后的时空环境,广州的基础条件要比杭州好得多。广州本来就有“广交会”的基础,又得开放风气之先,早在八十年代就“计划单列”。

杭州在华东地区并不起眼,只是作为上海的附庸存在。直至1990年,杭州城区人口还不到100万,甚至于在1993年国务院取消各省会计划单列设置副省级省会城市之时,杭州和济南是仅有的两个从非“计划单列市”升格为副省级省会的。换句话说,当时武汉、成都、西安和东三省省会都已经“计划单列”,杭州还没“计划单列”,在当时的中央政府眼中,杭州不过是和济南一个档次的城市罢了。

上世纪八九十年代,广州人均收入远远高于北京上海。那时候“到广东去”这个口号的响亮程度,不是现在任何向北上深进军的号召可比的。

时光回拨二十年,广州是香港的内地镜像,又是上海的华南翻版。

内陆省份学习广府话蔚然成风,从传媒到文娱,广州都是中国内地的绝对中心,李海鹰、杨钰莹,那时候出国语流行歌,都是广州出品的最好卖,那是广州的黄金时代。

(杨钰莹毛宁90年代广州走穴演出旧照)

从上世纪九十年代开始,广州在中国城市中的相对地位,其实一直处在一个缓慢下降的通道里。大量中资企业尤其是民营企业崛起,广州的明星企业逐渐被深圳甩开;长三角全面开放启动,许多原来布局在广州的外企纷纷迁到上海;资本市场的逐渐兴起,商业中心地位光环被金融中心逐渐夺走;至于过去在广州出唱片、出报纸的人,也因为种种原因渐次选择北上。

广州曾经辉煌的高点,本来就是时势造就的结果,中国改革开放的进程,必然弱化广州的既有地位,这本来就无可厚非。

反观杭州,比起上海、广州和深圳,除了艳冠天下的西湖,她几乎一无所有。她不是直辖市,没有多少央企。她不是经济特区,没有什么政策。她也不是区域中心,华东地区的所有网络都是围绕上海而不是围绕着她铺的。

杭州有什么?杭州的身后,是全中国最富有商业头脑的浙江人。

当今中国,几乎已经没有人怀疑“浙商”天下第一商帮的地位。

相较于国资和外资林立环伺的上海,杭州无疑是一个更适合浙商开展本地创业的地方。周围的大金主太多,新创的企业就难免遇到人才的瓶颈,反而是没那么大央企伟大外企的地方,大家一起创业的气氛更好。

(浙商“商帮”)

马云从未回避过,阿里巴巴最初创业时都是一帮没有光鲜学历也没法跳槽到大外企的人,但是这些人干成了那些看起来简历比他们光鲜得多的人都没有干成的事。

如今,在阿里的杭州总部,有许多掌握标准京腔或上海话的土生土长的北京人和上海人,这就是杭州或者深圳与广州最大的不同。

我们可能看到相当的北京籍和上海籍居民为了自己的职业理想选择杭州或深圳,就像他们选择香港或硅谷一样,但很少听说他们去广州。

反观广东,广东并无统一的“粤商”概念。