通过美国国家航空航天局(NASA)的钱德拉X射线天文台观测数据合成的类星体RX J1131-1231图片

天体物理学家在宇宙中发现了一个令人不可思议的星系,在这个星系中发现了多颗行星,其体积最小的和月球差不多,最大的几乎有木星那么大。

要知道,在银河系内部发现一颗太阳系外行星都是一件极其困难的事情,天文学家的这一次成功发现绝非易事。俄克拉何马大学的研究人员能够得到这一发现,要归功于一种被称为引力微透镜的天体物理学技术。

爱因斯坦的广义相对论最早预言了引力微透镜技术,这一技术早已被科学家用于在银河系中发现太阳系外行星,如果想要在距离地球数千光年之外,观测发现最小、最遥远的行星,这种技术是目前已知的唯一可行途径。

引力透镜效应是爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象。由于时空在大质量天体附近会发生畸变,使得光线经过大质量天体附近时发生弯曲。如果在观测者到光源的直线上有一个大质量的天体,则

观测者会看到由于光线弯曲而形成的一个或多个像,这种现象称之为引力透镜现象。

引力透镜效应是爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象。由于时空在大质量天体附近会发生畸变,使得光线经过大质量天体附近时发生弯曲。如果在观测者到光源的直线上有一个大质量的天体,则

观测者会看到由于光线弯曲而形成的一个或多个像,这种现象称之为引力透镜现象。

引力透镜效应发展不过几十年时间,但现在已经成为宇宙学中的一种重要测量手段。针对不同的尺度、距离、质量的天体,三种引力透镜交替发挥作用,提供了大量信息,这也为宇宙学的发展做出了重大贡献。可以预见,引力透镜效应的研究及其应用在将来具有巨大的前景。

行星在围绕恒星运行形成恒星星系,这一星系中存在着引力场,这种引力场可以使恒星星系背后的遥远恒星发出的光线在传播过程中发生弯曲。

通过科学家的研究工作,我们已经知道了在仅有两颗恒星存在的情况下,这种光线弯曲的现象是什么样子的,如果行星在运行过程中与两颗恒星的光线相交,就会对光线进一步造成扰动,这种经过扰动的光线传递到地球时,就会形成一种可识别的特征性光线痕迹,我们就是通过这种光线痕迹来识别确定该恒星星系是否存在银河系外行星。

到目前为止,我们已经通过这种方法在银河系内发现了53颗太阳系外行星。但是,想要在银河系以外更加遥远的地方发现银河系外行星,通过仅有一颗恒星的引力微透镜技术是无法做到的,需要多颗恒星才能够实现这一目标。

在距离地球60亿光年之外的宇宙中存在着一个名为RX J1131-1231的类星体,俄克拉何马大学天文学家戴新宇、爱德华多·格拉斯研究发现,这个类星体是浩瀚星云中最佳的一个可以用作引力透镜的类星体。

1960年,美国天文学家桑德奇用一台5米口径的光学望远镜找到了剑桥射电源第三星表上第48号天体(3C48)的光学对应体。他发现3C48的光谱中,在一个奇怪的位置上有一些又宽又亮的发射线。1963年,美国天文学家马丁·施密特发现在3C273的光谱中具有与3C48类似的现象,通过仔细研究,他发现这些发射线实际上是人们早已熟知的氢的发射线,只不过朝着红光的方向移动了相当长的一段距离,也就是说它们具有非常大的红移。如果在光学望远镜中观察,类星体与普通的恒星看上去似乎没有区别,因此得名类星体。

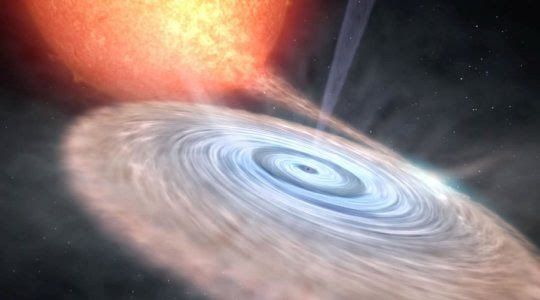

艺术概念图:包围着天鹅座V404黑洞的吸积盘,以及其附近形成的“大风”。

在距离地球38亿光年的位置存在着一个星系,这个星系正好位于地球与类星体RX J1131-1231之间,距离地球38亿光年的这一星系的引力场导致类星体RX J1131-1231发出的光线发生了弯曲,并形成了NASA的钱德拉X射线天文台拍摄到的四张关于类星体RX J1131-1231的图片,类星体RX J1131-1231的吸积盘温度极高,导致该类星体中的活跃特大质量黑洞放射出极其明亮的X射线。

吸积盘是一种由弥散物质组成的、围绕中心体转动的结构,它是包围黑洞或中子星的气体盘。盘内的摩擦力使气体逐渐螺旋下落,被吸积到黑洞或星体。比较典型的中心体有年轻的恒星,源恒星,白矮星,中子星以及黑洞。重力使得盘中的物质沿螺线被吸附至中心体;角速度的不同则使得物质进行着角差转动。而引力场使得物质被压缩,同时激发出电磁辐射。被激发出的射线频率取决于中心体的形式。若中心体为年轻的恒星或者源恒星,那么吸积盘辐射多半处于红外区,而中子星及黑洞产生的吸积盘的辐射多半处于光谱的X-射线区域。

钱德拉

X射线天文台

科学家研究了美国国家航空航天局(NASA)钱德拉X射线天文台的观测数据,他们发现,类星体RX J1131-1231发出的光线存在着特殊的谱线位移,这种谱线位移情况仅能解释为,有行星在运行过程中与两颗恒星或类星体的光线相交,对光线进一步造成扰动并形成了谱线位移情况。

经过进一步研究发现,在银河系外星系的恒星之间,大约存在着2000颗行星,其质量约在月球与木星之间。

类星体RX J1131-1231内部超大质量黑洞正以5.4亿千米每小时的速度高速旋转,这相当于光速的一半。科学家们曾经测量过黑洞的旋转速率,但从未测量过如此遥远的黑洞。这个黑洞位于距离地球60亿光年远的类星体内。

黑洞是异常密集的区域以至于即使是光子也无法逃离它的引力拖拽作用。当黑洞遇到并吞噬宇宙邻居时,就留下了它存在的证据。黑洞的旋转速率将提供有关黑洞和它的宿主行星之间关系的线索。

电脑模型显示黑洞旋转速率取决于黑洞可以消耗的物质量。例如,从临近合并星系里获得持续稳定气体的黑洞比那些进食飘忽不定——也就是周围可以消耗的临近星系非常有限——的黑洞的旋转速率要快。

美国密西根大学的天文学家马克·雷诺兹说,类星体RX J1131-1231 内部存在的超大质量黑洞的旋转速率暗示着这个黑洞的吞噬非常稳定,很可能是以“切碎”的临近星系为食。根据计算,这个超大质量黑洞每年的消耗大约相当于333000个地球。

科学家们希望测量其它甚至更遥远的超大质量黑洞的旋转速率,以调查更古老的黑洞的情况有何不同。测量较大时间范围内的黑洞旋转速率的技术,能够帮助人类直接研究黑洞是否会与宿主星系一同进化。

类星体

RX J1131-1231内部超大质量黑洞每年的消耗大约相当于333000个地球

“这一发现着实让我们感到振奋。这是人类第一次在银河系之外发现行星,”天文学家戴新宇说。

2014年,天文学家发现,位于事件视界半径三倍的吸积盘内的一个区域发射出X射线,这意味着黑洞必须旋转得非常快,以至于吸积盘可以在这么小的半径内存在。密歇根大学的鲁本斯·雷斯领导的一个小组利用美国宇航局的钱德拉X射线天文台和欧洲航天局的XMM牛顿望远镜X射线天文台,观测发现了类星体RX J1131-1231。

研究小组观察发现。吸积盘最内部区域产生的X射线在盘旋,并向类星体的黑洞提供能量。通过测量吸积盘的半径,天文学家计算发现,黑洞的转速几乎是光速的一半。类星体的快速旋转表明黑洞正在吞噬大量的气体和尘埃。

地球与RX J1131-1231之间存在着一个巨大的椭圆星系,该椭圆星系本身就是类似于类星体的其他星系的一部分,类星体RX J1131-1231的测量工作就是通过椭圆星系的引力透镜效应进行的。

椭圆星系形成了一个四重引力透镜,放大了来自类星体RX J1131-1231的光线。强烈的引力透镜效应也产生了测量的时间延迟,这形成了一个有趣的现象,在一个图像中,透镜物体将在另一个图像之前被观察到,也就是说,人类是先观测到类星体RX J1131-1231,然后再观测到椭圆星系。