在美食界

,“米其林”堪称荣誉殿堂,拥有至高无上的地位。

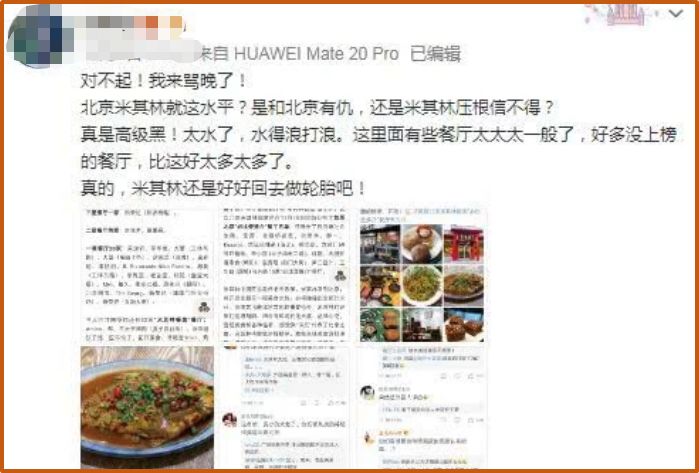

但是,最新出炉的《北京米其林指南》却在网上炸开了锅。大量网友疯狂吐槽,说这份指南就像高中考试时匆忙交的卷子,十分“粗糙”。

▲《米其林指南》里的餐厅分三种:“星级”餐厅,“餐盘”餐厅(入选指南但无星)和“必比登”餐厅。“必比登”指便宜且物超所值,也就是,北京200元以内又好吃的饭馆。

许多入榜的饭馆美食,要不缺少北京风味,要不味道一般,与想象的天差地别,无法让北京人产生共鸣。

在23家星级餐厅里,北京菜寥寥无几,大多是外省菜。京派饭馆们被一起打包塞进了主推性价比的“必比登”榜单中。

很多北京人用亲身经历给出差评:

米其林根本没有深入了解北京,上榜的美食不仅充满了迷茫和猎奇,还带有浓厚的西方偏见

。

提到北京,老外第一想的就是烤鸭、饺子,那就百度几家网红馆子写上去。“臭味缭绕”的豆汁、卤味,也捏着鼻子随便找几家吧,外国人肯定很好奇。快要颁布指南了,没时间了,那把浙江台州菜、泰国菜也拉进来凑数吧......

就这么东拼西凑,一份水土不服、充满“异国想象”的榜单诞生了。

“米其林餐厅”,算是继诺贝尔奖、奥斯卡之后,我国人民一直心心念念的第三大西方认证。

实际上,自从登陆中国内地,米其林一直被口诛笔伐。

广州素有“美食之都”的赞誉,但2018年发布的《广州米其林指南》,广州居然没有一家餐厅获得二星、三星认证。

广州人无不愤愤不平。

在国际上,粤菜与法国大餐齐名,是中餐的代表菜系。而说到吃,广州人更是独领风骚,是把美食刻入基因里的人,米其林标准是什么“臭鱼烂虾”?

▲粤菜

《米其林指南》,其实可看作一个洋人的游戏。

这种外来的西方评选,对我国博大精深的美食文化只能算是蜻蜓点水,我们看看就好。

01

从轮胎到美食圣经

一个好好的轮胎公司,怎么做起了美食指南呢?

时间倒转回1900年,当时法国只有几千辆汽车,米其林公司为了多挣钱,就想方设法磨损大家的汽车轮胎。

他们发现,如果汽车旅行越热门,汽车使用率就越高,轮胎销量就会直线上升。

于是,米其林公司全力打造了一本小册子,鼓励大家多出门。

这本小册子就是《米其林指南》的雏形,相当于现在的“自助游攻略+餐厅指南”,详细告诉大家哪里饭菜好吃,哪里住宿便捷,哪里可以加油休息等实用的信息。

▲ 《米其林指南》其实有两本,一本是介绍旅游攻略的“绿色指南”,一本是评价餐厅的“红色指南”。“红色指南”也就是如今广为人知的“米其林指南”。

1926年,《米其林指南》开始给餐厅评级,分为一星、二星、三星。

这些有星星的餐厅,也就是大多数人印象中价格高、格调高的米其林餐厅,主要服务中产以上阶级,属于“朋友圈发图大赛”里的上等马。

▲这个星级标准有5个维度:食材水平、厨艺水平和口味的融合、是否物超所值、创意水准、饭菜口味的稳定性。

除了用星星表示饭菜的好吃程度,《米其林指南》还发明了刀叉标准,评价餐厅的服务好坏。

▲刀叉越多,你越能体会当上帝的感觉。

《米其林指南》的立身之本,是它引以为傲的评级方法。

为了保证权威性和公正性,《米其林指南》每年会不定期派多人暗访餐厅,然后交叉检验。

据说,这些米其林评审都是业内老手,在餐饮业或酒店业有多年的浸淫。

看似公平公正公开的评选流程,加上漫天的造神营销,《米其林指南》在全世界不断深入人心。

02

米其林的反对浪潮

米其林是一家餐厅最好的金字招牌,当大家撞破头皮追求它的时候,有人却主动“脱星”。

2019年,韩国一名厨师把米其林告上法庭,理由是《米其林指南》收录了他的餐厅。

在这位厨师眼里,入选《米其林指南》弊大于利。

首先,带有“法国特色”的米其林标准不适用韩国,他觉得有很多未被选上的餐厅水平更高。

其次,米其林认证让餐厅忘了初心。

米其林的标准从未公开,算是一种玄学,导致很多人本末倒置,浪费大量的时间和精力去追求所谓的星星,而忽略了自己的特色。

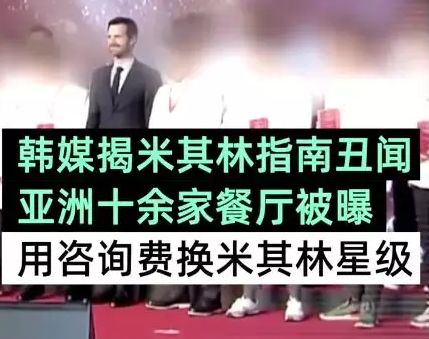

去年,韩国媒体还爆出了米其林丑闻。韩国有两家餐厅通过中间人,高价买下了米其林的三星评级。

表面上公平公正公开的评选,背地里充满了铜臭味。

▲据韩国KBS电视台报道,给中间人的“咨询费”是每年5000万韩元(约30万人民币),还不包括中间人访韩时的吃住行费用。

在新鲜出炉的《2020东京米其林指南》里,日本两大顶级寿司店,被直接摘除了三颗星星,其中一家还是被誉为日本“寿司之神”的小野二郎开的。

米其林的摘星理由是,这两家店都已经不接受公开订位,只有熟人才能拿到名额。与米其林“对客人一视同仁”的理念不符。

先不说这是日本的饮食文化,这种理念跟食物好吃有什么关系?这跟强迫他人同意自己标准的文化霸权又有什么区别?

此外,米其林的头衔,在带来荣誉和金钱的同时,也暗藏着巨大的压力。

前不久,苏格兰的顶级餐厅——布斯酒店餐厅,主动要求摘掉星星。

自从登上米其林“封神榜”,这家餐厅不得不为“格调优雅、食材考究”的高标准做出种种妥协。

米其林的条条框框让人窒息,他们再无法追求做菜的乐趣。

2017年,法国一位著名的米其林星厨也表示,希望米其林不要再把自己的餐厅列入指南了。

做菜原本是一件快乐幸福的事。自从入选指南,他每天做菜都提心吊胆,还要时刻盯防评审员的突袭,可谓“压力山大”。

大家可不要觉得这些厨师小题大做。

2003年,法国名厨贝尔纳·卢瓦索因餐厅降级后自杀,而从1996年到2008年之间,先后有4位三星米其林餐厅的大厨因压力过大而关闭了他们的餐馆。

米其林的星级餐厅评选,让美食成了一场军备竞赛。

米其林一直执着于在世界建立一道美食的“金线”,但在“好不好吃”这种极其主观的问题上,任何统一的标准都会抹杀个性。

从韩国名厨状告米其林,到“寿司之神”主动退出,再到欧美的厨师如履薄冰,怕被降星不敢创新,厨师们被米其林搞得唯唯诺诺,实在憋屈。

大家不再是为了美食、客人而烹饪,而是为了钱,为了米其林的评审员。

于是,重压之下,许多人选择退榜,以此获得解脱。

03

吃自己的菜,让别人说去吧

我国饮食文化源远流长,正如一句话说的,“一年四季的馋,周而复始的吃”。

从清香鲜嫩的鲁菜,辣酸麻的川菜,到鲜香酥烂的苏菜,香脆嫩爽的浙菜,鲜嫩爽滑的粤菜,再到烧焖炖的徽菜,滋味清鲜的闽菜。