看完《都挺好》大结局,我消化了几天。

整个故事的走向……怎么说呢,可以说是给父母们提供了一套投资回报比最高的育女攻略了。简单说就是,生个女儿,不爱她,拼命打压她,重男轻女,女儿受不了之后就会冲出家门,过几年她就可以打拼得非常勤奋,优秀,还有钱。

然后她就会带着很多钱回家,回报父母(?)

福报啊!一家人都可以指着她了,有女儿真好。

怕她记恨?想多了,她最终会「放下」的。

老爸作天作地,反正还有女儿啦。女儿可以帮爸爸摆平各种麻烦。瞧瞧,生女儿太赚了,有没有。老了还可以住到女儿家。女儿会辞掉工作照顾好爸爸,贴心小棉袄呀。最后只要爸爸表现出一念之善就可以了。爸爸说,哎呀当初怪你妈,我其实攒了钱想对你好一点来着,就是忘记放哪了。

女儿哇一声哭了,老爸真好,有家真好。

故事就

happy ending

了,父慈女孝,完美。

????

因为这个结局,豆瓣上《都挺好》的评分从

8.1

降到了

7.9

。虽然也有人表示被大团圆感动到泪流满面,更多的人感到错愕和无法接受:什么?这样就翻篇了?我们辛辛苦苦追了几个星期,不就是想要看到苏家男子天团遭到报应吗?怎么就稀里糊涂一股脑放下了团圆了?大哥二哥远走高飞,年三十跟家里视频拜个年,一直被薄待的女儿反而要辞职回家看护老人一辈子?

三观呢?

现在的结局让人很憋屈,因为它不符合人们的心理需求。要放下,当然很好。我从一开始就料到结局会往这个方向走。不然呢?一辈子停留在过去的伤害里吗?但是你放下也是要讲科学的。姿势不对硬放,那是会砸到脚的。

我支持放下。事实上,我这些年一直都在写文章,说原生家庭的伤害可以被疗愈。我做心理咨询十多年,帮助过很多成年人与原生家庭和解,向前走。因为有这些经验,我想说说

经历过原生家庭的伤害,真正的放下是怎么样的。

以及,为什么结局里的苏明玉好像是「放下」了,却总让人觉得不太对劲?

先说一个基本原理——

决定我们自身的不是过去的经历,而是我们自己赋予这段经历的意义。

不是我的话,是个体心理学家阿德勒的名言。

什么意思?拿原生家庭举例子,父母曾经伤害过苏明玉,这是在过去已经发生的经历。而对苏明玉起决定作用的,是她怎么认知这段经历。如果纯粹把它当成是「伤害」,自己是一个饱受摧残的受害者,那她就会一直受到「伤害」。但是同样一件事,如果当事人可以为它找到新的意义,指向现在和未来的意义,积极向上的意义,至少是让人安心的意义,它对我们的影响就会完全不同。

找到这份意义,才是「放下」的契机。

还是不懂?没关系,我们举几个常见的例子。

意义之一:恶有恶报

我们遭受了伤害,最常见的解决逻辑是什么?——肇事者付出代价,承受惩罚。杀人偿命欠债还钱,这可以说是人们心里最底层的需求。一个受害者,如果看到伤害她的人受到报应,虽然伤害的事实还在,她的感觉会好一些。

它给伤害赋予了「恶有恶报」的意义。

可能是我们看剧时最普遍的期待了。

期待苏家几个男人进局子,期待他们反省自己有多混蛋,痛哭流涕,悔不当初。如果编剧狠一点,让苏大强被儿子赶出门颠沛流离,吃几年苦再被苏明玉找到。父女抱头痛哭,之后再说和解的事儿,观众心里就会好过很多。

这不是心理阴暗,而是

基本的,对公平感的需要

。他苏大强一辈子造了这些孽,怎么到老了还是舒舒服服地听着评弹,道一个歉就完了呢?他体会过女儿那些年被抛弃的痛苦吗?他的儿子们经历过妹妹那种举目无亲的绝望吗?

没有。那凭啥就该苏明玉一个人经历这些?

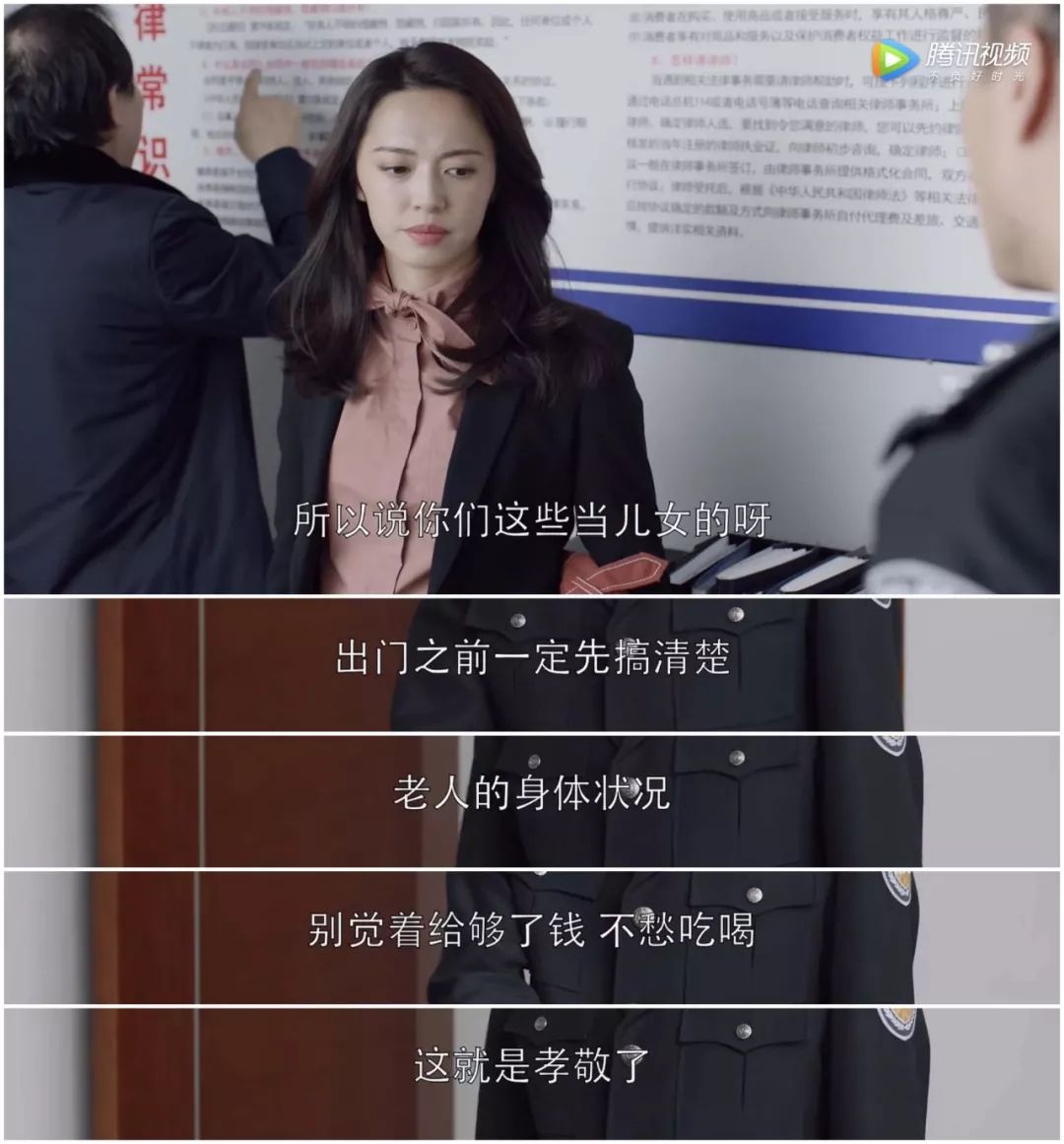

有人说,可是苏大强生病了啊。

对,这一点尤其让人难以接受。因为他生病,所以就无法再施以其它的惩罚,从今往后还只能小心翼翼地伺候他了?就像一个罪犯没服刑就生病,只好对他监外执行一样。

「病」反倒成了凭空而来的保护伞。受害者的一口老血只能憋回肚子里。

意义之二:伤疤

如果善良一点呢,就让肇事者活得舒舒服服的,过去的事可以有别的意义吗?

有,但是可能不容易接受。

第二种意义,就是让受害者出现某种症状。

症状就像是伤疤,它的意义在于,为曾经的恶行保留某种「罪证」,明明白白地昭示:

它们不是无足轻重的,不可以被忽视,它们就在我的身上。

(一个读者曾经的留言)

心理疾病,像抑郁,就是常用的伤疤。

我遇到过这样的来访者,她被诊断为「抑郁症」的时刻,第一反应是打电话给家里:「确定是抑郁症!」她说很奇怪,那一刻她竟然有种长出了一口气的痛快感。很长一段时间以来,父母都安慰她,没事的,只是一时不开心,别多想。现在怎么样?——都是你们造下的孽!

那时候她就想回家躺着,

不打算好起来了。

回家之前她在机场书店买了一本书,武志红老师的《为何家会伤人》。那时候她还没看过这本书,看到这个书名就够了。她要摆到父母的书架上。

这件事的本质是有点悲伤的。

如果真的不能为伤害赋予其它意义,就让它拖垮我,这样至少还能证明它的存在。

假设《都挺好》的结局,苏明玉照顾父亲的同时,表现出某种心理疾病,时不时发作一下,抑郁了起不来床什么的——只是假设啊,我知道这是很糟糕的结尾——观众心里反而会释然一些。悲剧吧,但至少是个交代。不是说不盼着苏明玉好,但起码对前面发生的事算是有个回应。

不然呢,那些事就不明不白地算了么?

我有时候,也对那些饱受原生家庭困扰的来访者说:「多保持一段时间的症状,不要那么快好起来,否则你会更委屈」。甚至说:「就算你真的好了一点,也不要那么快让父母知道你好了」。

除非,我们有一天能找到其它意义。

(另一个读者的留言,我的回复)

意义之三:激发优秀

爸妈别受气,孩子也别生病。大家都好好的,就把过去的事翻个篇,行不行?

也行。

这可能是现实中最皆大欢喜的一种意义了:

为过去的伤害赋予某种积极的价值。

比如,苦难激发了我的斗志,孤独磨砺出我的坚忍,逼我成长到今天这么强大。也行吧,虽然有点阿

Q

精神,就当是父母对我进行挫折教育了。

这也是和解的基础。伤口虽然还疼,但它们不再是毫无作用的。我在北京有很多来访者是这样:

他们把在原生家庭中受到的伤害,当成一种激励自己远走高飞的动力。

「父母很早就让我们知道了,他们靠不住,只能靠自己。」

有一些女生来自重男轻女的家庭。她们在小时候受尽冷眼,长大以后去了北京,上海,国外,眼界宽广,奋斗出惊人的成就。而受宠的弟弟留在老家父母身边,碌碌一生。这让女生多少会有一点欣慰:至少我去了更大的世界。

《都挺好》一开始走的就是这个路线。

那时多酷啊,苏明玉化悲愤为动力,事业上扬眉吐气,多年后回到家,总算找到一点尊严……很好,眼看会这样发展下去,然后!她辞职了!

辞!职!了!

再然后,她跟父亲和解了……

无法理解。所以事业还有意义吗?受那些罪是为什么?爸爸告诉他,有意义,你看两个哥哥都在打拼事业了,所以我才不能霍霍他们,才找你。

?????

不知道编剧是怎么想的。在现实生活中,我没遇到过这种和解。我常常见到的是另一种情况:女儿一心扑在事业和个人的生活上,父母需要照顾的时候,她可以出钱请护工。女儿地位越来越高,父母拿人手短,越来越灰溜溜。

「唉……多亏了有你这个女儿。」

「别啊,爸妈,还得感谢你们当年的不杀之恩。」

把这些情绪释放掉,两代人才有和解的可能。

意义之四:自我分化

或许,家庭的伤害还有另一层意义:

受过伤害的人可以从伤害中学习,了解不健康的家庭关系是什么样的,长大之后自己保护,跟父母相处时保持必要的界限,给自己相对独立的空间。

用大白话说就是:

受过伤,就知道注意安全。

能有这样一个效果,也算是一种交代了。

所以,从最乐观的角度讲,苏明玉已经赚够钱了,财务自由了。她就是要辞职,那她也不是为了「孝顺父亲」而辞职。辞职以后她还有一百种可能,她有自己的爱人,自己的圈子,自己的兴趣爱好,照顾父亲不是唯一,甚至都不是最主要的任务。如果我是编剧,如果我非要写她辞职回家照顾父亲,我就会多花一点笔墨刻画她自己的生活,她喜欢什么?不跟父亲一起的时间她会做什么?

我会写她安排时间跟石天冬过二人世界(是,父亲得了老年痴呆,那也不能随时绑在一块啊)。我会写她如何拒绝父亲的要求,申明相处的边界。

「爸,对不起,今天我们不能陪您。」

为什么?

因为我有自己的生活啊!

——拜托,她被伤得够够的了,好歹让她成长一点。

作为观众的我,更希望看到这种大团圆。

意义之五:放下和长大

心理咨询常说放下:你已经长大了,该放下童年创伤了。有的人对放下有误解,以为放下就等于消失了。那不可能。

伤害发生了,就不会消失。

电视剧最后有一段,可以代表这种误解:苏明玉回到小时候的家,恍惚中看到当年的自己和妈妈。这是她最创伤的回忆之一,被哥哥欺负,父母又不站在自己一边。但这次妈妈变得慈祥可亲了,居然向着委屈的女儿,安慰她。——苏明玉在这样的幻想中得到了疗愈。她微笑着,放下了。

这……醒醒!这是纯粹的自我欺骗好吗?