主旋律电影,尤其是抗日神剧方面,中国在数量上敢说第二没有别的国家

敢说

第一。

但从质量上来看,就跟数量不成正比了。

而隔壁的韩国电影,作为同被日本侵略过的国家,关于抗日题材的电影走了不同的路线。

有

大制作路线的

《军舰岛》

。

这些电影都有一个共同点,用

“武”

来抗日。

今天介绍的这部却不一样,它用

“文”

来抗日——

该电影在韩国上映后,连续两周夺得韩国周末票房冠军,观影人数突破了

200

万

大关(

注:韩国人口大概5000多万

)。

主演都是熟脸。

“其貌不扬”的

柳海真

,韩国电影的黄金配角,名字你可能不知道,但看的韩国电影大概率都会遇到他。

另一位是从元祖偶像团体转型当演员,颜值与演技并存的

尹启相

。

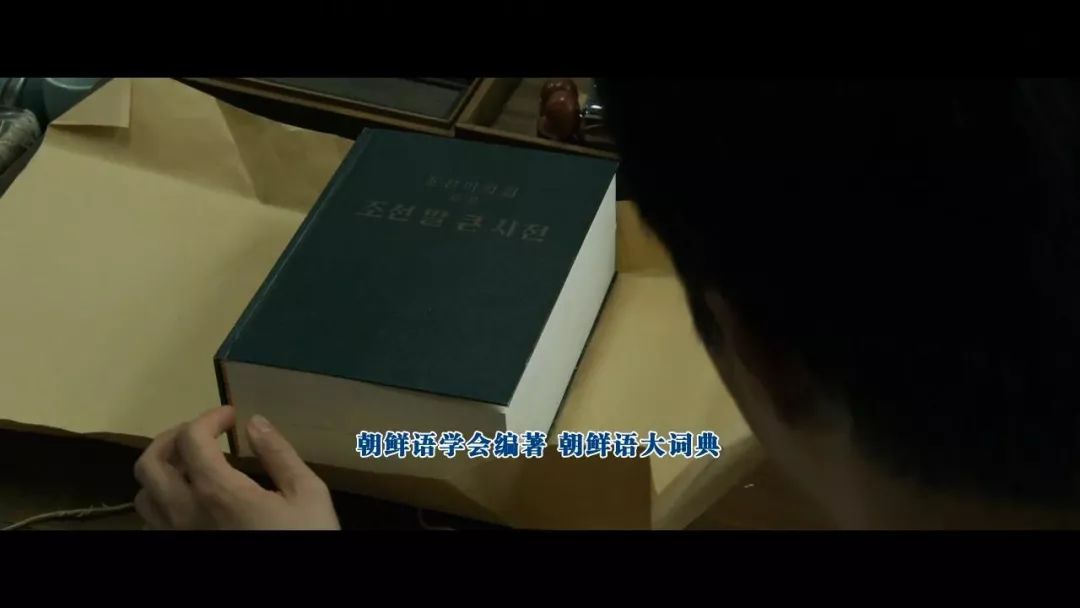

《词典》的故事背景发生在19世纪,在1910年,日本强占了韩国,开始对韩国实行殖民统治。

在日本抢占期间,日本为了抹杀朝鲜的民族精神,在全国范围内废除朝鲜语教育,并禁止使用朝鲜语。

韩国的有识之士自然意识到问题的严重性。

以

柳廷焕

(

尹启相 饰

)为代表的朝鲜语学会,

为了保护韩国的语言和文字,在周时经先生去世后继续制作已经中断的朝鲜语词典。

周时经,朝鲜语言学家。

一生致力于朝鲜语文的研究和教学,组织、领导了国文启蒙运动。

确立了以形态学原则为主的拼写法体系,为现行的朝鲜文拼写法奠定了基础。

(资料来源:

网络)

影片开篇就是柳廷焕带着周时经的手稿躲避日本人的追杀。

但没想到自己的公文包被当地的地痞流氓

金判秀

(

柳海真 饰

)误以为是钱,跟几个哥们儿打算在火车站外盘他。

当柳廷焕发现上当后果断追击,两人追一路打一路。

虽然最后证明只是一场误会,但两人的梁子算是结下了。

柳廷焕、金判秀是当时韩国社会下两个不同阶层的代表。

一个是曾经留过学有文化,希望可以把自己国家语言传承下去的的有为青年。

另一个是因为偷鸡摸狗坐过牢出狱后还死性不改,大字不识的文盲。

两个阶层的对立构成了影片前半部分的所有戏剧张力。

两个不打不相识的冤家,因为一本词典有了交集。

朝鲜语学会那边人手不够缺少一个打杂,而金判秀那边也刚好被大剧院开除。

因为金判秀当年在监狱里救过他,所以他视金判秀为救命恩人。

尽管柳廷焕百般不乐意,但也没辙。

打杂对于金判秀来说小菜一碟,一旦让他整理资料就头大了,谁叫不识字呢。

但为了家里的孩子有饭吃,金判秀只能接受柳代表提出的一个月学会读写韩语的要求。

两个阶层的对立因为一个误会,一次促膝长谈,敞开心扉,达成了和解。

孤傲的人不再孤傲,卑贱的人不再卑贱

。

柳代表开始主动教金判秀读书识字,金判秀也开始从读书中找到了乐趣,找到了成就感。

当街上商铺里的字都难不倒他时,他开始读起了小说。

学会里的各种书籍让他觉得自己的生命仿佛得到了延长,

原来生活真的不止眼前的苟且,书里面尽是诗与远方

。

他开始变得柔软,变得感性,变得有同理心。

他会因为读了一本玄镇健的《好运的一天》而泣不成声。

这里有一个小细节,玄镇健的《好运的一天》堪称是韩国近代现实主义文学的杰作。

小说里主人公是个黄包车夫,他的妻子生病了,但是为了挣钱,在大雨天的时候,他依旧选择了出去工作,工作的过程中,想起了妻子乞求他不要离开的场景,但是幸运一直跟随着他,当晚上,他与朋友喝完酒回家的时候,发现他的妻子已经死了。

(资料来源:

网络)

电影里虽然没有明说金判秀的家庭,妻子的缺席加上他对这本小说如此感同身受,也能让我们从中窥见一二。

活在那个时代的底层人物,悲剧只会迟到但不会缺席。

词典的编辑开始进入方言收集的阶段,而韩国的方言有相当多,即便学会里的人全部出去收集也是一个巨大的工程。

此时金判秀的作用就发挥出来了。

他别的不多,就是监狱的朋友多,而且大家来自不同的地方,一下就解决了不同地方方言的收集问题,大大加快了进度。

但日本人不会让他们在自己眼皮子底下光明正大的干,各种政策打压,收买学会里的人。

誓要阻止他们出版这部朝鲜词典。

专门讲词典的影视并不多,韩国电影选择用它作为一个小切口去挖掘民族精神。

很多人看完这部电影会联想起日本那部佳作

《编舟记》

。

题材虽然都是讲编写词典,但各自的侧重点并不一样。

《编舟记》所要讲的,是耐得住寂寞花十五年潜心编纂一部字典的日本匠人精神。

而《词典》更多是借编写词典这件事去反应当时在日本的高压统治下,仍然有很多默默无闻的人为了挽救民族文化选择流血拼搏。

套路依然还是韩国电影标准叙事套路,前半段插科打诨后半段煽情,和去年那部被404的《taxi司机》一样,聚焦小人物,

让小人物参与到历史事件当中,引起大家的共鸣

。

我们明明已经知道电影走向是这样,但还是会先被逗笑然后被感动的一塌糊涂。

那是因为韩国电影无论如何玩套路,

最终的落点都是人,而且是普通人

。

放在这部电影里自然就是主角金判秀。

对于金判秀的刻画,这个角色的成长弧光,才是最击中我们普通人的地方。

最开始的金判秀目不识丁,整天只知道偷蒙拐骗,但心眼不坏,能不能让家里小孩吃上饭读得起书是他每天关心的事。

他分不清盒饭和便当,也不懂什么叫共同体精神。

对于编写词典的这件事上他觉得就是闲的。

语言,会说不就完了么,还费那么大劲儿把这些记录下来干嘛。

然而当他学会了听说读写后,他的思想开始发生了改变,他开始学会了思考。

尽管他还是不太懂完成词典的重要性,但当他看见自己儿子被迫说日语时,会觉得别扭。

当亲眼目睹有人为了词典流血牺牲的时,他内心受到了强烈的冲击。他第一次意识到自己应该要做点什么。

但只要是人,就会怕。

他明白继续进行下去,自己很可能会遭遇生命危险,那一刻他想到了自己家的孩子。如果自己遭遇不测,孩子怎么办。

所以当柳代表希望他退出时,他犹豫再三还是退出了。

会犹豫,会挣扎,才是普通人,这样的角色才会让观众觉得有温度。

即便到了最后的煽情最高点,他的出发点也不是为了挽救民族语言不得不做,而是想做一名可以成为孩子榜样的父亲。

也正因为如此,韩国电影总是能在套路中,

击打中最普世的软肋

。

另外,柳代表和金判秀这对人物关系的刻画也十分成功,开始两人互相看不上眼,中间还有过误解,最后不仅成了朋友,还为了词典肝胆相照。

有两个细节值得留意:

一个是金判秀着装的变化,一开始他是梳着大背头,穿着夹克,流里流气,到了后来他和学会同进退时,他的着装已经换成了和柳代表他们一样的西服。

而柳代表这个角色也是有变化。最开始因金判秀用枕头掉包他的公文包骗过了他,到片尾他也用同样的方法骗过了追捕的日本兵。

两个不同阶层的人,到了最后打破了阶层的壁垒,因为一个共同的目标成为了同一类人。

正如片子里所说的:

语言是民族的精神,文字是民族的生命。

完成语言的词典的编撰,是对民族不亡的另一种守护。

如果非要说缺点,也就是电影过于煽情,不过这也是韩国商业电影的一大特点了。

至此日本有《编舟记》,韩国有《词典》,而我们的《新华词典》什么时候才能有呢?