|归义军杂谈/周四更新/竹鼠 (撰文)|

大唐大中年间,尚处于青少年时期的张议潮见到了他人生中最重要的老师,大吐蕃国大德三藏法师,法成。

此刻,这位未来的乱世英雄,把吐蕃赶出河西的张议潮仍然对自己的历史使命一无所知,更加不知道自己会在中国历史上写下浓墨重彩的一笔;而他的老师法成,也没有想到自己将会为敦煌佛教史掀开历史新的一页。

公元800年左右的敦煌,是一座名副其实的东方佛都:这座位于河西走廊最西段的城市,扼守在丝绸之路的节点之上,早在西晋时期就已经是东西方文化的重要交汇点,尤其是佛教文化,更是在这里深深扎根,然后才能蔓延到中原去的。隋唐时期的辉煌盛世,为敦煌带来了数量可观的中原高僧大能和学者官员,按照唐朝的诏令,敦煌在高宗和武周时期修建起了一座又一座的官方寺院:大云寺,开元寺,龙兴寺成为了敦煌讲经的主要场所,敦煌僧人为武则天抄写的《大云经疏》和莫高窟的北大像,更是让敦煌佛教名扬海内,盛极一时。

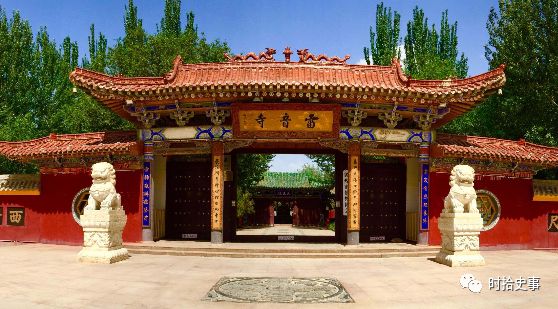

敦煌雷音寺

张议潮出生的时候,虽然敦煌和它附近的地区已经落入吐蕃帝国的手中,但是却没有遭到任何的损毁——崇尚佛教的吐蕃人围敦煌城十年而没有强攻,并不是因为他们打不下小小的敦煌,而是不想破坏敦煌积攒的佛门成果。不仅如此,在吐蕃人入驻敦煌之后,他们带来的来自凉州,肃州等地的汉人僧侣和官员反而填充了这座城市的文化血液,让敦煌得到了更多的佛教经典,让敦煌的佛教事业达到了有史以来的巅峰时期。

在这座被空门浸染的城市之中,哪怕是张议潮这样的人物,也无法摆脱它的影响:在拜高僧法成为师之后,少年张议潮就开始进入寺院学习,其中虽然包括汉字经典,但是更多的还是释门的知识。敦煌文物之中保存有一份《无名歌》,一份《大乘稻芊经》,末尾都提名有“学生张议潮写”或者“清信佛弟子张议潮书”等字样。这表明年轻的张议潮,曾经是一个虔诚且笃信佛教的佛门子弟。

张议潮的佛门出身,让他自己,和他后来所代表的归义军政权,从一开始就无可避免的沾染上了一层佛教色彩——公元848年,张议潮在沙洲起义,赶走了吐蕃守将节儿,让沙洲瓜州重回汉家统治之下。但是他的老师,作为“大蕃国大德三藏法师”的法成,却没有被他赶走;不仅如此,张议潮还恳请老师留下,为自己和新生的归义军政权出一份力。

张议潮的这一举动,其实并不只是出自他对佛教的信仰。作为一个政治家和领导者,他要考虑的事情,每一样都离不开对时势的评判。

壁画上的张议潮

在敦煌这样的城市里,没有任何一种宗教可以和空门抗衡:早期流行唐朝的道教,此时已经销声匿迹;摩尼教的信徒几乎绝迹;极少的景教寺庙和他的信徒也无法和佛教抗衡。在河西这个地方,佛教一家独大的占据着文化界的统治地位。

因为远在天边而躲过“会昌法难”的敦煌,保留了唐中期和武周时期对佛教的依赖,导致小小的敦煌城内佛教势力庞大,僧尼人数众多,信仰佛教的百姓人数甚众。各大寺庙的财产和煽动力,都达到了前所未有的水平。

想要在这种背景下立足的归义军政权,必须找到一个强有力的制高点,来制衡自己和敦煌佛教界的关系——张议潮完美的找到了这个人,那就是自己的老师,敦煌的高僧,法成大和尚。

我相信法成和尚不会想不到这一点,但是不知道出于什么目的,他还是选择留了下来,留在自己的学生身边,并开始为敦煌佛教……此时应该是归义军的佛教事业发光发热。

会昌法难中中原佛教遭到巨大打击,敦煌因为远离中原,佛教势力得以保存

自大中九年开始,法成开始在敦煌开元寺讲经《瑜伽师地经》,自此持续不断,一直到他大中十三年年末去世为止。期间,他收了不少听讲弟子,他们中的大部分人都是敦煌,乃至于沙洲佛界的中坚力量。

在归义军草创期间,沙洲政局仍然不稳定。彼时的社会动荡不安,随时都会有各种意外发生,给张议潮带来想不到的麻烦。而一位高僧大德持续不断的讲经,无疑可以吸引很大一部分信佛民众和僧侣寺院的注意力,对社会稳定也必然有很大的益处。

张议潮没有辜负他的老师,法成也没有辜负他的学生。两个人携手,一个主管政治,一个主管文化,使得归义军这条异军突起于大浪之中的小船平稳的度过了最艰难的时光。作为对佛教界如此配合的回报,张议潮在有生之年,一直都十分支持佛教事业的发展,归义军也从此,更加紧密的和佛门联系在了一起。

法成去世之后,张议潮已经稳定住了不安的沙,瓜二州,开始着手整顿内政,其中,包括对僧教教团的整顿:他确立了以都僧统为首的教团制度,将管辖范围之内的十六所寺庙和三所禅窟的僧尼人数,常驻百姓,财物状况等全部登记造册。与此同时,向佛教界承诺,他将保护寺院财产不受侵犯,以争取空门的人心。

图为泾川大云寺.大云寺作为武周时期的标配寺庙,在全国各地都有保存。

其中以敦煌为代表

不仅如此,张议潮还在执政期间,将佛教文化交流作为和中原内地沟通的重要方式之一:时值会昌法难之后,长安正是宣宗,懿宗复兴佛教的时期。归义军政权顺应形势,从敦煌派出无数的佛教学者和高僧前往长安,建立和内地佛教界的联系,并向历经磨难的中原空门提供了无数经典资助。如《宋高僧卷.唐京师西明寺乘恩卷》记载:“自是重撰《百法疏论》并《钞》,行于西土...咸通四年三月中,西凉僧法信精通钻研此道,禀本道节度使张议潮表进恩之著述。”又有《旧唐书》记载咸通七年九月,沙洲僧侣云延进奏长安《大乘百法门明论》等佛教经典。

长安与敦煌佛教之间的往来,无疑促进了长安佛教的恢复。同时,也给久未接触中原的敦煌佛教界注入了新鲜的中原佛教文化,这必然会为敦煌佛门创造发展的活力。

归义军政权对佛教发展的助力,至此还尚未结束:公元867年张议潮入长安,再也没有回来过敦煌。他的侄子张淮深接替掌控了归义军的最高权柄,而与他的叔叔一样,张淮深本人也相当支持佛教事业的发展。

《敦煌造窟记》记载,张淮深在位期间曾经增修的莫高窟北大像,并在北侧修建了属于他自己的功德窟。作为一位热心的礼佛者,张淮深所做的可能更甚于他的叔叔。因为就连张议潮本人,也未曾如此热忱的修建佛窟,修缮佛寺。

莫高窟北大像

张淮深时期的佛教事业,被法成的弟子们接了过来(所以现在知道为啥我说法成掀开了归义军佛教事业新的一页了吧),其中最主要的两个人,一个名叫法海,一个名叫法镜。

根据《净名经开中释抄》的记载,此二人合作在敦煌城中讲经,延续着他们老师的事业。其中法镜和尚还担任了归义军旗下都僧统这一僧教团的最高职位,并屡次前往长安讲经,颇受长安僧尼欢迎。

直到此时,也就是张淮深统治中后期。敦煌僧团作为一个归义军内部特殊的群体,兼具文化教化功能和引领民心的功能,不仅得到长安朝廷的认可,更加在本地颇受归义军高层的尊重。作为僧团领导的法成,以及后来就任都僧统的法镜和尚等人,在民间和政治界都极富威望,甚至隐隐可以与政府分庭抗礼。以至于在军事活动上,僧侣势力都可以为归义军政府助力一二。

可是有句话说:“木秀于林,风必摧之。”一家独大的僧教团虽然繁盛一代,它的根基却是很脆弱的:得到长安朝廷任命和赞赏,是都僧统一系的高僧获得威望的重要途径。但是归义军与长安的联系时好时坏,颤颤巍巍,极为脆弱;得到归义军政权势力的支持,也是僧团获得力量的一大来源。但是这都建立在张氏统治者礼佛的基础之上,未知性同样极大。

所以当公元890年,崇敬佛教的张淮深被杀之后,敦煌佛教的发展就迎来了一个从盛转衰的转折点。

图片来源于网络

喜欢本文/作者,文末赞赏一下表达支持吧!

▽

本账号系网易新闻·网易号“各有态度”签约账号

点击图片阅读文章