“ 很多企业如今都不愿做供应链和生产,

一窝蜂去做品牌,

专注供应链反而成为了一种稀缺资源。”

授权转自华商韬略 ID: hstl8888

作者: 华商名人堂 高璇

百丽出售

(回复“

百丽

”看《一代鞋王落幕!曾经市值千亿,如今57亿美元贱卖,失败真相值得深思...》)

、美邦持续亏损……在服装制鞋业,大批企业要么倒闭,要么在亏损与转型的生死线上苦苦挣扎。如此大势之下,有一家公司不仅“活”了下来,还蒸蒸日上,

其股价在8年内翻了50倍,以700多亿的市值坐上了国内服装类上市企业排名的头把交椅。

这一龙头企业并不是什么耳熟能详的大品牌,而是一家向来以“利润微薄”著称的代工厂。它就是中国最大的针织服装制造商与出口商,

优衣库、阿迪达斯、耐克、彪马等国际品牌的主力供应商,有着“服饰界富士康”之称的申洲国际。

申洲的创立

申洲国际的掌舵者,是身家288亿的马建荣家族。

马建荣是申洲国际现任董事局主席,当初他是从父亲马宝兴手里接管的宁波申洲织造有限公司,这家于1990年3月建成开业的公司,是申洲国际的前身。

上世纪80年代末,为解决城区内劳动力过剩问题,宁波北仑区政府牵头,与上海针织二十厂和外企投资商共同出资筹建了宁波申洲制造有限公司。

马建荣的父亲马宝兴在加入申洲织造之前,曾是上海针织二十厂主管技术的副厂长,同时兼任余杭临平针织厂副厂长。他作为高级管理人才引进申洲,被安排担任副总经理。

1990年,受北仑区政府之托,马宝兴举家迁往宁波,全力投入纺织厂的开局建设。年仅25岁的马建荣也在那时跟随父亲进入了纺织厂的针织和编织部门。

可刚一进厂,马宝兴就发现,现实的问题和困难远比想象得多,局面非常复杂。

当时整个行业渐入萧条,市场前景难测,更重要的是,

这个刚建成的工厂“一穷二白”,什么都没有,没钱、没人、没技术,更别提订单了

,这一度令马宝兴相当发愁。但已没有任何退路的他,很快调整心态,开始采取“各个击破”的方针来应对各种不利。

首先是资金。

虽说申洲是三方投资组建,可其实各方资金并没有全部到位,不但如此,公司在建设时还有欠债,算上生产启动资金,缺口共达300万左右。为补齐缺口,马宝兴在全市奔走找融资,期间碰了不少壁、触了不少“霉头”,想尽办法,最终分多次凑足了钱,还清了债。

有了启动资金,马宝兴又开始琢磨开拓市场的事儿。

“产品要往有技术和要求的中高端走”,是马宝兴笃定的想法。当时国内出口纺织品的低端市场已基本饱和,要想立即打开局面,必须形成差异,而且他认为,如果从一开始就做低端,以后公司便很难摆脱这个市场定位。

申洲之所以日后能迎来稳定而蓬勃的发展,归根结底得益于马宝兴

“中高端”路线的确立

,以及马建荣对这个路线的坚持与发展。

可回到当时,这样的机会哪里找?马宝兴早年曾在日本接受过培训,所以他第一时间就把目光投向了较为熟悉的日本市场。日本对进口服装的质量要求非常严格,而日本婴儿制衣的品质标准则更高,主要体现在对面料、甲醛残留和染色等方面的要求上,各项指标值都比当时国内的行业标准高出许多。

这种高标准也反映在了价格上,据悉,当时一件成人T恤卖1.2美元,而婴儿成衣可卖到1.5美元。瞄准这个机会后,几乎可以说是“从零起步”的申洲织造,开始一点点打开日本市场。

为了达到日方对代工的标准,本身就是针织专家、技术卓越的马宝兴亲自上阵带兵带将,还凭借自己多年的关系请来上海针织二十厂里经验丰富的老师傅前来开展培训,为申洲培养出了一大批技术工人和骨干。

尽管下足了功夫,征战日本之途并不平坦,申洲只能亦步亦趋。马建荣曾回忆说,一次在拜访日本客户时,对方的一句问询,

“为什么收到的这批次衣服冲一下水就会褪色?”

便令他紧张得坐立不安,只想尽快回国解决问题。

结果,问题最终是解决了,可原先生产的那批产品,却被如数烧毁,损失可想而知。

一开始便在出口创汇上选择日本市场,给申洲带来了脱胎换骨般的痛苦,也为它送去了“苦尽甘来”的甜头。申洲起步不久就引进了日本先进的企业管理,从生产到卫生,一切都很讲究。

这之后,从当初100多人的小厂发展到现在几万人的现代化生产车间,申洲始终保持着井然的生产秩序,厂房也一直是窗明几净、一尘不染。

严谨的管理加上对品质的严格把控,使得申洲1992年就开始盈利,其“中高端代工”的定位也在市场上逐步清晰,到了1995年,申洲在业内已小有名气,这一切都为它后来获得欧美国际大客户奠定了坚实基础。

1997年,承前启后的重要一年

1997年对于申洲来说是一个非常重要的年份,发生了很多大事,其中最关键的是企业启动MBO,公司最初的三方股东决定逐步把股份转卖给马宝兴一家,申洲也迎来了从创业到高速发展的转折。

☞ 1.马建荣正式接管申洲

就在这一年,32岁的马建荣正式从父亲手中接过申洲,成为“二代接班人”。马建荣13岁便追随父亲投身纺织业,从做小学徒开始算起,他扎根于这个行业已有近20年,可谓积淀深厚,而他进入申洲公司也达7年之久,是名副其实的“开山元老”之一,一路从针织和编织部门的经理做到了老总的位置。

☞ 2.拿下首个国际大客户

申洲拿下的第一个持续合作至今的国际大客户,也是在1997年,它就是优衣库。

与优衣库的首次合作,不得不说是申洲的一次冒险尝试。那是在亚洲金融风暴期间,

当时还处于成长期的优衣库向申洲下了一个35万件的生产订单,这着实是笔好生意,但条件却有些苛刻——必须在20天内完工。

这对于今天的申洲国际来说是“小菜一碟”,但在当时却意味着自创立以来的最大挑战。能否按期完工,一定程度上决定着企业的生死存亡。

经过反复衡量,最终申洲大胆选择了迎难而上,通过加班加点不断赶工,最终如期完成约定,一举赢得了企业信誉和长期合作的机会。

如今,申洲已成为优衣库供应链上的最大供应商。

☞ 3.开始寻求转型升级,向产业链上游延伸

此外,从1997年开始,申洲还开展了一个重要尝试。

在1997年之前,绝大多数代工企业从事的都是OEM(原始设备制造商)生产,申洲也不例外。

所谓OEM,就是代工企业只专注于生产制造,对于其他设计、销售等一系列环节“无权过问”。

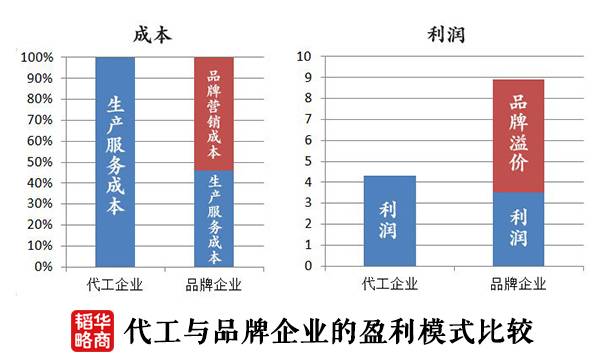

这种模式下,绝大部分的价值都掌握在了客户方,也就是品牌商的手中,他们掌握着最关键的核心技术、设计与开发,控制着销售渠道。

因此代工企业十分被动,产品附加值小,议价能力低,利润自然相当微薄。

面对这种状况,申洲国际开始尝试向产业链的上一层,也就是面料领域延伸,主动承担起针织服装供应链内的各种服务,试图从纯粹的OEM逐步向ODM(原始设计制造商)模式转型,以寻求突破。

所谓ODM,就是比OEM多了一个设计环节,从设计到生产都由代工企业自行完成,产品成型后,品牌方直接贴牌买走。

可不要小看这个设计环节,它让代工厂家有了产品的知识产权,由此也形成了一定话语权,厂家与品牌商之间的关系,不再是简单的执行者,而是合作者。

申洲的ODM模式主要体现在面料生产环节,成衣生产环节则仍为OEM模式。也就是说,它会根据客户对功能性和设计的要求,研发制作相应面料并生产成衣,所生产的面料都是自行设计,仅供内部使用。

经过多年发展,申洲的业务现已覆盖了产业链的中下游,可提供包括面料、染整、印绣、裁剪、缝纫、包装和物流在内的多种服务,形成了业内少有的纵向垂直一体化的“较全”产业链模式。

在打造全价值链的过程中,申洲还有一个做得不错的地方,也是被绝大多数服装代工企业忽略、或没有重视起来的地方,

就是替客户进行严审,向日本客户承诺,所有出自申洲的服装一律保证能直接上柜销售。

此举既打响了申洲服装的品质,又为客户节省了工序,节约了人力和时间成本,申洲的企业信誉再次提升,这也为它后续开辟欧美市场创造了条件。

在整个纺织产业链中,做纺纱和坯布的利润最低,面料次之,

全产业链的利润则最高,产业链越是完整,企业价值流失就越小。

申洲早在90年代成立不久就能意识到生产模式的问题,并在随后做出转型升级,可谓眼光超前。相较之下,国内很多纺织企业至今都停留在单一环节和单一模式的生产之中。

转型后的申洲通过一体化服务,为客户提供更多附加值,这也成了它能够屡屡闯过危机、实现稳步发展的重要原因之一。

不惜血本投入技术升级与创新

马建荣掌管申洲后,始终专注于纺织制衣的主业,只埋头搞产品,从不涉足其他投资。

“一辈子做精一件事足矣”

,是他多次强调的人生信条。

马建荣非常注重“内功”的修炼,他认为只有练好“内功”,方可屹立不倒。服装代工业利润微薄是不争的事实,如何才能做到价值最大化?除了扩大产业链,无非就是提高生产效率,以及最大限度节省和压低各种成本。

而要做到生产效率的提高,就必须对现有的落后状态进行改造,引进一流的设备和技术,打造出世界一流的核心竞争力。为此,马建荣上任后最突出的一个表现就是,不惜血本开展技术改造,“赚钱之前先舍得花钱”,他投入的手笔和风险之大,非一般企业所能企及。

早在1997年,马建荣就曾顶着巨大压力,劝说董事会当年不分红,

将申洲账面上3000万元的利润全部用来投资建设污水处理厂。