题记:

人人都明白“贪吃”,却对贪食症知之甚少。近年来,在各大视频平台流行开的“吃播”,使得“贪食症”这一概念再次出现在人们视野中。

大量类似于“好羡慕,小姐姐又瘦又美还吃不胖”的评论,或许淡化了现实的残忍和痛苦,

人们不想去看到背后真实,患者们也为自己避开了大众的视线而感到庆幸。

这或许是小鲸——这个90后、却饱受贪食症困扰多年的姑娘,想要把她的故事讲述出来的原因

,来打破围绕我们时代中最被视为致残疾病之一的污名。

“你觉得吃饭可以解决所有问题吗?”

与小鲸见面是一个热天的午后,她穿着清凉来到咖啡馆,帆布袋看上去很文艺,顿时匹配了之前通话中她的声音。从表面上可能看不出来,这个笑容腼腆的姑娘,已经很久没有正经“吃进去”过东西了。

在大多数人的生活中,吃饭承载着与情绪相关的功能,我们在转发“

没有什么是一顿火锅不能解决的,如果有,那就两顿

”的同时,对美食的治愈力量深信不疑。除了吃,还有什么能让人瞬间温暖饱足呢?

当别人用“吃顿好的”来安抚一切烦恼时,

小鲸

却说:

“我已经很久、很久都没有对吃东西感到开心过了。

” 她

面临的困扰是“吃”这件事本身,食物就显得那么无能为力。

小鲸被

贪食症困扰已经两年多了,吃饭对她来说是一种伴随着痛苦的习惯。像是在半夜忍着困意和疼痛的眼球坚持刷微博一样,她常常会一边感受着食物的油腻与胃里充涨,一边不停地往已经撑满的嘴里塞更多的东西。

她说: “

这就是我的日常啊。不吃的话,我做什么呢?

”

她很怀念以前挺胖的时候,

每天从早上开始,就乐悠悠地思考人生最重要问题——中午吃什么?现在她虽然付出了很多时间和精力在吃东西上,但却不想花一点心思,也丝毫不享受这个过程:

“当你可以正常消化食物时,你是真正在享受它。这跟我处于贪食状态下的感受是完全不一样的,我知道那些东西是一小时后就要吐出来的,所以吃什么都无所谓了。”

“饿的时候,觉得整个世界都不会好了

”

小鲸

的外貌并不能让人立刻将她与减肥联系起来,至少走在路上,绝不会有人上前推销“小姐,对减肥感兴趣吗?” 可

小鲸

的高中同学却说,自打认识以来,她就一直在减肥的状态。

事实上,贪食症患者大多有着正常水平的体重,他们所需要缓解的也并非仅仅是对于自己身材的焦虑。

两年半前,

小鲸

大学毕业回到老家准备第二次考研。当时周围的同学都已经挣钱了,有的进程较快,升职加薪展现出“人赢”苗头。而

她

通过朋友圈看到别人丰富多彩的生活,愈加觉得自己在做一些“没用”的事情。

“但我又有什么资格抱怨,爸妈都这么爱我,为我付出这么多,而我却一直拖累他们。”

小鲸

的很大一部分负担来自父母,

她感到有义务要让自己的情绪好转起来,以此让父母开心。

于是,她再一次决定减肥,从改变外貌开始重塑生活。

“

当我看到体重秤上的数字一点一点变小的时候,我就会想要瘦更多

,吃的更少。”节食给让

小鲸

看到了即时的成效,但情绪上的变化也是立竿见影的。

“我一饿,心情就特别不好,会突然坠入一种空虚中,而且身体会强烈渴求某些食物。”

于是,用

小鲸

自己的话说,“我彻底崩掉了”,似乎有一种不可抗拒的想要吃东西的欲望,将她从只吃青菜、黑面包和纯天然果酱的禁欲阶段,直接拖拽到了烧饼、包子、饼干等碳水炸弹。

“吃一碗,再吃一碗。自责、后悔,坚定地说不能再吃了。然后再吃一碗。”

吃到最后,她像一个定时炸弹,任何一口水都能引爆时,她停下了。而静下来之后,身体内翻腾、搅拌的感受却变得更加的清晰夸张。

于是她跑到厕所,弯着腰,用手指压住舌根,不用费多大力气就全部倾倒了出来,喉咙的刺痛、呕吐的味道,这一切让她再次逆序体验了一遍刚刚吞下的食物。

催吐是贪食症患者为了避免体重增加而

重复做出的补偿行为。

相比于泻剂药物、过度运动,这也许是一种消耗较小的、较为方便的选择。

每个人都有自己的引吐节律,

小鲸

从吃第一口东西到催吐,不可以超过两小时,间隔时间过长的话,就会影响催吐“效果”,整个过程也将不会顺利。

“胃里变干净了,但是心里却被更多的负罪感填满。” 长期催吐导致

小鲸

根本没能吸收什么营养,这也是她能够一直‘保持身材’的原因。

“这么多年,我可能是靠胃里那点儿渣活着的。”

贪食症是很费钱的,除了日常三餐,

小鲸

每天要买一堆的零食,日积月累,这是一笔不小的开销。她认识很多贪食症的患者都还是处于上学阶段的孩子,没什么收入,而暴食又给他们的生活增添了额外的负担和艰难。

“实在没有钱买吃的了,有时候甚至会去偷。”

小鲸

坦言:“前两天我去便利店买东西,两只手拿不下了就装在包里,结账时候人家问我是不是只买一瓶水?我最后还是把包里的东西都倒出来了。但如果是以前,我可能就直接(不交钱)拿走了。”

小鲸

当然知道偷窃是不对的。但暴食的症状控制了她所有的行为,阻碍着她做出正确的选择,让她觉得自己“面目可憎”。

也许因为吃饭是生活最平淡,最普通的活动,一旦在这件事上出了问题之后,她的整个生活就被颠覆了。

“如果我有完美的外表,完美的工作,

就可以避免所有的羞耻和指责。”

如果说进食障碍患者的背后一定有什么共同之处的话,那可能就是完美主义。

小鲸

觉得自己苛求完美的个性要“归功于”妈妈。

“从小就拿别人的优点和我的缺点来比,所以我做什么她都不满意。”

生长在一个重组家庭中,

比

小鲸

大10岁同父异母的姐姐一直是个完美的比较对象

:从小学习就好,保送了名牌大学,还嫁了个有钱的老公。

在永无止境的比较中,

小鲸

总觉得自己“不够好”、“不够努力”,而这些信念也开始支配起她的人生,让她拼尽全力去证明自己。

一个人到了上海,在残酷的广告行业拼杀了快两年,她借此把一部分对于食物的成瘾转移到了工作上。

高强度工作的同时,暴食-催吐的循环也从未中断过,

小鲸

却依然对老板说:“有什么活儿你就尽管给我吧。”

老板当然不会客气。有一次

小鲸

加班到早上7点,疲惫不堪地从公司出来,马路上是已经开始上班通勤的人流、车流,这景象让她获得了无可替代的满足感。

“我当时觉得,好爽啊!我终于也是一个比大家都努力的人了。终于没有人能够指责我不上进、不努力了。”

相反,让她感觉不好的,往往是那些在工作中、或者任何场合下,可有可无的时候。

“

其实我们这种人就是这样,一定会马上扑到一件事情上,让它占用自己的全部时间和精力

。”

而当

小鲸

身体力行在诠释“我拿青春赌明天”时,身体再一次让她陷入绝境。

辞职前一周,她的腰剧烈地疼痛,与此同时,老板、客户、同事,所有人都在催她回去工作。“没有人疼惜我。”

小鲸

哭丧着脸说了这句话,虽然事情过去了很久,她眼神里却满是委屈难过。

“现在我很想告诉自己,很多东西做不到的话,就放弃吧。但是当时不知道,只想着有没有一种世界上最好的形式,等着我去实现。”

把所有事情都处理完毕之后,

她躺在床上,用5分钟决定了要自杀。

“那个时候想不到爸妈了,干不下去了,我只想消失。”

想到还有“去死”这样一个选择之后,

小鲸

体会到的是一种如释重负的轻松感。自杀对于她来说是个可以转身的空间,但它也仅仅是个选择。

“它永远摆在那里,但我不会去走。我知道有什么东西在牵绊着我。”

“你不好,他们也不会好”

可能连

她

自己也没想到,很多年前与同学的一次闲聊,成了如今拯救她的契机。

小鲸

很早以前就知道简单心理,那时同学帮她下载了App,并告诉她可以预约心理咨询。当时还在上大学的

她

,在看到咨询师收费界面后,就犹豫着放弃了。

朋友说:“没关系,如果哪天你觉得撑不住了,就去试试看。”

直到几年后,她被工作和饮食上的问题压垮,才又一次想起了这个搁置已久的选择。她决定再给自己一次机会,去试试看。

第一次咨询

小鲸

迟到了20多分钟,她站在咨询室门口,踌躇着不敢进去。

“咨询师万一生气了怎么办?万一她看到我这么邋遢嫌弃我怎么办?”诸多顾虑和预设让她把仅剩的一点勇气用在了放弃上,她给咨询师打了电话:“这次先取消算了。”

但咨询师说:“没事,你别急。我们可以把时间往后顺延。” 这让

小鲸

安心了许多。

她自己也知道,如果那一天她取消了咨询,错过时机,可能再也不会想要去“拉自己一把”。而咨询师的坚持让她感到,自己并没有轻易被放弃。

“我以前总是担心很多东西:父母、工作……总想要尽力修复所有事情。但第一次咨询时,咨询师就对我说:‘

你不好,他们也不会好

。’ 我的天哪,当时我好像能一下子意识到:

我要先修好我自己

。”

之后的几次咨询中,

小鲸

如决堤一般倾倒了自己的情绪、困扰、儿时的经历。在此之前,从来没有任何一个人可以让她倾诉任何事情,还完全不用担心对方的看法或有什么负面回应。

“我的症状会时好时坏,当我又陷入暴食循环中,把日子过得浑噩邋遢时,我唯独不用担心她会批评我,指责我。这是最让我感到被接纳的时刻。”

心理咨询给

小鲸

带来的变化更多体现在日常生活中,

她

这样比喻:“

每次看完电影,我都会先看一下人家的影评,要看一眼别人怎么说,自己才敢说

。”

对于一个内向且适应不良的完美主义者,表达自己是件不太容易的事情,通常要打很久的腹稿。

但咨询让她慢慢肯定自己的存在,也逐渐接受这个不完美的自己。

“现在我觉得我自己的表达也很有意义。不一定要拥有完美的外表,把每一项工作都做到完美。一件事情,去做,比做得完美要更重要。”

从辞职、赋闲在家,到重新投简历,面试被拒、再面试……

小鲸

每次提及这段日子就很感谢咨询师的陪伴:

“如果不是咨询师的话,我肯定会被很小的挫折拖到一个阴暗的情绪低谷去,然后一蹶不振。

在我生命中,能有那么一个人,可以陪我走过一段路,真是件特别美好的事情。

”

而咨询师对她说,你应该感谢你自己。

“

心理咨询对我来说就像每周经过的驿站,能歇歇脚。走过这个,继续找下一个。

咨询结束后,生活中那些苦恼依然存在,但我觉得,我好像又准备好,能去面对、去承受它们了。”

上个月,一个患抑郁症多年的好友带了个箱子来找

小鲸

,里面装了些她珍视的私人物品。

朋友说:“万一我不在,怕爸妈把这些东西扔掉,所以想存在你这里。”

小鲸

马上有一种不详但熟悉的预感。

“我能感觉到,她就是要交给我‘遗物’。”

小鲸

知道朋友的情况,家里人压根不信“抑郁”那套说法,坚定地认为她是矫情、懒。但即便是密友,

小鲸

也无法插手他人的生活。

她只是帮朋友下载了app,告诉她在哪里可以预约心理咨询,并且让朋友许下了承诺:“

如果哪天你撑不住了,想要自杀,你答应我,一定要在自杀之前去做一次咨询

。”

“像是我们之间的一个约定吧。” 就如同多年前,大学同学对

小鲸

说的那样。

需要多久才能让一个人“好起来”?

小鲸

花了很长的时间,也许是从出生到现在,在与内心的焦虑作斗争。

“直到现在,我已经做了几十次咨询了,有时候脑子里依然会跳出来很多东西:

我是垃圾,我就是废物、我什么都做不好、我活着就是多余的、我连累了别人

。

这些负面的东西不是我有意去想的,但还是会自动蹦出来。”她随后又补充道“我知道这些想法是错的。但要让一个人相信自己是美好的,可能要花上很久吧。”

每当觉得要崩溃的时候,

小鲸

就会歪头看看自己的右肩。 她的锁骨上有一个纹身:

This too shall pass.(这一切都会过去。)

它像是个随身携带的救护站,提醒着

小鲸

,再黑暗的日子,也会有过去的一天。

除了心理咨询,

小鲸

还找到了另外的“组织”——一个贪食症患者的国际匿名互助会。那是

她

第一次大量接触和自己具有同样问题的人,也是

第一次有人为她在饮食上提供如此实际的建议。

每次互助会结束后,小组leader对所有成员说:

Please keep coming back。(下次,请继续回来这里。)

“贪食症的人,要么不吃,要么彻底崩掉,永远在两极间摇摆。而互助会想要告诉我们的是:请不要彻底崩溃,就算崩了一次,第二天还是可以重新来过,你永远可以不断地come back。我们只需要下次做对就好了”

“我现在还催吐,但我会一直坚持做咨询、去参加团体互助会 。” 说着,

小鲸

给笔者看了她另一侧锁骨上的纹身:

Keep coming back.

最后笔者问小鲸,有什么想对那些与你有类似困扰的人们说的吗?

她说:“我在一本书上看到过:我们不应该自己责怪贪食症阻碍了自己的生活,

它其实是在保护我们

。如果没有贪食症,我们可能早就自杀了。”

“所以并不是贪食症妨碍让我们活得更好,而是这个病还让我依旧活着

。”

她低头看了一眼桌上已经融化的冰激凌咖啡,“我觉得,就是接受吧,从承认自己对食物的无能为力开始。”

后记:

在访谈结束后,我进到几个有关催吐和暴食的贴吧,看到有人在贴子里记录着贪食症的历程,

语气活泼地

晒零食、直播吃饭、和其他“兔子们”分享催吐的经验,其间夹杂着各种“术语”:爆、生、润、打底……有信心满满,也有失望自责,像是日记一样。

共同的经历使人们联结在一起,也许充满希望和温暖的社群能够抵御贪食症带来的痛苦,

希望我们都能慢慢好起来

。

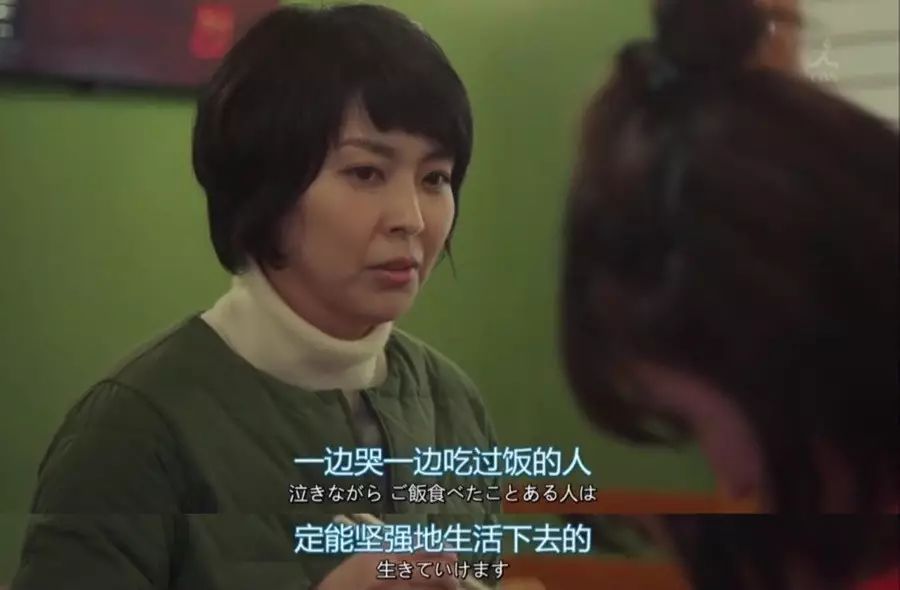

一边哭一边吃过饭的人,

定能坚强地生活下去的。

——日剧《四重奏》

受访者 | 小鲸(化名)

采访 | 重希 E+

简单心理 受访者招募:

每个人的真实人生都是值得讲述的

,也许你认为自己的经历是微弱的,但分享、被看见却具有巨大的能量,你的故事也许能够帮助到那些陷入相似情境中的人,给予他们力量。

如果你有独特的经历和想要发声的愿望,那么欢迎扫描下方二维码,填写表单,讲述自己的经历,我们会选取其中打动人的故事,进行后续

一对一的访谈

,并写成推送让更多人看到。

(长按识别二维码,招募长期有效)

我们期待与你的故事相遇。