公元2021年5月15日,国家航天局确认天问一号探测器祝融号火星车成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次自主火星探测任务取得重大胜利!

天问一号成功登陆火星一举刷新了三项世界纪录,第一次自主探火凭借5吨级规模成为人类进入火星轨道的最大吨位探测器,第一次自主探火即成功登陆火星,第一次自主探火即一步实现绕与落,巡视火星更是指日可待。

太空中的天问一号

三项世界纪录的刷新充分展示了我国科技战线令世人敬畏的磅礴力量,

天问一号用实际行动告诉世界,火星表面不再是大洋彼岸的专属乐园,其对世界的意义甚至堪比1964年10月16日在西北内陆深处绽放的那朵蘑菇云。

现在笔者就试着复盘天问一号的火星大捷究竟是怎样实现的:

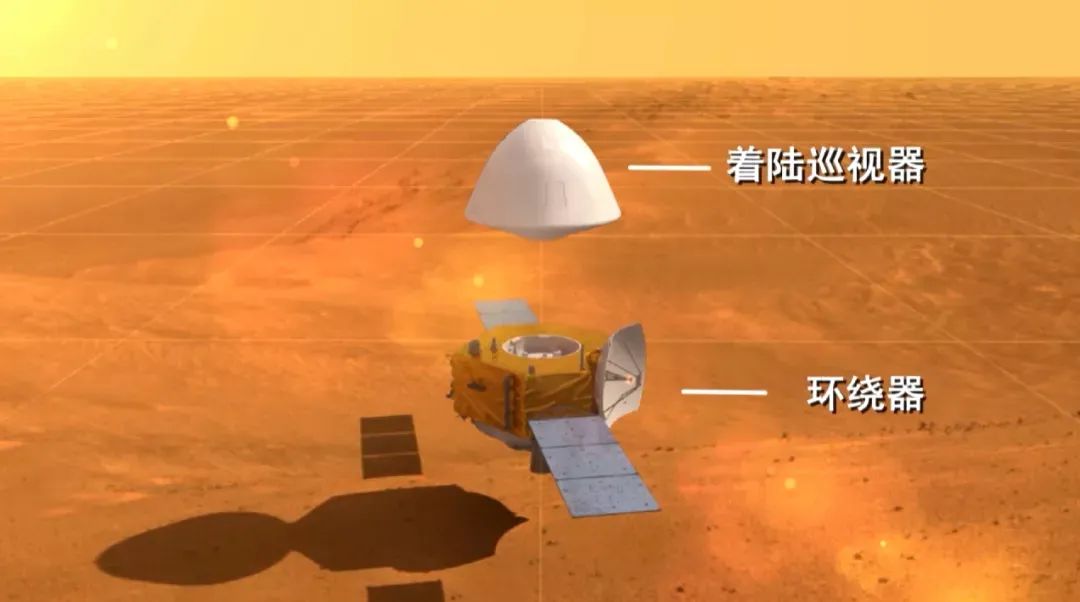

天问一号火星探测器由环绕器与着陆巡视器两大结构组成,它们在火星绕落巡任务中各司其职,环绕器承担地火转移飞行、环火运行、中继通信、科学探测四大任务,着陆巡视器则肩负终极使命,即火星表面软着陆与巡视探测。

天问一号结构组成

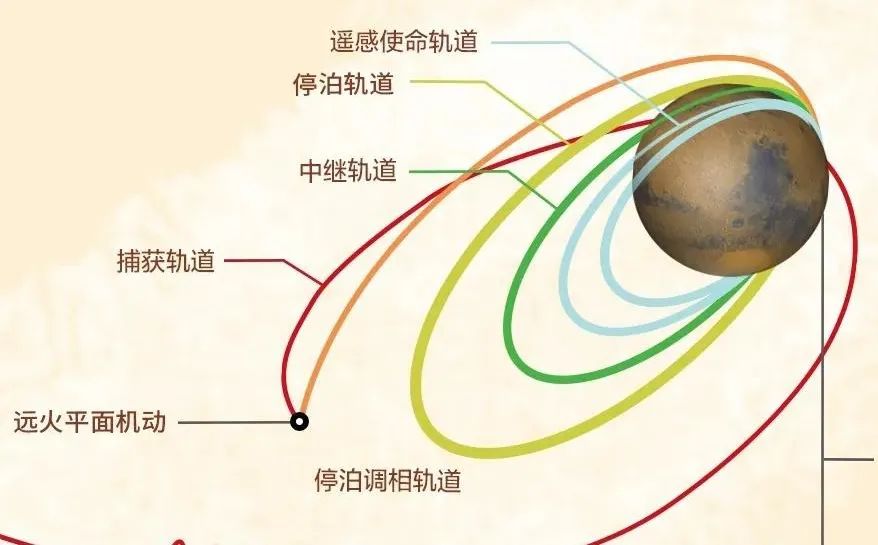

自今年2月10日第一次近火制动切入环火轨道以来截至执行登火行动前,天问一号累计实施3次近火制动。在此期间近火点由400公里下降至280公里,远火点由18万公里下降至5.9万公里,

轨道高度不断降低,为实施登火行动创造了便利条件。

第一次近火制动

第三次近火制动后探测器进入停泊轨道,随后在这一轨道连续运行两个多月时间。停泊轨道周期是48小时,每隔两天时间探测器飞临近火点,这里也是预选着陆区所在位置,因此环绕器可在此对着陆区进行详细勘察。

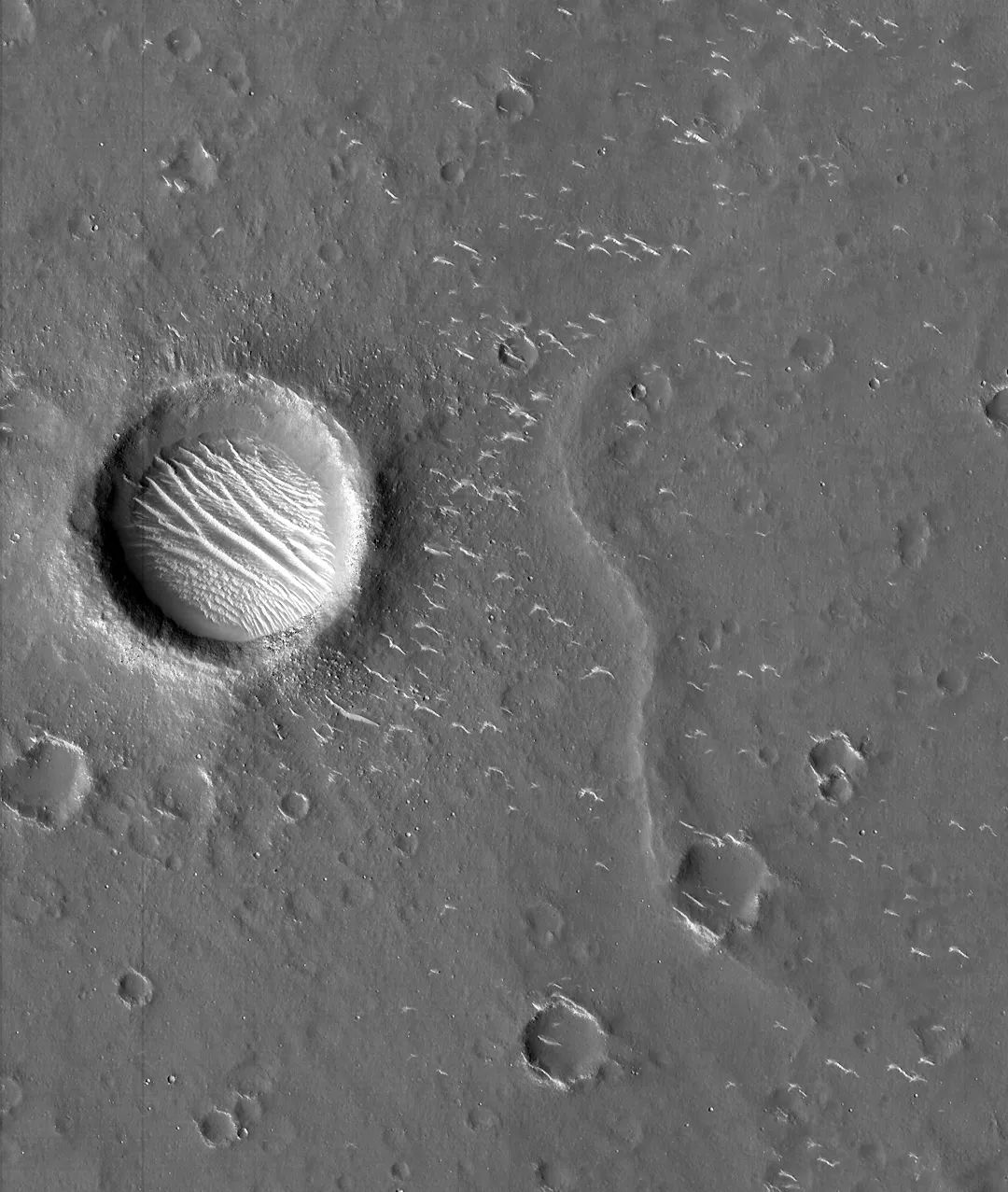

环绕器搭载的高分辨率相机成像能力居于世界领先水平,它不仅可以拍摄优于0.5米分辨率的高分照片,且成像幅宽相较于人类以往部署的火星高分相机更大,意味着成像效率更高。

高分相机拍摄的着陆区高分辨率照片

环绕器对着陆区的详细勘察还包括气象资料搜集,并基于连续两个多月的较长时间气象数据累积,可在一定程度上分析掌握着陆区的气象规律,以此辅助登火时间窗口的选择。

停泊轨道连续运行两个多月的目的也不仅仅是为了着陆区的详细勘察,它还有另外一个重要目的,就是

调整登陆时间窗口,使着陆巡视器登陆火面后有充足的光照时间对太阳翼充电,因为唯有保持充足的电能储备才能更加从容地度过火星夜晚。

环火轨道任务规划

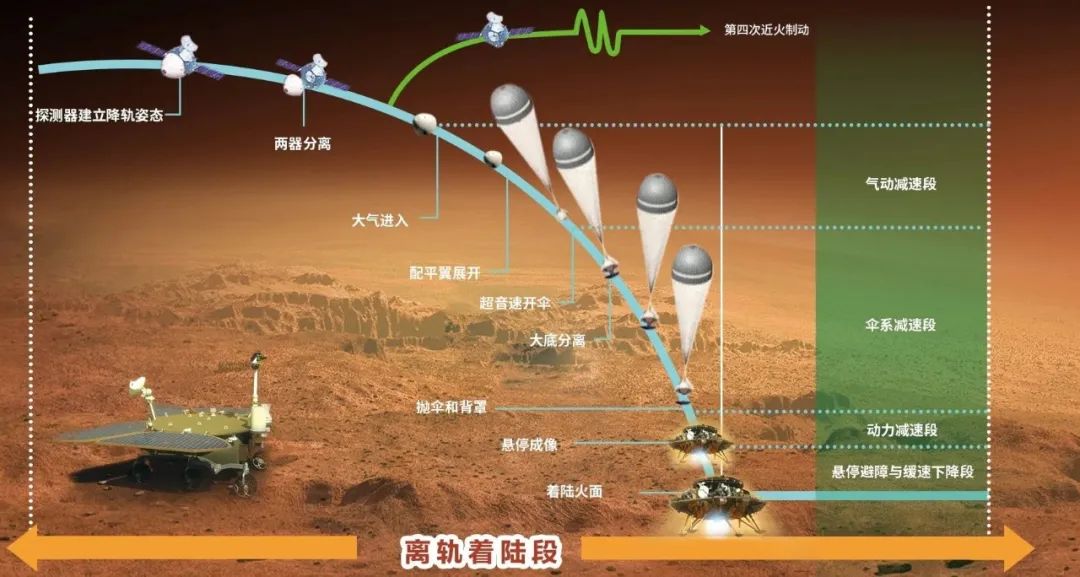

聊完登火背景信息后下面就该是登火重头戏了,火星登陆过程被前人总结为“进入、下降、着陆”三大环节,英文缩写“EDL”。

确定登陆窗口后天问一号开始由远火点调整下降轨道高度,环绕器与着陆巡视器择机进行两器分离,随后着陆巡视器就要独自勇闯火星大气层。

两器分离效果图

火星任务与月球任务相比最大的不同就是探测器自主决策能力更强,核心原因就是距离。地月平均距离约38万公里,通信时延仅有一两秒,而天问一号执行登火行动时与地球间的距离则是约3亿公里,地火单程通信时延约17分钟,双向通信时延更是超过了半小时,而EDL登陆全程仅有8分钟左右时间,因此无论如何也无法沿用月球任务依赖地面决策的运行模式。

解决通信时延的办法是由地球深空站通过大口径射电天线提前注入登陆程序,探测器根据既定时序并结合实际情况自主决策。

佳木斯深空站

有了自主决策能力并不意味着无需测控

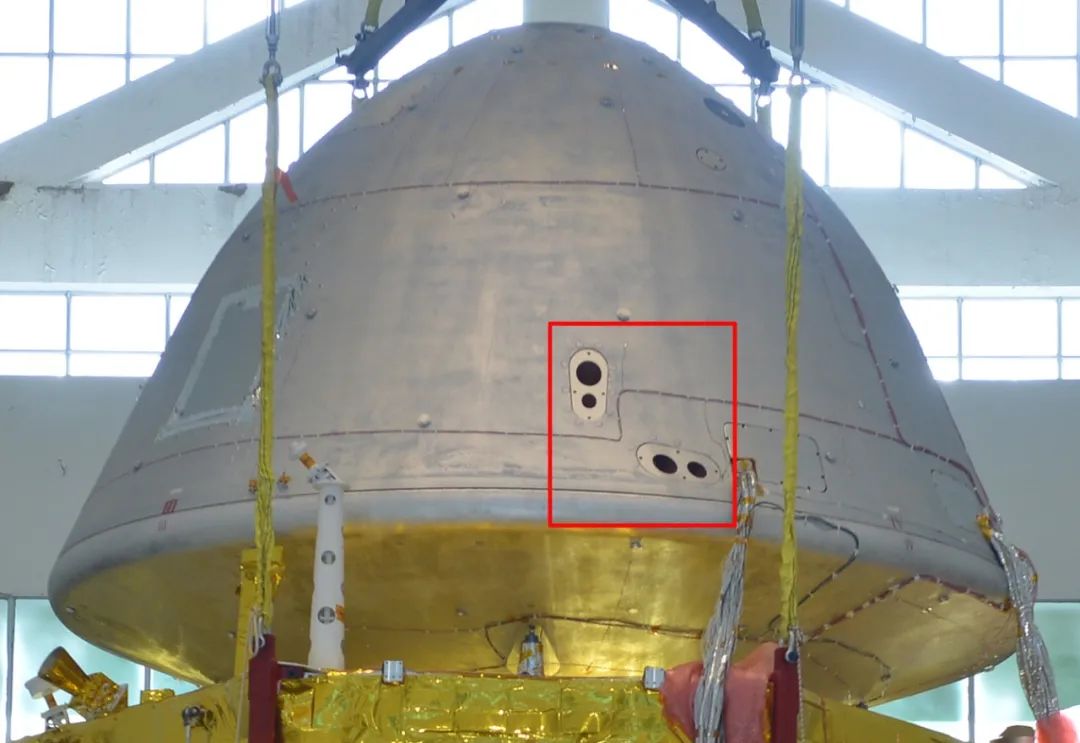

,相反测控力量在登陆全程都将发挥效用。环绕器与着陆巡视器分离后先是抬升近火点,紧接着就将实施第四次近火制动,从而进入中继通信轨道,着陆巡视器的进入舱背罩也有天线,后者将弹道与姿态数据同步上传环绕器,环绕器接力将数据打包回传地球。

地面测控站基于上述回传数据可以知悉着陆巡视器的登火状态,并重构着陆轨迹,计算着陆坐标。

进入舱背罩天线

天问一号着陆巡视器较好奇号之前的火星登陆探测器规模要大得多,

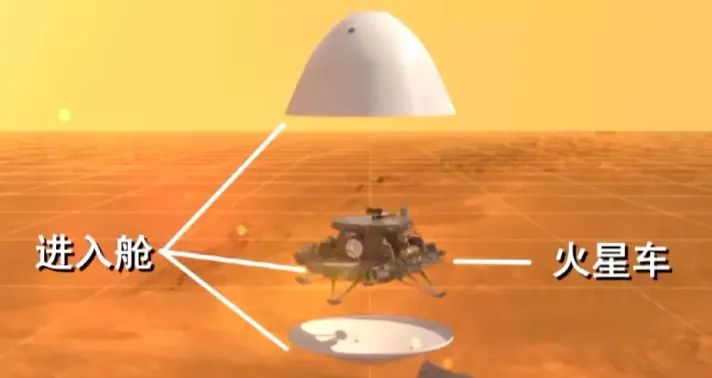

进入火星大气质量1.285吨,仅次于好奇号与毅力号

,由三大结构组成,分别是进入舱、着陆架、祝融号火星车,首先接受考验的就是进入舱,它将在火星大气进入段发挥决定性作用。

以往火星进入弹道主要有两种,分别是弹道式与弹道升力式,我们采用的是“弹道升力式+配平翼”。弹道升力式也被称为半弹道式进入,相较于弹道式飞行距离与时间都更长,可以在飞行方向进行一定范围内的航向调整,着陆精度更高。

着陆巡视器结构组成

天问一号进入舱抵达距离火面约125公里高度时开始进入行程,此一高度也是火星大气上层边界,在进入火星大气前进入舱星敏感器工作,并结合地面深空网测控数据为惯性导航系统提供进入点初始值,尔后GNC系统通过惯性导航系统获得当前进入器的速度、阻力加速度,进而确定进入舱进入角度与飞行轨迹。

进入段也被视为“气动减速段”,主要通过火星大气阻力减速,此阶段可以完成整个着陆过程90.4%的减速任务,飞行速度由4800m/s下降至460m/s,耗时约5分钟。

进入舱高速进入火星大气效果图

在高达14马赫的进入速度条件下进入舱与火星大气剧烈摩擦将产生上千摄氏度高温,火星大气密度虽然只有地球的1%,但二氧化碳占比却高达95%,还有3%的氮气,物理化学反应相较于地球更加复杂,由此产生了隔热需求,进而分别研发了三种性能各异的隔热材料。

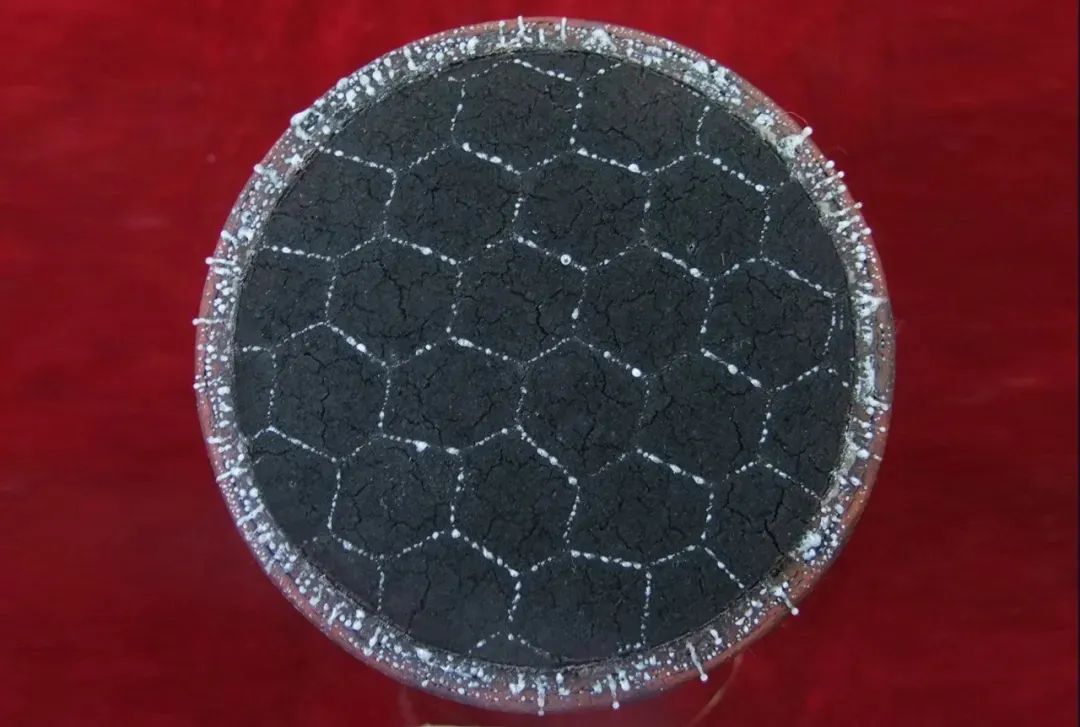

着陆巡视器进入舱采用双锥体气动外形,大底直径3.4米,是最主要的迎风面,隔热要求最高,物理化学反应也最剧烈,应用的是由约7万个蜂窝结构组成的超轻质蜂窝增强低密度烧蚀防热材料。

超轻质蜂窝增强低密度烧蚀防热材料

大洋彼岸的好奇号与毅力号进入舱应用的也是类似结构的防热材料,我们是一次性整体灌注,他们则是人工一格一格灌注,前者的成型效率、成型质量、成型可靠性都远超后者,使我们在这一领域达到了世界领先水平。

进入舱大底与背罩广泛分布着舱口盖、封闭环、埋件、螺塞等部件,它们应用的是强度更高的连续纤维增强中密度防热材料。背罩背风面热流较弱,因此应用了超轻质烧蚀防热涂层。

话说为什么防热材料不能统一型号?之所以要因地制宜地选用不同类型防热材料,目的自然是为了减重。

攻角配平段

气动减速段又分为攻角配平段与升力控制段,攻角配平段进入舱需要建立约10°的进入角,主要通过质心调整实现,进入火星大气后在气动力矩作用下进入舱大底一端会产生一个向上扬起的角度。紧接着就是升力控制段,GNC系统基于进入舱气动效能与姿控发动机控制进入舱调整航向。

进入舱姿控发动机

升力控制段结束后位于背罩天线下方的配平翼将展开,其目的是

通过配平翼产生反向气动力矩抵消质心偏移产生的气动力矩,并将攻角降至零,这样就为降落伞开伞提供了先决条件。

以往历次火星登陆任务失败大多数都是败在开伞段,如果攻角不降至零,降落伞就会偏离拉直方向,后果就是因为降落伞受力不均导致降落伞断裂或者破裂。

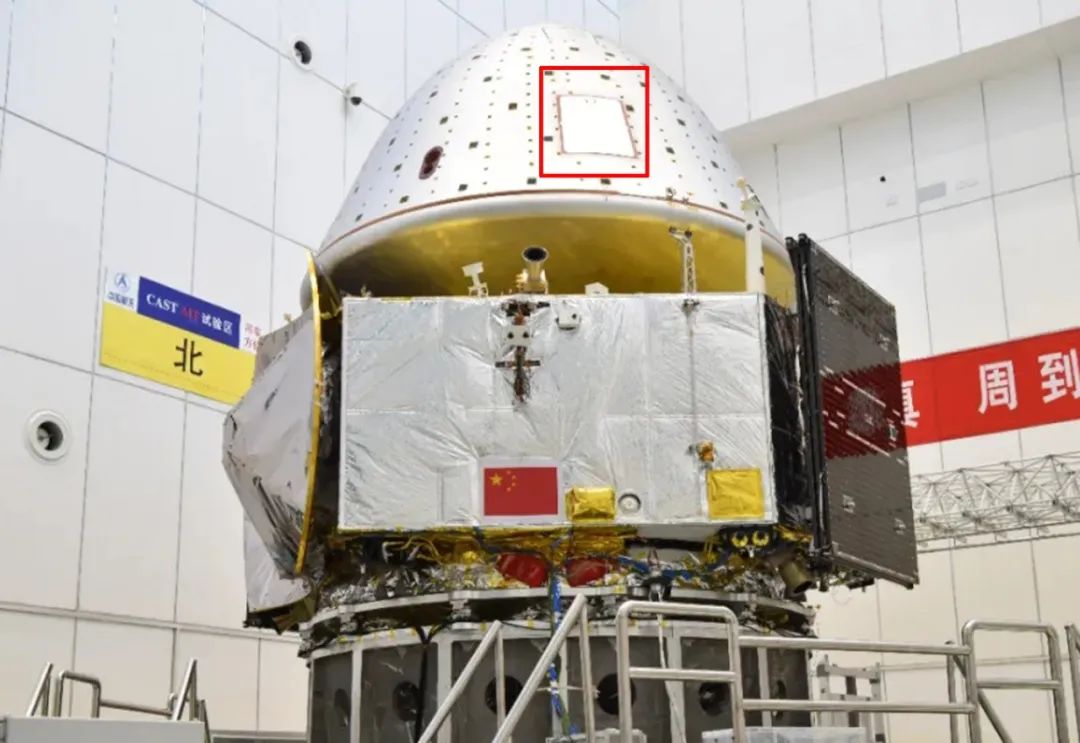

进入舱配平翼

在距离火面约11公里高度时进入降落伞减速段,位于进入舱顶部的伞舱盖弹出,拉出降落伞,与地球大气通常在亚音速状态下拉出降落伞不同,火星降落伞需要在超音速状态下拉出,为此专门设计了盘缝带伞。这是一种专门适用于低密度大气环境以及超声速条件下的伞型,具有优异的充气性能,是火星登陆任务中的标配。

在研制盘缝带伞过程中先后组织了高塔投放试验选择伞型,并在亚洲最大超音速风洞中进行吹风试验,随后使用探空火箭将降落伞发射至40至50公里高度的大气稀薄空域进行投放试验,充分验证了设计正确性。

盘缝带降落伞风洞测试

我国在降落伞轻量化研发领域基于嫦娥探月工程任务的锻炼已经达到了世界领先水平,在嫦娥五号T1任务中在全球范围内率先揭示了降落伞尺寸效应机理,降落伞与进入器重量比值做到了2.4%,大幅度领先于国际同行。也就是说我们可以用更轻质的降落伞达成同等条件下的减速任务,助力进入舱的优化设计。

盘缝带伞开伞后约40秒,进入舱大底抛离,着陆架与巡视器组合体将露出,与此同时微波雷达开机工作。

进入舱大底

紧接着约45秒后盘缝带伞将进入舱背罩拉离着陆架与巡视器组合体,与此同时着陆架主减速发动机与姿控发动机点火工作,进入动力减速段,此时距离火面高度约2公里。

着陆巡视器登火动作分解

着陆架主减速发动机是久经战阵的7500N变推力发动机,它曾助力嫦娥三号、嫦娥四号、嫦娥五号登月任务三战三捷,成功率100%。该型发动机采用针栓式喷注器,可在8250N至1200N推力范围内调节,推力变比6.87:1,在天问一号任务中对喷管构型做了适应性改进。

地外天体着陆试验场火星着陆架测试

着陆架火星车组合体在距离火面约100米高度时进入

悬停段

,此时垂直速度降为零,此一阶段任务是对着陆区快速扫描成像,并将成像区域网格化,尔后计算机进行螺旋式搜索甄别确定最为适宜的着陆点。

确定着陆点后在主减速发动机与姿控发动机作用下进入

缓速下降段

,缓速下降的过程中着陆架火星车组合体会朝向着陆点进行横向机动。

缓速下降性能测试

在距离火面2至4米高度时发动机关机进入

着陆缓冲段

,最后的冲击能量由高效吸能合金材料制造的着陆腿吸收,进而完成EDL的全过程平稳着陆火星表面。

为了获取着陆过程尽可能详尽的数据,着陆巡视器也安装了多个监视系统,比如配置有两部开伞状态监视相机、两部落火状态监视相机,类似毅力号的开伞着陆照片与视频我们同样也会有。