刚刚

2024中国十大科学进展发布

北京大学物理学院

马仁敏教授

实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的

纳米激光器

北京大学第三医院

乔杰院士团队

额外X染色体多维度影响

男性生殖细胞发育

微纳尺度再拓新途

基因之钥守护生命起点

北大科研

解锁微观极限

守护生命起点

基础前沿与临床转化

诠释北大人科技强国的使命担当

国家自然科学基金委发布的

“中国科学十大进展”

,是我国科研领域的年度高光总结。每年评选出的十大进展,代表着国内过去一年在基础研究和应用基础研究方面取得的重大突破。这些成果不仅彰显我国科研人员的智慧与努力,更对科技发展、社会进步乃至全球科研格局产生深远影响。从基础科学理论的重大创新,到关键技术领域的突破,十大进展覆盖多学科领域,是我国科研实力的集中体现。

实现原子级特征尺

度与可重构光频相控阵的

纳米激光器

主要完成人:

北京大学物理学院教授马仁敏

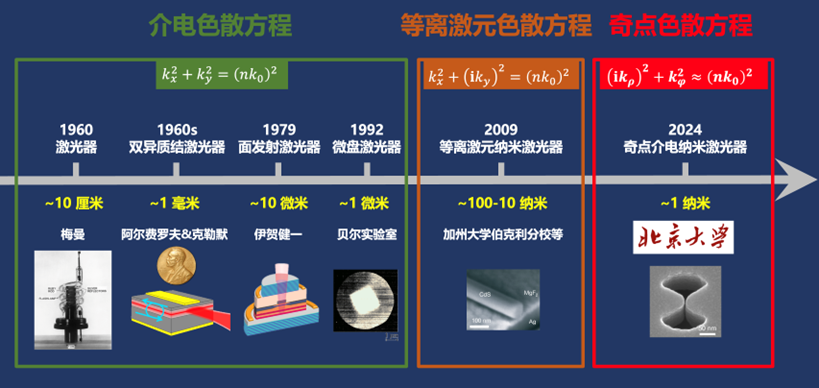

提出奇点色散方程

建立介电体系突破衍射极限理论框架

成功研制出模式体积最小的激光器

——奇点介电纳米激光器

将激光器的特征尺度

推进至

原子级别

该研究提出了奇点色散方程,在介电体系突破了光学衍射极限,研制出了

原子级特征尺度

的介电纳米激光器;实现了纳米激光器可重构

光频相控阵

,能够以任意图形生成可重构的

阵列化相干激射

,展现了其在集成光子学、微纳光源阵列和光通信领域的广阔应用前景,为信息技术领域提供了一种新的光源。

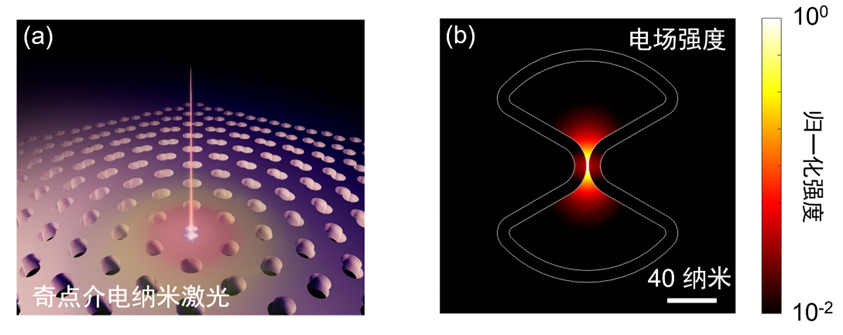

奇点介电纳米激光器示意图(

a

)

激光器电场强度分布图(

b

)

20世纪的四大发明中,晶体管和激光器占据重要地位。晶体管依托电子,激光器依托光子。电子和光子作为两类基本粒子,均可用于承载能量与信息。电力的广泛应用推动了工业革命和现代化进程,极大提升了社会生产力;而作为信息载体的电子芯片,则催生了信息技术革命,引领人类迈入数字化时代。自1960年美国科学家梅曼成功研制出首台激光器以来,激光技术便在两个极端方向上不断拓展:一方面,向超高功率发展,例如用于可控核聚变的中国神光激光装置。正如钱学森先生形象地描述,这一技术相当于在地球上创造一个“小太阳”,未来有望提供稳定而持久的清洁能源。另一方面,激光器的微型化趋势日益加速。正如晶体管的微缩推动了电子芯片的发展,微型激光器的进步极大促进了光子技术的革新。

将激光器的研制推进至原子级别,标志着激光光场在空间维度的压缩达到了新的极限,其尺度已逼近原子结构,为激光技术的未来发展开辟了新的方向。一方面,具备极端局域化光场的纳米激光器具有高能效与高集成度的优势,有望发展成为信息技术领域的新一代光源,推动低能耗数据通信以及纳光电子集成芯片的创新与实际应用;另一方面,直接在原子尺度上产生相干光场,有可能催生极限分辨率的新型光学成像技术,为

DNA

和

RNA

等生物分子的直接观测开辟新途径;此外,在基础物理研究方面,极端局域化的光场能显著增强光与物质相互作用,为腔量子电动力学、非线性光学与量子光学等前沿领域提供重要的实验平台。

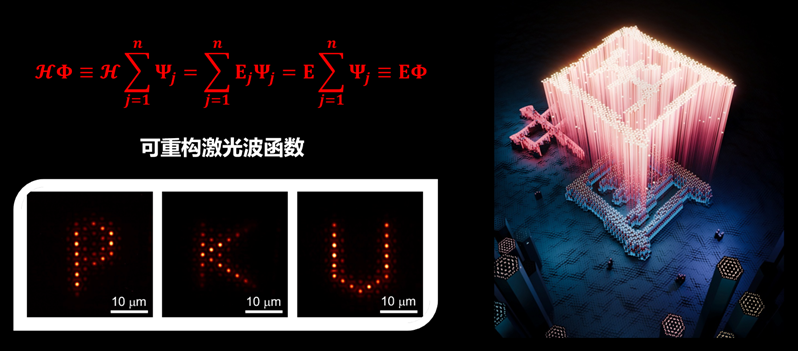

他们还基于纳米激光器构建了可重构光频相控阵,使得纳米激光器阵列可以同步起舞,生成可重构的任意相干激射图案。

基于纳米激光器的可重构光频相控阵。莫尔纳米激光器阵列可以“P”、“K”、“U”和 “中”、“国”图形生成阵列化相干激射。由于莫尔平带的本征能量简并特性,任意形状的莫尔纳米激光器阵列均能够通过自发相位锁定产生相干激射。

相关研究论文分别发表于

2023年12月13日的

Nature

[624: 282-288]和2024年7月17日的

Nature

[632, 287-293]。

Nature

专题报道认为,该研究为探索更小、更智能、更强大的激光光源开辟了道路(

Nature

624, 260-261, 2023)。

Nature Materials

综述文章评价该成果,实现了激光研究领域长期追求的一个目标(

Nature Materials

23, 1179–1192, 2024)。

马仁敏,北京大学博雅特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者,长期专注于微纳激光物理与器件研究。在激光微型化机理与器件、极端尺度下光与物质相互作用等前沿领域取得了一系列具有国际影响力的成果。担任国家重点研发计划“纳米科技”重点专项总体专家组成员,曾获科学探索奖、中国光学学会王大珩光学奖、王选青年学者奖、全国百篇优秀博士论文奖、叶企孙实验物理一等奖等荣誉,并于2019至2021年连续三年获评北京大学优秀博士论文指导教师。

获奖成果论文作者:马仁敏(中)、欧阳云浩(左一)、栾弘义(右二)、赵紫薇(左二)和毛文志(右一)

马仁敏(右)、栾弘义(中)、欧阳云浩(左)在实验室

马仁敏(右)与毛文志(左)在实验室

额外X染色体多维度影响男性生殖细胞发育

主要完成人:

乔杰、袁鹏、闫丽盈、魏瑗

对患者胎儿期的生殖细胞

展开了深入研究

揭示了额外X染色体的

活性状态、转录特征

和影响生殖细胞发育的机制

突破性提出

改善克氏综合征患者

生殖细胞发育障碍的

潜在方法

为患者带来新希望

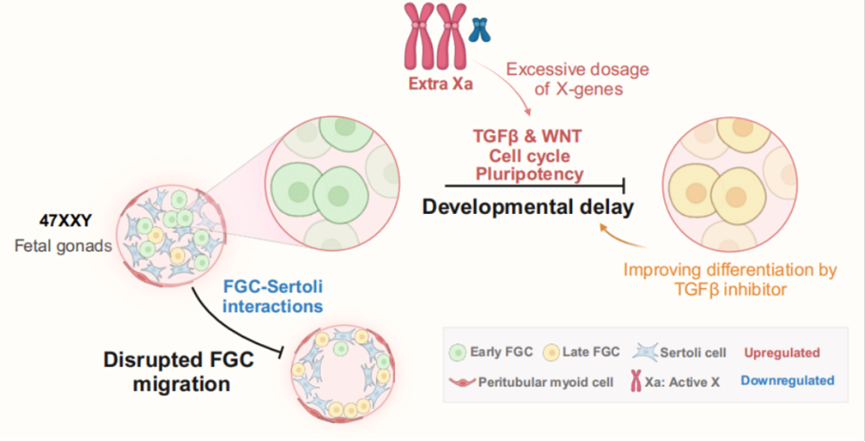

该研究发现克氏综合征患者的生殖细胞早在胎儿期就已经出现了严重的发育阻滞,并揭示了这类患者的额外X染色体损害生殖细胞发育的多维度机制。这一成果为克氏综合征患者生殖细胞发育缺陷的机制提供了重要见解,为该疾病的早期治疗提供了重要的理论依据。

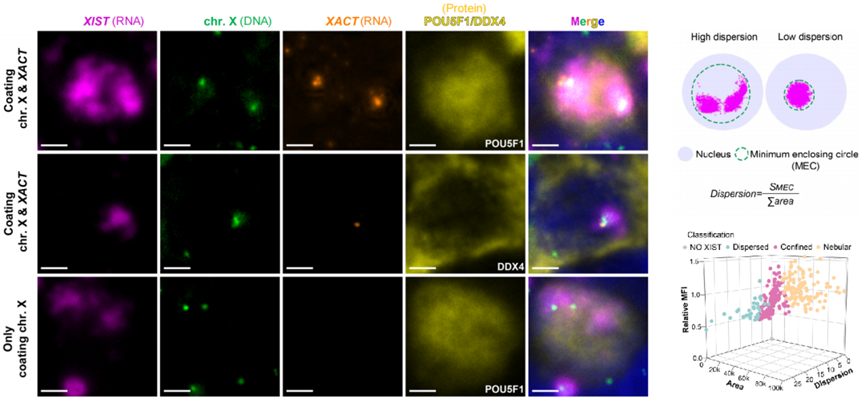

蛋白/RNA/DNA三重荧光原位检测技术和空间统计学算法

克氏综合征患者FGC发育异常机制示意图

2024年10月30日,北京大学第三医院妇产科乔杰/袁鹏/闫丽盈/魏瑗团队合作在《自然》(

Nature

)发表了题为“

How the extra X chromosome impairs the development of male fetal germ cells

”的研究文章。

人类性染色体存在差异:男性为XY,女性为XX。X染色体包含约1000个基因,而Y染色体仅有约50个基因。为维持X染色体基因表达的平衡,女性细胞会随机失活一条X染色体。若这种平衡被打破,可能引发疾病。例如,克氏综合征患者性染色体为XXY,是导致男性不育最常见的遗传病因之一,其生殖细胞在青春期前就大量丢失。尽管其病因在1959年就已确定,但生殖细胞丢失之前发生了什么,何时出现发育异常,以及X染色体如何发挥作用,此前并不清楚。

北京大学科研团队为我们揭开了这些谜团。他们的研究发现,克氏综合征患者的生殖细胞早在胎儿期就已经出现了严重的发育阻滞,并且从多维度揭示了其中的机制:在克氏综合征患者的生殖细胞中,额外X染色体未失活,导致X染色体基因表达过量,从而引发了与维持细胞幼稚状态相关的基因(如

WNT

和

TGF-β

通路、多能性、有丝分裂基因)表达上调,而与生殖细胞分化相关的基因(如减数分裂、

piRNA

代谢、癌睾基因)表达下调,最终导致发育阻滞。此外,支持细胞与生殖细胞之间迁移相关的信号异常,阻碍了生殖细胞向睾丸索基底部迁移,加剧了发育阻滞。

研究团队还发现抑制

TGF-β

通路可以促进克氏综合征胎儿生殖细胞分化,从而为克氏综合征不育症的早期治疗提供重要的理论基础。

北京大学第三医院乔杰院士表示,“本研究不仅揭示了X染色体剂量异常影响克氏综合征胎儿生殖细胞发育的潜在机制,也丰富了对正常胎儿生殖细胞发育基本规律的理解,最为关键的是还提出了治疗克氏综合征无精子症的潜在新策略。此成果的发表,不仅得益于团队在生殖发育领域长期的研究积淀,更离不开青年科研人才不断探索、勇攀高峰的精神和闯劲。我们将继续深入探究生殖细胞发育的生理和病理机制,为生殖障碍相关疾病的诊断与治疗持续贡献北大力量。”

研究团队合影

北京大学第三医院乔杰教授、袁鹏副研究员、闫丽盈教授、魏瑗教授为该论文的共同通讯作者,卢永杰博士后、秦萌博士、贺麒龙博士后、花凌月博士和齐心童博士为共同第一作者。该研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科协青年人才托举工程以及北京大学第三医院临床队列建设项目资助。