大大简评:

没有人口密度,何以谈房产?

最近大大在研究新的政策导向,和其背后蕴含的深意时,感受到了一(qiang)丝(lie)改变的味道,尤其是楼市的改变。

如果说过去是黄金10年,是楼市的1.0版本。

那么2017年,很明显就是迭代的开端,楼市的2.0版本即将到来。

这对于买房人来说,既充满了机遇,同样也危机四伏。

主要的变革,1在于人口,2在于租赁体系,这两点非常的重要,未来一定要重点关注。

在这里先给朋友们提个醒,300万以下人口的城市,尽量不要去投资了,在新政策的大背景下,是看不到任何空间的!

至于更详细的内容,近期会写长文出来给大家做一个参考。

今天查资料查的头大,索性偷个懒,推荐一篇相关的短文,文章从细节入手,写出了一些关于人口方面,值得思考的东西,推荐给大家。

(另附有文末福利:2017第二季度城市人口吸引力前60排名)

正文如下:

在恒大和阿里搬家背后,你应该看到更深层次的原因,它对你未来选择在哪里生活,或是为孩子们以后选择在哪里工作和生活,具有前瞻性指导意义。

产业界最近有两个故事引人关注。一个是许家印与8月1日将恒大将集团总部从广州搬到深圳,一个是8月6日马云旗下的阿里巴巴正式宣布建成北京中心。

经由此番调整变化,恒大集团总部与构成其主业核心的恒大地产集团、恒大金融集团均落户深圳,而阿里的18个主要业务部门也全部在北京落地。阿里还生怕人们不知道这个动作的意义,进一步表示:“阿里巴巴在北京的管理层员工分布、业务密度都达到了总部规格”。

为什么恒大和阿里会有如此调整?

你肯定会想到这两家公司的战略业务布局,以及北京和深圳的软硬环境。

没错,这确实是最重要的两个原因。恒大迁往深圳,就是因为深圳是恒大地产业务重心,且深圳的市场和金融环境对企业极具吸引力;阿里在两年前启动“双中心战略”并逐渐将天猫运营中心实质搬到北京,也是因为即要开拓重点华北市场,又为北京总部经济的魅力吸引。

如果仔细梳理,我们能发现还有更多知名民营企业,甚至是央企,这些年都有类似搬迁经历,或正有类似考虑。

迁往或拟迁往的目的地,都集中在北京、上海、深圳三个城市。

因为工作关系,我这些年接触了很多有类似经历的企业,深刻感受到了他们在地方发展所遇到的瓶颈,也了解到他们决策“搬家”的原因。

持中而言,这些企业作为地方政府的纳税大户、地方城市的名片,在地方得到了充分照顾,也和地方政府建立了良好互动关系。但在发展到一定规模后,随着市场战略布局调整和业务扩展带来的运营管理、投融资、人才需求等,这些企业最终还是“白眼狼”一样选择了搬离。

是这些企业不念旧恩?你当然有权这样认为!

但如果你是企业决策人,你肯定会有决定搬家的道理。而驱动你选择“搬家”的原因,除了企业战略调整和市场软硬环境,

还有更深层次的原因,就是城市化背景下的人口和产业聚集效应。

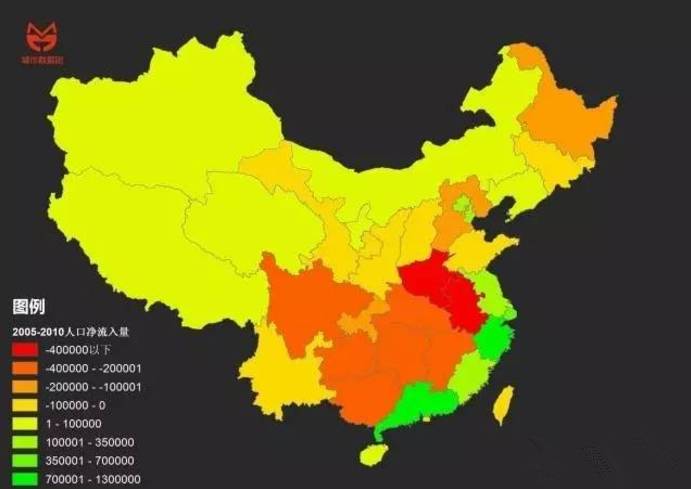

记得大概两年前,有机构曾专门从人口流动的角度讨论过这个议题,文章从人口跨省流动的角度,用数据指出,

北京、上海、天津、浙江、广东、福建这六个省级单位的跨省人口流动,全部都是净流入。

也就是说,它们不生产人口,但却是人口的抽水机。

它们抽取的水源,来自于人均经济排名靠后的省份,特别是人口大省河南、安徽、四川、湖南、湖北、江西等,这些年还要加上整个东北。

(图片来源城市数据团)

图中绿色区域是人口净流入省份,红色区域为人口净流出省份,颜色越深,代表流入或流出量越大。

而若进一步在这六个人口净流入的省份分析,则会发现在华北集中流向了北京,在华东集中流向了上海,在华南集中流向了广东,在广东省内又集中流向了深圳周边地区。

2015年的人口流动统计数据显示,上海以981.65万的净流入人口位列首位,北京的人口净流入数量达到822.6万位居第二,而深圳则紧随北京,以782.9万的人口净流入位居第三。

沪、京、深恰好是目前产业聚集最明显的地区,也是地方优质企业愿意迁往的理想城市。

最近两年,因为北京、上海严厉的人口控制措施,两地的人口流入速度开始降低。而另一方面,在产业的聚集速度上,无论深圳、上海,还是正严厉控制并将产业外迁的北京,依旧吸引着大量优质企业,譬如阿里,将总部或运营中心源源不断地迁入。

事实上,这种顶着调控压力的人口和产业聚集,不仅仅是中国独有,而是社会经济发展的一个普遍规律。

美国、欧洲、日本都有过类似经历,而且形成了目前以重点城市为核心的产业经济与人口布局。

历史上,为应对人口向城市过快集中,美、欧、日等国的地方政府也都曾经出台过抑制措施,但效果总是不如人意。最后,无一例外地,这些城市政府都是透过提升城市治理水平的方式来应对人口压力,同时享受了人口和产业集中带来的经济红利。

像今天的美国,纽约周边与加州就聚集了全美最多的优质企业,也是美国人口最密集的地区。欧洲的经济与人口也集中在伦敦、巴黎、法兰克福等几个核心城市圈。日本,在全国城乡人口和产业凋零的情况下,只有东京和大阪城市圈还在屹然挺立。

香港和新加坡所以能成为很多国际企业在亚太的运营中心,也是因为人口和产业聚集效应“逼”出来的软硬件环境提升。在台湾,以台北市为核心的大台北地区聚集了整个台湾经济和人口的绝大部分,重工业则集中在南部的高雄。

时过境迁,如今这些地方的城市主管不仅不再将人口和产业聚集作为包袱,反而将之视为城市活力和经济增长不可或缺的重要元素。

附录:

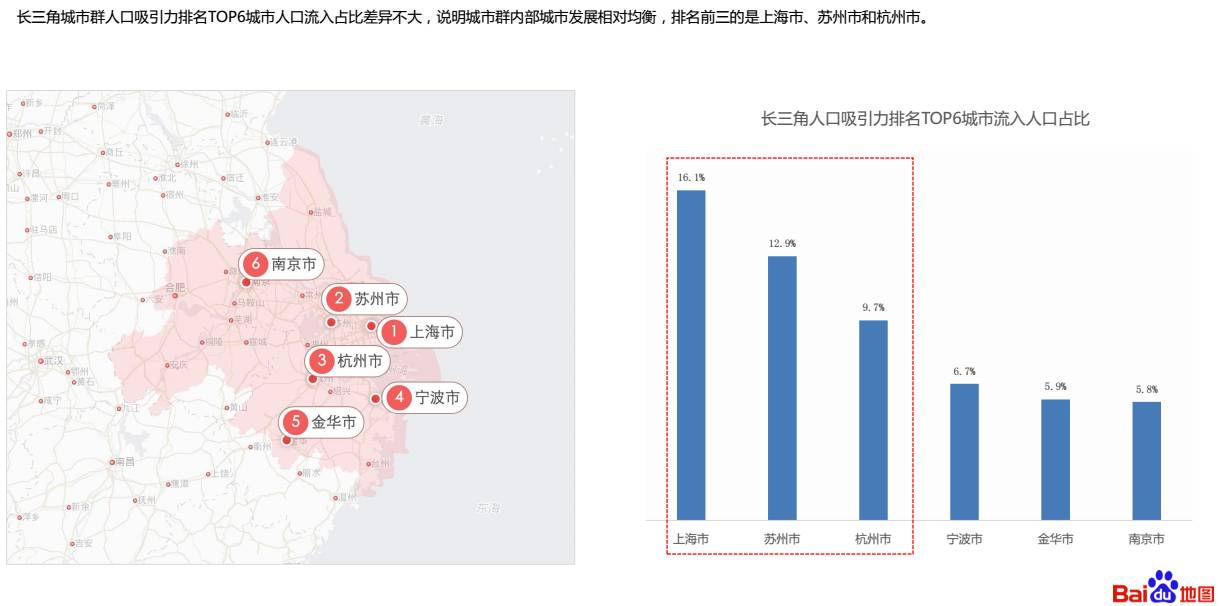

一.2017年第二季度长三角人口吸引力排名TOP6城市

(以下所有图片均来源于2017第二季度中国城市研究报告)

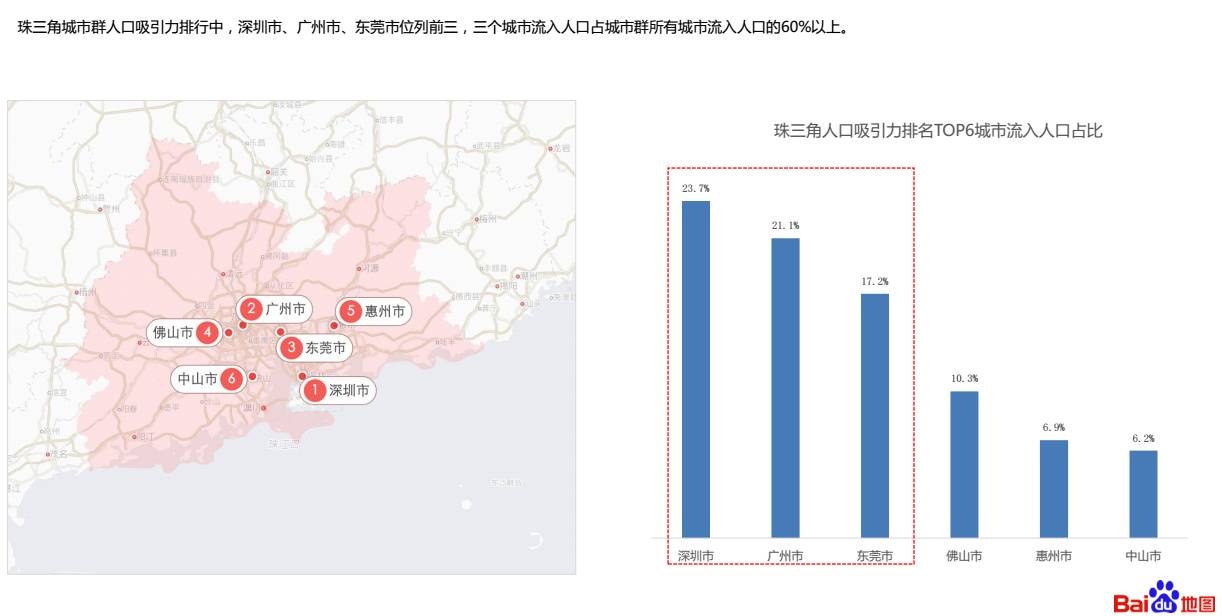

二.2017年第二季度珠三角人口吸引力排名TOP6城市

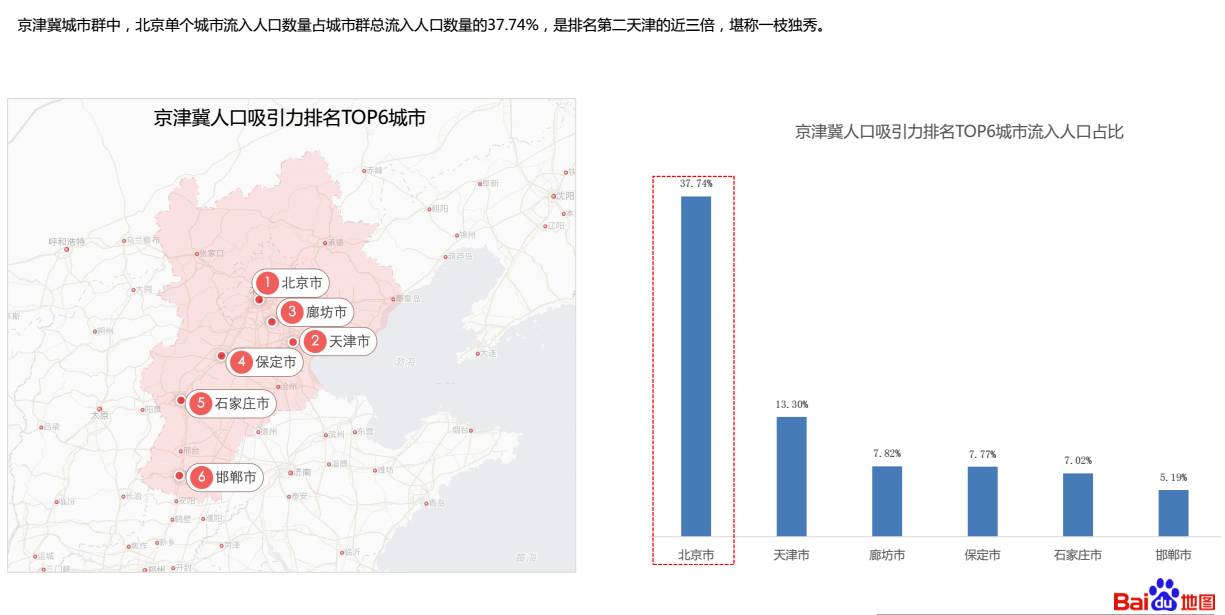

三

.

2017年第二季度

京津冀人口吸引力排名TOP6城市

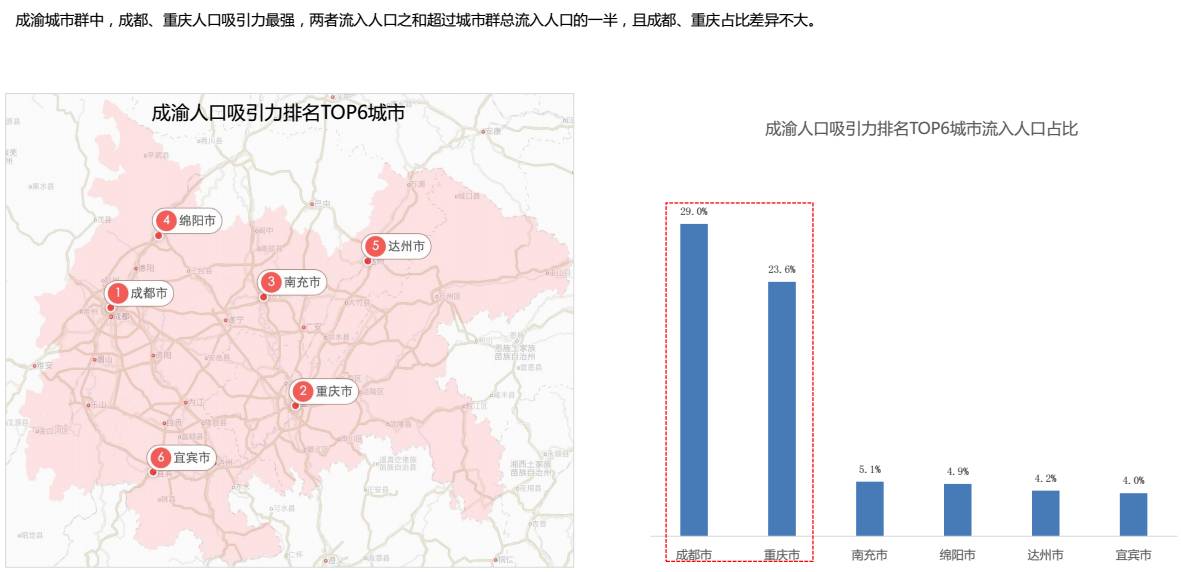

四.2017年第二季度成渝人口吸引力排名TOP6城市

未来,人口才是房价真正的第一生产力

· End ·

欢迎加入张大大&楼市时评的永久小蜜圈,下载《2017Q2中国城市研究报告》完整版,目前已有500+小伙伴在等你

如果你现在对于是否出手仍有疑问,可以在后台或留言区回复我以下信息:

1.目标城市 2.目前房屋拥有状况 3.家庭人员结构 4.购房目的 5.资金预算情况 6.所需购房类型 7.学区地铁房诉求 8.其它主要需求 9.想获得哪方面的建议

我会根据你的情况给你一个相对靠谱的建议。当然,时间精力有限也许回答不完,不过这件事情我会坚持做下去,所以不用太着急。

买房的决策需要智慧与勇气的并存

希望在买房路上的你,能越来越坚强