有位专事研究中国新文学的老教授曾说:签名书、信札和手稿都是研究文学史极为重要的第一手史料,值得进一步关注。名人墨迹版块一直是孔网的特色品类,细读那些形形色色的名家信札,总能让人走入一段当年的历史,这些第一手的原始资料往往还具有极高的文献价值。下文是一位孔网书友对所见的唐弢先生佚札的释读,我们也希望通过这样的“抛砖引玉”,让大家更加重视对资料的收藏与研究。

最近在朋友处见到一通唐弢来信,是信写于上世纪70年代中期,细看发现很有内涵,遂作一小文与大家分享。

唐弢致宋谋瑒谈鲁迅往事

全信不到五百字。

谋瑒同志:

来示并抄示大作收到。我的健康仍然极坏,大夫禁止看书读报,连写信也是私自做主的。茅盾同志信中所言,无过之而有不及。《文谈》是72年注的,当时虽也在病中,但比现在要好。我的身体和几位前辈相比,远未不如,未老先衰,惭愧之至。目前组织上要我摒弃一切,专心静养,目的自然是为了以后再做些工作。

亥年残秋偶作,按写作时间,倘使我没有记错,当在发电报之前,上海听到红军胜利到达陕北,消息是从外文报纸上来的,为时已迟(大约已在冬季),虽然史沫特莱(她是党员)消息要快些,也不会早得太多。电报是她提出,经鲁迅、茅盾同志拟发的。“大泽”一解,虽很新鲜,但我同意周建老意见,以为不能这样解释。鲁迅晚年,颇有归老北平,写文学史等长篇之意,当时国民党官僚南逃,书籍南运,以此说明“菰蒲尽”(代名词),似较为合适。但我们以为此句不应扣得太死,也不太了解,他向来是坚持战斗岗位,不肯轻易离开的,就当时形势而言,他去解放区,其作用远不如在白区战斗之大。他自己是很清楚的,而两处战斗,在他看来,大方向是一致的。鄙意如此,仅供参考。

即颂撰安

唐弢 75.2.22

写信人唐弢(1913—1992),浙江镇海人。他是我国著名作家、文学理论家、文学史家和鲁迅研究家,也是著名的藏书家。收信人宋谋瑒 (1928─2000),湖南双峰人,是红学家、水浒研究专家,也是大学教授。他先后在山西大学中文系、晋东南师范专科学校中文系任教。70年代后期开始发表有关曹雪芹生平与《红楼梦》版本的论文,还写过《水浒》《金瓶梅》等方面研究文章。与聂绀弩等九人合著有诗集《倾盖集》。

1959年9月唐弢调北京中国科学院文学研究所工作,此次调动对他的文学创作影响很大,他开始放弃杂文写作,而专攻研究,主要做文艺理论、现代文学研究(当然也包括鲁迅研究)。1964、65年,唐弢身体状况欠佳,多次心肌梗塞住院治疗,幸亏治疗及时。唐弢晚年得以进行大量鲁迅研究的工作,并取得颇多成果。唐弢是鲁迅的朋友,文学道路上受过鲁迅的帮助和指点,后来还参加过《鲁迅全集》的校对。文革结束后唐弢写了大量研究鲁迅的文章。

这封信的第二段所谈的,正与鲁迅晚年的两桩要事有关。

一件是著名的《亥年残秋偶作》,这是鲁迅生前的最后一首诗,写给挚友许寿裳。亥年即1935年,第二年鲁迅就去世了,许寿裳作《怀旧》追思:“去年我备了一张宣纸,请他写些旧作,不拘文言或白话,到今年七月一日,我们见面,他说去年的纸,已经写就,时正病卧在床,便命景宋检出送我,是一首《亥年残秋偶作》。”

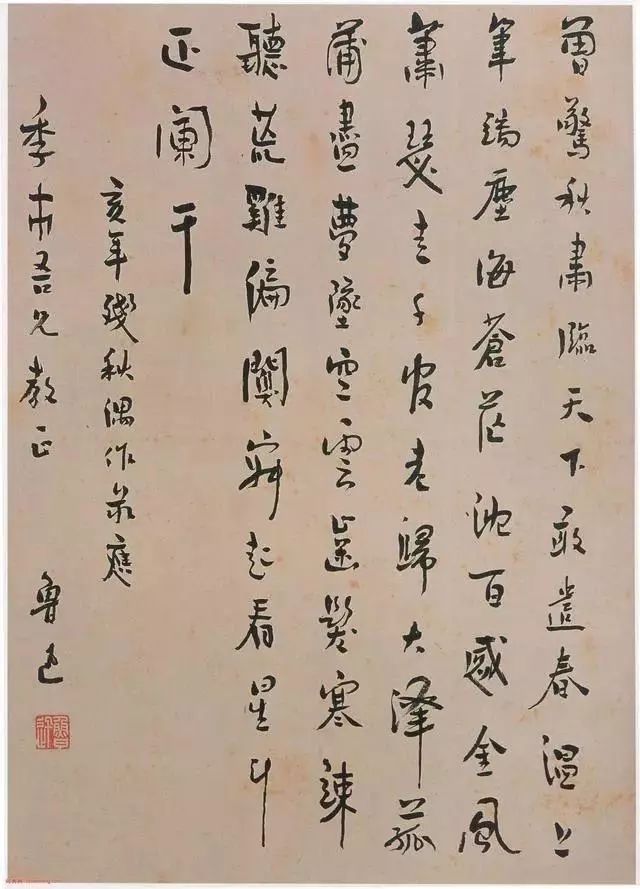

《亥年残秋偶作》

全诗共八句:

曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端?

尘海苍茫沉百感,金风萧瑟走千官。

老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒。

竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干。

“此诗哀民生之憔悴,状心事之浩茫,感慨百端,俯视一切,栖身无地,苦斗益坚,于悲凉孤寂中,寓熹微之希望焉。”(

《〈鲁迅旧体诗集〉跋》许寿裳

)

大意是:

我已惊骇这肃杀寒秋来临大地,怎敢违心地用笔去赞美春天的温煦呢?

我置身于广漠的人世间百感交集,在华北危急之秋大批官员竟然纷纷逃离。衰年欲隐居江湖却无以生息,梦里欲上天却由云空坠落浑身寒栗。

倾听鸡鸣偏是寂然无声,起身望天只见星斗已呈横斜(天快亮了)。

(

张盛如 康锦屏.鲁迅名篇分类鉴赏辞典:中国妇女出版社,1991年:928-929页

)

鲁迅写这首诗时,红军正在长征途中,而日军制造了“华北事件”,逼迫南京政府签订“何梅协定”,中华民族到了最危险的时候。南京政府从京冀察撤走军队和政府机关,这些官僚们纷纷南奔(“走千官”)。大片国土沦丧,日本侵略者预谋的“华北自治”即将成为事实。“老归大泽菰蒲尽,梦坠空云齿发寒”,应是从作者本身着眼。“大泽”即可以归隐的江湖,本有菰米可为食,蒲苇可为席,但现在都成空,无所依归。“竦听荒鸡偏阒寂,起看星斗正阑干”,星斗横斜,是天快亮了么?

《小雅》诗人吴奔星对这首诗的评价不低:“高度的艺术概括,多用象征手法,情绪起伏,调子由低沉趋向高昂,音节自然和谐,是全诗的艺术特色。八句共四联,都是对仗工整的律句,毫无斧凿的痕迹,表现了很高的艺术功力。”

信中另提到了,流传甚广的关于鲁迅、茅盾联名致红军长征胜利“贺电”之说,这件事在鲁迅研究者中一直存在着争议。是否出自鲁迅手笔?到底算贺电还是贺信?各有各的理,谁也说服不了对方。

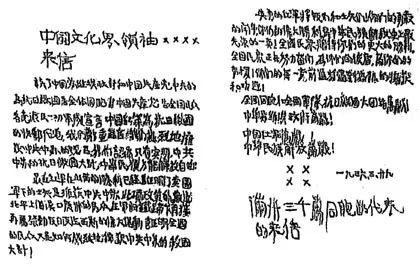

中国文化界领袖来信

人民文学出版社2005年版《鲁迅全集》14卷554页,收入了一封祝贺长征胜利的信件。信的全文仅三百来字,但意义重大。这是该信第一次被收入《鲁迅全集》,意味着“鲁迅与长征的亲密联系”得到了官方的确认。新中国成立后,第一个记述鲁迅发电报庆贺红军胜利之事的是冯雪峰。在1951年发表的《党给鲁迅以力量》中,冯雪峰说:“当红军长征到达陕北的时候,他(鲁迅)和茅盾先生共同转转折折地送去过一个给毛主席和朱总司令庆祝胜利的电报。”1952年出版的《回忆鲁迅》中,冯雪峰又说:“我在一九三六年四月间从陕北瓦窑堡、通过封锁线辗转到上海”,“鲁迅先生和茅盾先生共同给毛主席和朱总司令庆贺长征胜利的电报,也正在我动身的前几天才转到瓦窑堡的”。冯雪峰后来继续回忆:“这是史沫特莱搞的。”1956年《文艺报》19期介绍,1947年7月太行版《新华日报》刊登的《大事记》中:“一九三六、二、二十:红军东渡黄河抗日讨逆。这一行动得到全国广大群众的拥护,鲁迅先生曾写信庆贺红军,说‘在你们身上,寄托着人类和中国的将来。’”只提鲁迅不写茅盾,或许是为了保护茅盾,当时他还在国民党统治的上海生活。虽然冯雪峰的说法和《大事记》所载并不一致,但在扑朔迷离中,“祝贺长征胜利”和“在你们身上,寄托着人类和中国的将来”这两句话很快就流传开了。笔者也曾向研究《鲁迅全集》的学者朋友讨教,“鲁迅、茅盾联名致红军贺信”是不是出自鲁迅手笔?朋友认为:“不管是史沫特莱拟的,还是茅盾拟的,鲁迅都同意了,那就可以视为鲁迅的作品,当然这是很宽松的一个收入标准,完全可以作为附录列入。”

鲁迅生命的最后十年是在上海度过的。而同时期的中央苏区,上海的左翼文艺运动和鲁迅是经常被谈到的话题。据说张闻天、博古、冯雪峰有次讨论中央苏区一些部门的工作情况。张闻天说有人反映教育部门忙于琐碎的事务工作,打不开局面,应该充实该部的领导。博古提议让鲁迅来当教育人民委员,主持中央苏区的教育工作。冯雪峰不赞成博古的意见,认为他不了解鲁迅,太低估鲁迅在白区文化工作中的重要作用和价值;提出还是让瞿秋白来主持教育工作为好。张闻天赞同冯雪峰的意见;随后他们去征求毛泽东的意见,毛泽东也认为:“鲁迅当然是在外面作用大。”鲁迅不想离开上海,也谢绝去苏联,认为在岗位上,总能做点事情。毛泽东听了很感动:这才是实际的鲁迅!一个人遇到紧要关头,敢于不顾个人安危,挺身而出,坚决将艰巨的任务承担下来,是符合人民愿望的最可贵的品格。我们民族几千年来多次濒临危亡,终于能够维持不堕,就因为人民有这样的品格,这点在鲁迅身上集中地体现出来。(

毛泽东论鲁迅:我与他的心相通--中国共产党新闻--中国共产党新闻-人民网 http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/64915/4924473.html

)

这封信的收信人宋谋瑒,曾写过一篇名为《我与茅公在文革中的通信》的文章,文中说:“我与茅公通信是经过周振甫同志的绍介于1971年秋季开始的。当时我正在我的家乡湖南双峰农村中‘

接受贫下中农的再教育

’,与村干部相处的关系比较融洽,劳动之余,倒也逍遥自在。当时‘

封资修

’的网撒得很宽,八个样板戏之外,几乎只有《红楼梦》与鲁迅不在网内。周振甫同志这时正在河南潢川的五七干校劳动。他是鲁迅诗歌的研究专家,与我又是五十年代初期的通信师长关系,于是我又常向他请教一些有关鲁迅诗歌的问题,他也乐于回答,并且时有歧见。例如《亥年残秋偶作》的写作时间我认为应当在红军长征到达陕北的消息传到上海以前,这才与‘

竦听荒鸡偏寂

’句相应。而‘

老归大泽菰蒲尽

’我以为应解作鲁迅‘

身在白区,心在苏区