思考,是一条注定孤独的路

这是「

我日

」公种号

第

146

篇文章

欢迎点赞分享,谢绝擅自转载

授权私聊,注意节操

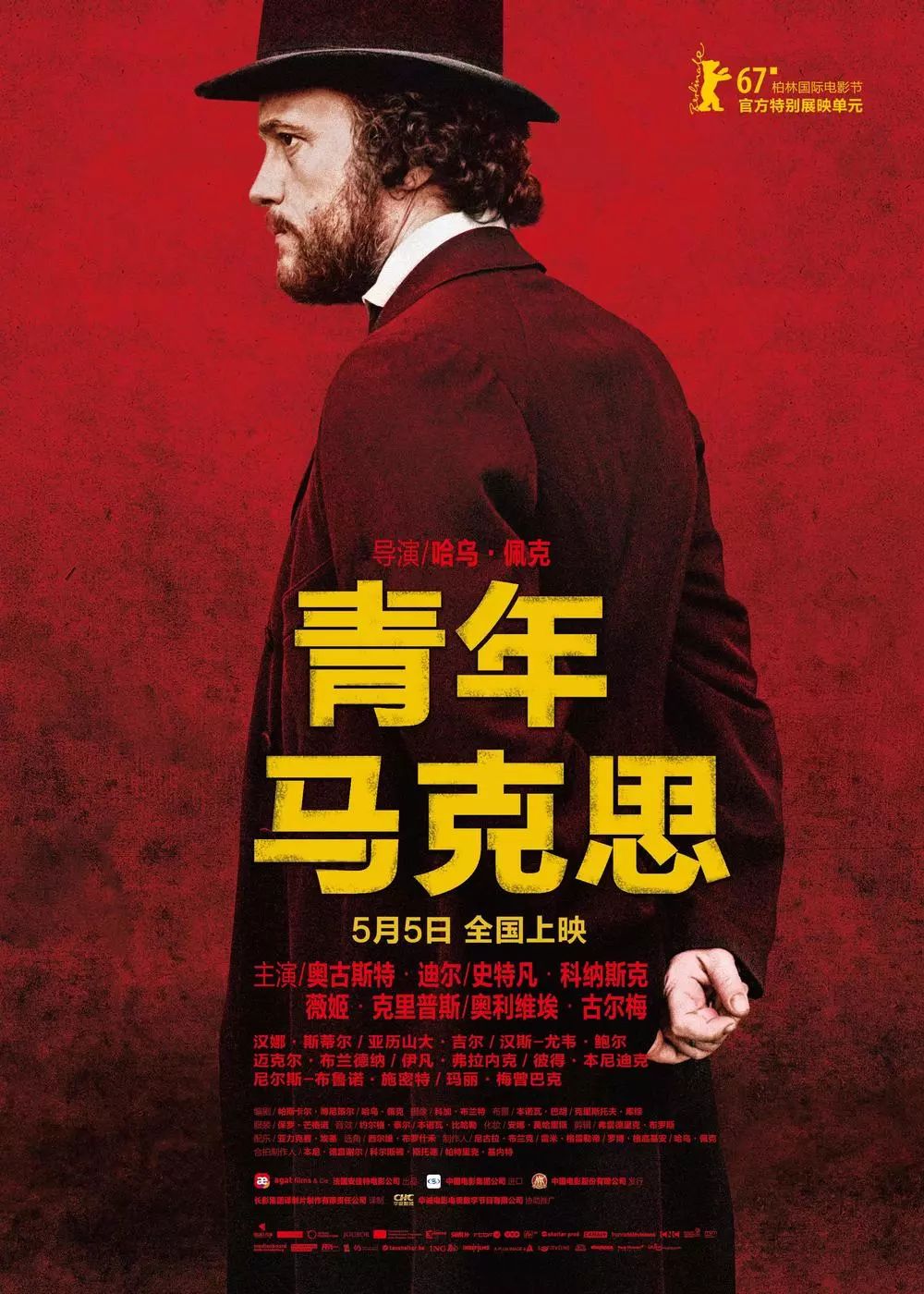

《青年马克思》

片子很「青年」

片中反映的是 马克思 青年阶段对于暴力武装革命的态度,本质是「政治学」的,甚至都没真正进入「政治经济学」,更不要说他晚年关注的「经济学」了。

其实我觉得「政治经济学」应该改名叫「经济政治学」,因为它是用经济学视角试图去理解政治问题,并提出政治纲领。政治才是核心词,经济只是一个修饰的定语成分。

马克思 为什么会从政治领域慢慢走向经济领域?

我觉得是因为他从不是活在某个时代的人,而是一个超越了所有时代的人。

这是每一个强悍头脑的终极追求——理解人类的终极使命,或者赋予人类终极意义。

政治学永远解决不了经济的根源问题:

可以用 马克思主义 的逻辑,简单分析下 马克思 可能的心路历程。

-

生产力的发展靠什么呢?科学技术,是第一生产力。

-

科技的发展靠什么呢?人口+教育,或者说提高教育的全民普及率。科技很可能是一种诡异的生命形态,寄生在人类文明当中,以智人的肉体(主要是大脑)为培养皿,追求自身的觉醒和壮大。

-

人口和教育又靠什么呢?当然是经济发展。有钱养活孩子,又能体验到生命的无限可能,理性人自然更愿意生孩子、更愿意让孩子受教育。所以经济是一切的基础,经济基础决定了上层建筑。

-

经济发展靠什么呢?靠生产力的推动。这是一个死循环,而其中根本不涉及生产关系什么事。

没错,生产关系在长期来看是根本不重要的东西,而政治的一切意义,不过是调整利益分配方式、也就是调整生产关系罢了。

实际上,在无产阶级希望通过打倒资产阶级而走向共产主义的道路上,有一个致命的逻辑漏洞:

无产杀光资产(甚至所有的有产)之后,社会就自动共产了?

说好的物质极大丰富呢?

如何才能丰富?

不得靠劳动伴随科技么?

那如何激发人们的劳动激情?

又如何权衡将哪些资源投入到哪些科技领域中呢?

谁来做这个终极资源分配方案的设计师?

上帝、尼采、马克思、还是邓小平?

亚当.斯密 给出了答案:

是看不见的手,是市场,是无限趋近充分信息和充分竞争的人人为己自私自利的市场,来进行终极调节。

可

市场的本质是什么?是资本主义啊。

所以你看,结论非常政治不正确:

无产者要想

真正实现共产主义,必须先坚定不移地走资本主义路线

,等时机成熟,就自动和平演变。

——这恰好是

马克思 的完整主张,却是很多 马克思主义者 们(包括青年马克思)所坚决不同意的主张。

当然,这一主张你在电影里看不到,那是「青年」马克思 而非完全体,他还没遇到那个能给他三颗痣的人——不是别人,正是深入学习了经济学之后的未来的他自己。

这么一想,马克思 太孤独了。

几百年前,他就看懂了之前几千年的困局和之后几千年绕不开的螺旋。工业革命之后资本主义所积累的财富,比人类历史上所有时期加起来的总和还要多,所以呢?

所以人类文明的发展(以物质财富为 KPI),终于慢慢接近了指数函数的爆炸拐点。

然而,他活不到那一天了。

这种感受,可以类比到那些死于解放前夜的先烈们,只不过遗憾程度放大亿万倍:

因为他错过的(当然我们也都会错过),是

人类作为一个物种的全面解放

,从生命这个形态中得到解放,成为永生的纯意识。

诺曼底登陆 前,盟军反复轰炸 法国 的某些地区,以摧毁公路铁路和可能的德军指挥部。D-day 当天,盟军死伤 1 万多人,德军也差不多 1 万左右,法国平民死伤 3 万以上,其中包括这样一个人:

这人叫什么不清楚,他的尸体在一座被盟军突袭炸毁的房子里被发现,死因是窒息。人们发现他在死前,就着封闭空间里昏暗的烛光,用笔在白墙上写下了遗书:

「我不想这样死去,因为我对解放期盼了太久。但想到我的死亡,能换来更多人的解放,我很知足。盟军万岁,法国万岁。」

把这个放大亿万倍,可能就是 马克思 死前所感受到的窒息,那种

困在时光通道里的遗憾。

有句话在上世纪末很流行

「30 岁前不信共产主义,是没良心,30 岁后还信共产主义,是没头脑。」

以前总觉得这句话是 中国大陆 的六零七零后们,在遭遇连续二十年的政治翻脸后,总结出的犬儒之言。可看过《青年马克思》,却隐约觉得就连 马克思 本人,说不定也会赞同这句话。

要知道,1848 年《共产党宣言》发表时,马克思 30 岁。

他是幸福的,因为那时,能理解支持并陪伴他的至爱 燕妮,就已经在他身边,并将直到生命的终点。作为一个必死的凡人,马克思 在爱情中,得到了永生。

< 长按图片 - 识别二维码 - 关注 >

sunplantist

/ sun-plant-ist /

/ 太阳-种植-家 /