|

想做个每日精选一篇书摘的小栏目

从译文社的书中,摘一些有趣或无趣的内容

今天分享到了第一百零一篇

也欢迎看到您发来的个人建议

告诉我想读哪位作家的作品

|

-

101

-

“在精英们心心念念追求的身份标记中,唯有对聪明的痴迷最为明显。智力是精英统治的核心价值。……同情心并不像聪明那么令人注目。聪明,不仅令人目眩神迷;更重要的是,它还令人生畏。当一群有权有势的人聚在一起准备作出某个共同决定时,冲突和争论往往接踵而来。通常,最终决定是在那些被公认为‘最聪明的人’给出极有说服力的观点之后做出的。在这种情况下,具有破坏性的聪明就会泛滥成灾。”

摘自|

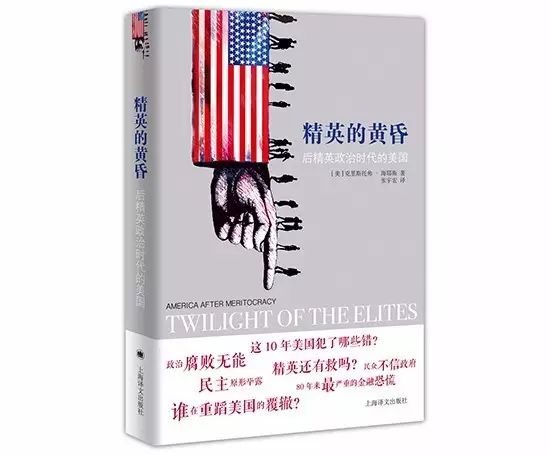

《精英的黄昏》

在美国,精英到底是些什么人?

文

|

克里斯托弗·海耶斯

译|

张宇宏

摘自

|

《精英的黄昏

》第五章,有删节

- 声明:如需

转

载先请私

信联系

-

在美国政治语汇中,除了“精英”之外,恐怕再也找不出哪个词能像“自由”这样有争议了。左派和右派对“精英”都各有定义,但在我们的当代政治体系中,右派一直孜孜不倦地培养人们对精英的敌意。因为在他们看来,精英是由知识分子、学者、媒体人以及政界人士组成的,劳动者不在此列。“政府和媒体精英们,”萨拉·佩林在2010年3月的一次共和党筹款活动中大声疾呼,“别再低估美国人民的智慧了!”

怎样才能成为精英呢?在右派看来,并不是说你要有权力或政治影响力,而在于你是否有优越感,你的世界观、品位、爱好以及文化口味如何。比如精英看《广告狂人》,听全国公共广播电台;而大众则看《美国偶像》,听电台脱口秀。用语言学家杰弗瑞·纳恩伯格的话来说,精英连“选什么口味的奶酪和饮料都觉得是身份的象征”,他们是势利的大城市人,看不起那些不装腔作势,兢兢业业为信仰、家庭和国家的传统奉献自我的普通人。

我们发现自己也认为“精英”确实不可信任,但搞不明白“精英”到底指的是哪些人。我们眼见着这种不信任像病毒一样,感染了几乎所有的机构,甚至波及那些表面上看起来与精英有关的人。因此,如果那些成天默默无闻地计算气候模型数据的“尖脑袋知识分子”也算是精英的话,我们就会陷入思维错乱,想不明白事情是不是像人们说的那样——世界上最大的能源公司操控着这股反精英思潮,公司照样大赚特赚,而大气依旧被污染。

那么,精英到底是怎样炼成的呢?

亚里士多德曾经说过:“从诞生的一刻起,有些人就被贴上了服从者的标签,而有些人则是发号施令者。”几乎在整个人类历史长河中,前者的数量都要远超后者。而现代民主对这种永恒不变的逻辑发起了最坚决的挑战,美国历史也表明,民主并不必然排斥精英统治的可能性。

因此,只要许给少数人特权,或者普通大众与政治领袖之间的环节足够少并且有利益集团横在中间,表面上的民主仍然能够藉由少数人统治多数人来实现。19世纪末20世纪初,当民主实验席卷整个欧洲,一群理论家确立了他们的任务,即分析一小撮民众如何在民主化趋势下行的压力下,继续保持对整个社会的实际控制。

他们将平等主义视为一种特点而不是缺陷。对他们而言,“精英”是由两类人组成,一类是拥有至高无上的权力的人,一类是应当得到至高无上的权力的人。这种理论的核心是一种最原始的精英治国愿景,一种可以追溯到古希腊人理想的愿景,即把国家交给最优秀、最聪明和最高贵的人来统治。“随着人类社会的发展,”加塞特在他1930年的著作《大众的反叛》中这样写道,“人们会日益认识到,绝大多数男女在遭遇外界的压迫时除了欺骗自己,不会再有任何努力。相比之下,那些能自发地怀着愉悦的心情去努力的人,在我们看来显得如此卓尔不群。他们是被选中的高尚的人,是硕果仅存的主动出击者而非被动接受者,对这些人而言,生活就是永无止境的奋斗、永不中断的训练。”加塞特对于席卷欧洲的民主潮将权力赋予他所谓的“大众人”感到恐惧,他认为这种人是工业社会的野蛮人,易受极端主义意识形态影响,而要形成良好的社会秩序,就必须由那些极其优秀、聪明的高尚的人对大众人进行审慎的引导。

几十年后,美国著名精英理论家C.赖特·米尔斯把前辈们的理论完全倒了个个儿。加塞特及其朋辈们认为,大众人手中掌握太多权力的话会对社会构成威胁。米尔斯则通过研究战后社会得出结论:大众人已经被成功地排除在真正的社会权力层之外。当机构变得越来越大,战争和国家治理变得越来越复杂,一个被米尔斯称为“权力精英”的人群一步步控制了这个国家的支柱性机构。“到了这个节骨眼儿上,国家大事是如何决策的呢,”米尔斯写道,“就是这帮权力精英在拍板。”

在此,我希望能重新阐释“精英”一词的基本意义。几十年来,左右两派中致力于研究精英的学者和思想家都已经认识到,精英的最显著特征并不是他们的消费偏好、美学品位或者某种所谓的“势利”看法,而在于他们以相对较少的人数掌握了远比他们的同胞大得多的权力,而且内部关系也更错综复杂。

这并不是说“精英”不会像保守派所嘲讽的那样与众不同、特立独行。在任何时代,精英都倾向于拥有完全不同于大众的消费选择、宗教信仰、品位及世界观。但这种与众不同,最好理解为他们精英身份的象征,而不是说他们因为与众不同而被视为精英。精英的品位是其权力、地位和财富的外在体现。

但是,作为群体而言的“精英”是小众的、有权势的,并且彼此关联的。要界定他们,最大的挑战在于得弄明白他们到底有多小众:大多数美国人没有四年大学的毕业文凭,这是否意味着6400万有文凭的人就成了“精英”呢?那么2000万有硕士以上学位的人又如何?《纽约时报》被普遍认为是一个精英机构,有一个精英读者群,但这个“精英读者群”既包括像我父亲这样在纽约市东哈莱姆卫生局工作的普通公务员,也包括亨利·基辛格。就他们俩,能得出什么有建设性的社会学结论呢?同样,“精英”也可以用来指称一位哥伦比亚大学的人类学终身教授,或者亿万富豪、摩根大通银行的CEO杰米·迪蒙。这位人类学家也许要比街角杂货店的老板娘有影响力,但拿她跟杰米·迪蒙一比,上一轮比较得出的细小差距在此简直就不知所踪了。

在99%站一边、1%站另一边的简单队形中,“占领华尔街”运动提供了一种文化意义上的划分标准,从而把年轻、受过高等教育但又相对无权的人类学家和杰米·迪蒙这样的人准确地区分开来。“占领华尔街”运动界定了精英群体到底有多大,它依据的标准是在精英统治时代美国政治经济发展最显著的特征,即这1%的人现在拥有的是整个经济蛋糕的1/4。上一次他们的蛋糕比例如此之大还是1929年,在股市崩溃的前夜。

当然,人们可以辩驳说,即使是这1%也不能完全反映出极端不平等是如何发展到这个地步的。2007年,根据国家税务局的统计,最富有的400位纳税人的平均收入比下面90%的纳税人高出1万倍。对冲基金亿万富豪约翰·保尔森在2010年每小时挣240万美元,而一个年薪5万美元的女工要工作整整47年

(按字面算应该是48年,也许作者指的是她从18岁高中毕业到65岁退休的工作年限。——译者)

才能挣到这个数。

1981年,芝加哥大学一位名叫谢尔文·罗森的经济学家把出现这种分配情形的市场描述为超级明星经济学。“在某些经济活动中,”他写道,“产出集中到了极少数人手里,这种现象表明相应的收入分配领域发生了偏斜,而最顶层的人会获得极大的收入回报。”

罗森认为,某些技术革新已经极大地扩展了那些在自己所处领域出类拔萃的人的需求:1950年时,一位顶级篮球运动员只能通过代言在美国国内销售的运动鞋来将其才能转化为货币;而今天,勒布朗·詹姆斯会出现在从佛罗里达到土耳其乃至中国的广告牌上。同样情形也会发生在其他许多领域。

但超级明星并不仅仅存在于篮球、流行音乐这样的名人竞技场,而是越来越多地出现在各个专业领域。2011年,《华尔街日报》中这样写道:“一家美国律师事务所的普通合伙人只挣64万美元……相比之下,明星合伙人的收入通常是其他合伙人的8至10倍,这个差距比他们10年前的薪酬差距差不多又拉大了一倍。”

由此,收入成了继权力之后又一个能更好地控制精英的工具,而且更有效,适用面更广,因为收入能把原先抽象的东西量化。但如果因此就得出结论说权力和金钱是等量齐观的,那可就错了。这两者很多时候确实是齐头并进的,不过权力终归还是要比单一的物质财富更重要些。除了授予选战的胜者和政府的常规政治权力,在21世纪的美国,权力有三种主要来源——金钱、平台和人脉。

唯聪明是从

在精英们心心念念追求的身份标记中,唯有对聪明的痴迷最为明显。智力是精英统治的核心价值,它可以追溯到早年的标准化考试,当时现代SAT考试刚刚脱胎于智力测验。称一个精英“聪明绝顶”,可谓是对那个人的最高评价。

智力是那些位高权重的人所必备的特质,但是单单一个对聪明的推崇,并不能括尽精英文化的全部特征。这里有些极为有害的东西:人们膜拜聪明,认为智力是其中关键,同时坚信聪明的程度可以排序,坚信智力的等级就像财富的等级一样绝不会停滞不前。在一个像我们这样等级森严的社会中,这无疑是个极具诱惑的论调。因为在精英中有人挣50万美元,有人挣500万美元,也有人挣50亿美元,那么在人的认知能力上或许也会存在着如此巨大的差异。

据凯伦·何采访过的一位摩根士丹利的分析师所说,那些被该公司录用的人“通常都会被告知将与‘世界上最聪明的人一起工作,这些人有着本世纪最出色的头脑’”。而在谈及就职于华尔街的人时,雷曼兄弟公司负责收购与兼并的副总裁罗伯特·霍普金斯对凯伦说:“我们谈到的这些人是全世界最聪明的人。是的!他们是最聪明的。”

考虑到顶层阶级依然存在的分形不平等,人们就有理由怀疑,在这些就职于华尔街大公司的人之上,还有一个对冲基金的圈子,那里的精英自视比华尔街的人聪明得多。“可以说,百分之百毫无疑问,华尔街的大多数人即便有出色的资历,个人发展空间一般来说也比较有限,”一位我叫他埃里的对冲基金分析师在某次晚餐时半开玩笑地告诉我。“2006、2007年时,那些高手已经离开华尔街去成立对冲基金了。

根据埃里和他的同事们的说法,对冲基金才是个实打实的地方,内圈中的最内圈。“我这一生周围都是些非常看重智力的人,”埃里告诉我,“我上的是名校,我工作的地方聪明人遍布。而直到现在我还没有到过一个确确实实拥有世界上最聪明的人并以此为豪的地方……所以我们才会沾沾自喜。”

这种自信当然会外化,形成了整个金融业曾经拥有(某些小圈子仍然享有)的权威。“当这天结束时,”埃里笑道,“华尔街怎么说,整个美国就怎么做。也不知道究竟是因为华尔街知道得最多,最擅长假公济私呢,还是它什么也不知道,不过随便说说呢;这就是美国的文化。”

这就是唯聪明是从的最大弊端:人们都觉得应该听华尔街的。因为那里有地球上最聪明的人。

对于有能力的精英来说,聪明确是必需的,但这还远远不够,智慧、判断力、同情心和严谨的道德也同样重要,即便这些素养还没有受到足够的重视。2003年,在哈佛大学校报《深红》(Crimson)上,本科生马修·西格尔发问:“有没有可能让哈佛的成功文化帮人们跳过认知的最重要部分——了解他们自己,了解他们想要的和缺少的,而直接把他们送进摩根大通人力资源部张开的怀抱?”

如果仅仅是聪明绝顶,却不具备我在上节提到的所有品质,那后果将不堪设想。但是,同情心并不像聪明那么令人注目。聪明,不仅令人目眩神迷;更重要的是,它还令人生畏。当一群有权有势的人聚在一起准备作出某个共同决定时,冲突和争论往往接踵而来。通常,最终决定是在那些被公认为“最聪明的人”给出极有说服力的观点之后做出的。

在这种情况下,具有破坏性的聪明就会泛滥成灾。在小布什政府的许多灾难性和破坏性决策背后都有这样一个人:戴维·阿丁顿,他是副总统迪克·切尼的法律顾问和后来的幕僚长。人们说,阿丁顿“比切尼还要切尼”,是个“藏在幕后的有权人”。《美国新闻和世界报道》称他是“你闻所未闻的最有权的人”。小布什政府的一名白宫律师告诉《纽约客》杂志的简·梅耶,布什政府针对反恐战实施的司法框架——从无限期拘留、动用酷刑,到违反1949年的《日内瓦公约》,再到拒绝承认人身保护令,“都出自阿丁顿之手”。

就像无数的人物简介和文章中所描述的那样,阿丁顿的性格特点是棱角分明,极度在意智力。“他那时看起来非常非常聪明,”阿丁顿的高中历史老师这样告诉梅耶,“他很擅长写作,而且语言表达能力很强,一点也不吝于表达他的观点……他鄙视任何想法幼稚或者不够聪明的人,并且几乎毫不掩饰他的冷嘲热讽。”《美国新闻和世界报道》上有一篇关于阿丁顿的简介写道:“他接收和处理复杂信息的能力非常人可比。”与他共过事的人称他“极其聪明”,并且“才华横溢”。

听完这番描述后,我们眼前恍惚出现了这样一个人:他凭借自己非凡的记忆力、极其敏锐的分析能力和丰富的知识,执意将政府的政策变成了流氓无赖的把戏。因为他对法律简直了若指掌,因为他拥有天才的头脑,他能发疯一般为法律条款辩护(当然执行者另有他人),他还知道怎么编辑政府简报,使它们无论何时何地都能最大程度地反映出总统的权威,而他十足的凶相和超强的分析能力,让他能够压制住任何胆敢在会议中提出反对意见的人。五角大楼的律师理查德·希夫林向梅耶描述了阿丁顿在9·11事件发生后不久的一次会议上的做派:“他坐在那里,听着,然后说:‘不,那不对。’……他无视其他律师的智慧,总认为自己是对的;他从不听别人说什么,总认为只有他自己知道答案。”

然而,我们当前的分形不平等的制度造成了这样一种局面——所有的东西都被无情地拖入商业领域。成功的政客、医生和监管者所能获得的绝对收入是如此巨额,以致从事此类工作的人都染上了这种不恰当的依赖性。几乎每个人都有自己的价码,你的能力越强,人们拿钱找你办事的可能性就越大。遵守监护者规则的人与遵守商业化准则的人所得报酬的差距越大,后者把前者拉下水的可能性就越大。

这段话恰好印证了我们当前所处的困境。我们永远无法肯定我们的专家、政客或是大学教授的口袋里还会有什么别的名片。换句话说,我们无法肯定精英阶层到底在为谁工作。

但我们会怀疑他们并非在为我们工作。

(完)

相关图书推荐

《精英的黄昏:后精英政治时代的美国》

[美] 克里斯托弗·海耶斯

|著

张宇宏

|译

把国家交给最聪明、最优秀、最高贵的人统治是古希腊人的理想。然而作为精英政治样板的美国,过去 10 年的民调显示,绝大多数人认为它“行进在错误的轨道上”,不仅政治上腐败无能,而且几乎所有的支柱性体制都出了问题。一切似乎从最高法院以 5:4 的表决结果把小布什送上总统宝座开始——

本书梳理了 21 世纪第一个十年美国精英政治体制在教育、文化、政治、经济、金融、体育、宗教及日常生活等领域的种种败迹,借助包括次贷危机、房市泡沫、华尔街丑闻、社会运动、媒体事件等诸多案例清晰地勾勒出了美国的最新概貌,并揭示了由此对美国社会乃至外交的深刻影响。堪称21世纪第一个十年的“美国社会/政治史”。

戳以下标题可跳转至

完整每日读目录请戳文末

阅读原文

每日读

第96期

《

弗吉尼亚白人暴乱后,读林肯的这篇演讲正当其时

》

作者:林肯

每日读

第97期

《

一份关于自杀式恐怖袭击者的侧写

》

作者:拉纳吉特·古哈

每日读

第98期

《

婚后十三年才接纳婚姻,是意识到彼此并不般配

》

作者:阿兰·德波顿

每日读

第99期

《

如果不爱或者不渴望得到爱,就无法活下去

》

作者:青山七惠

每日读

第100期

《

呀,那个老家伙干得还真不错!

》

作者:纳博科夫

上

海译文

文学|社科|学术

名家|名作|名译

长按识别二维码关注

或搜索ID“

stphbooks

”添加关注