提示:今天我们不讲物理,我们只想跟您分享这样一个故事,一个人类对抗一只残忍至极的无形猛兽的故事。故事内容比较恐怖,请大家慎重浏览。

“话说,你知道那玩意最可怕的一点在哪么?”

“不知道诶。”

“那玩意能把人杀死两次。”

1980年1月中旬,一辆出租车停在了内罗毕医院的门口,一个身影颤抖着迈下出租车,捂着脸摇摇晃晃地向医院的分诊台走去。他的衬衣和裤子被鲜血浸染得一片殷红,每走一步都会在地板上留下“滴滴答答”的血迹。那个男人站在分诊台前,哆嗦着把捂住脸部的纸巾拿开,值班护士的心头顿时一凛。再勇敢的人看见那张脸都会不由自主地后退一步。那是一张青黑色的脸,皮肤下边的结缔组织已经被某些奇怪的玩意溶解了,使得那个男人的脸好像随时要从骨头上滑落一样。殷红的双眼流着血泪,鼻血漫过嘴巴的时候会“噗噗”地吹起血泡。这个浑身是血的男人已经连话都说不出来了,只能对护士的引导做出僵尸般的反应。护士让他坐在门诊部的长椅上,并且告诉他医生马上就来。这个护士不知道的是,她当时正在和一个“死人”说话。一切都是枉然,那个男人在椅子上突然失去了平衡,脊椎塌了下来,头撞在自己的膝盖上。一阵痉挛般的呻吟之后,他的嘴里刹时狂呕出巨量的黑血,然后整个人一头栽在地上抽搐起来。只听“嘶啦”一声,那个男人的肠子被撕开了,液化的内脏从肛门喷射而出。他就这样泡在了自己温暖的内脏中,与此同时,他身体里的那些玩意顺着他的体液四散而出,狂欢着寻找它们的下一个宿主……

这个惨死在医院门诊大厅里的男人是一个法国工人,曾经就职于肯尼亚山区的一家制糖厂。此人平时不善交际,朋友不多,自己一个人的时候喜欢研究一些飞鸟走兽。1980年的元旦,他约上了一个朋友到山区雨林深处的一个洞穴探险。不得不说,那是个非常奇怪的山洞,不仅入口位于野兽出没的密林深处,那个洞里边也处处透着一股子诡异。洞顶倒挂着无数面目狰狞的蝙蝠,地面堆满了各种动物的屎,屎里还藏着可怖的怪虫子,它们一旦嗅到人呼出的二氧化碳,就会顺着裤腿钻进裤裆里蛰人的屁股。有学者认为,那个山洞其实是个象造山洞,大象需要补充矿物质,所以就用象牙铲下岩壁上的石头,把石头嚼成渣子再咽下去,那个巨大幽深的山洞有可能就是象群成千上万年来用长牙铲出来的。在各种环境因素的作用下,洞里的地形变得异常复杂,甚至还有小象失足摔死在洞里风干成了木乃伊……我们并不确定问题是否出在那个可疑的山洞里,总之在山洞探险后的第七天,那个法国工人病了。

确切来说,是有某种奇怪的玩意开始在那个法国工人的身体里繁殖。工人先是感到眼珠子后边疼,然后这种疼开始在颅腔里盘旋。他的背也剧烈地疼痛起来,呕吐和高烧接踵而至。除此之外,他失去了所有的表情,好像他的脸已经不听他使唤了。耷拉着的眼皮下边是几乎要爆出的眼珠子,皮肤上满是红斑。他就那么躺在那,变成了一副僵尸的模样。当地私立医院里的医生完全搞不清状况他到底怎么了,给他注射了抗生素,可是屁用没有。医生表示,他必须去内罗毕医院,那是肯尼亚最好的私立医院。

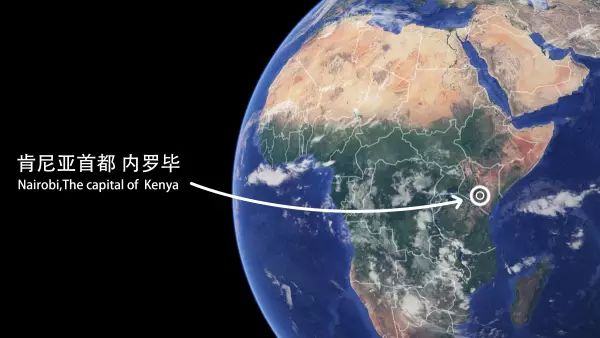

在飞往肯尼亚首都内罗毕的航班上,那个法国工人的病情迅速恶化。他的整个头部变成了青黑色,嘴唇上沾满了红色粘液,同时他还难以自抑的狂呕,似乎要把晕机袋吐穿一样,吐出的东西看起来像沥青,黑色,粘稠。这说明他体内正在发生着非常恐怖的事情。按照后来美国军方传染病专家的说法,这个法国工人的病情已经到了“极度扩张”的阶段。他体内的那玩意正试图把那个法国工人的血肉转换成它们自己,而这一点是通过液化它们的宿主来实现的。其症状就是患者全身性的大出血,几乎身上所有的孔洞都在飙血。在这个阶段,患者的肠子会因为失去供血而坏死成黑色,不过不用担心,大脑已经感觉不到什么疼痛了,因为大脑也已经开始液化,那些控制高级意识的脑部区域业已被摧毁。患者一生的过往和回忆,包括自己的名字,生日,家庭住址,爱人的情话,父母的模样等等都已经被抹去,当然一同被抹去的还有他的性格和理智,可以这么说,那个法国工人在人格上已经死了,只有脑干深处那些控制着生命最基础行为的区域还在支配着机舱里的那具“血尸”。一个恶魔正微笑地坐着那架航班,脚踏东非万里苍穹,直扑肯尼亚首都内罗毕。

且让我们把镜头重新转向内罗毕医院门诊楼,金属嘶鸣般的画外音森然响起。医院里一位名叫穆索凯的医生立即对那个倒在血泊之中的法国工人展开了抢救。医生扒开患者的眼皮,发现双眼已经被鲜血淹没了,扩散的瞳孔意味着严重的脑损伤。医生用自己没有防护的手指伸进患者的口腔,清理粘液和黑血以便插入喉镜。就在医生低头观察气管的位置时,那具“血尸”突然颤抖起来,喷呕出滚烫的黑血,医生的制服上,脸上,眼睛里被溅的到处都是。幽冥之中,时间静止了,一个浑身浴血的恶魔从患者的身体中悠然而出。它俯下身,妩媚地搂住穆索凯医生的脖子,张开它那血腥恶臭的烂嘴,和医生进行了一次深情的舌吻……

挂钟的秒针恢复了跳动,穆索凯医生并不知道刚才发生了什么,更不知道自己已经处于何等恐怖的险境之中,他满头大汗地抢救着他的患者,而有些玩意,已经开始在他的身体里繁殖起来。

中国有句古话叫“病来如山倒,病去如抽丝”,对于穆索凯医生来说,“病来如天塌”更恰当一些。没几天的功夫,高烧,内出血,剧烈的疼痛犹如海啸般汹涌而来,医生仿佛是在剧痛的海洋里沉浮翻滚。诡异的是,穆索凯医生的表情极为平静,看不出任何痛苦,因为他的脸已经不听使唤了,就像一层死皮耷拉在骨头上。穆索凯医生的同事立即给他进行了手术,发现他的肝脏由于不明原因肿胀起来,而且血液完全失去了凝结能力,明胶海绵都无法阻止他出血。最后在手术台上,穆索凯医生的鲜血竟然漫到了其他医生的胳膊肘。他的同事们惊恐之下怀疑穆索凯医生感染了一种罕见的病毒,于是提取了他的血清送到了南非国家病毒学研究所。没多久,南非方面的检测结果出来了:“马尔堡病毒。”

通常来说,生物安全实验室分为四个等级。第一级实验室里处理的病原体是那些对成年人几乎无法造成危害的“小清新”,比如枯草杆菌,大肠杆菌,水痘等。实验人员只要记得带上手套和面部防护即可,试验台是开放的,有的实验室甚至不会和大众隔离。

二级实验室处理的病原体对人员和环境具有潜在危险。这些病原体会对人类造成轻微疾病,不过它们也搞不出什么大麻烦。腮腺炎病毒,麻疹病毒就是典型的例子。二级实验室对公众隔绝,只有实验人员可以出入。

三级实验室处理的病原体会以气溶胶(飞沫)的形式扩散,并且以“吸入”的方式感染人体导致致命的疾病,这些疾病虽然在今天已经有治疗方法,但是仍然不能掉以轻心。曾经被731细菌部队用作生物武器的炭疽杆菌和之前搞得全世界人心惶惶的SARS冠状病毒就属于第三级。处理这些病原体需要在特制的通风柜里进行,而即使是经验丰富的专业实验人员也需要提前接受针对病原体的特种培训。

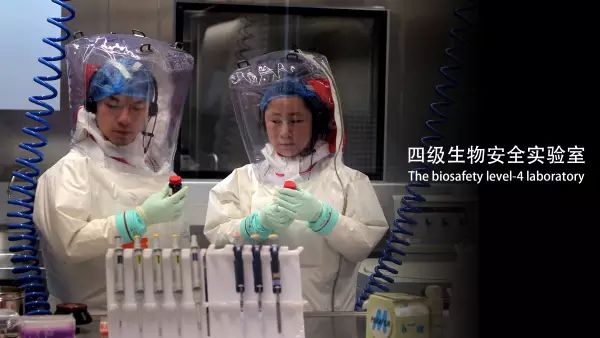

最高防护实验室被称为四级生物安全水平实验室。在迎击无形恶魔的战场上,四级实验室就是沙砾与弹片横飞的战壕。在这里,人类最精锐的微生物学家们与自然界最致命的恶魔贴身肉搏,咆哮厮杀。四级安全实验室里的病原体不仅极度致命,而且人类对它们所知甚少。它们往往会以飞沫为载体游离在空气中寻找宿主,一旦感染,没有任何治疗方式。四级实验室需要与附近区域内的其他建筑物完全隔离,并且在实验室内部启动空气负压设备,使得实验室的气压始终低于外界,严防病原体随着空气散逸到室外。实验人员全部都受过严格训练,并且穿戴全封闭防护服,这种防护服装有接口,由实验室独立的供氧系统向防护服内部输送空气,每个实验人员身后都会拉着一条长长的输气管,就好像在深海作业一样。这么繁琐的设计就是为了确保实验人员和病原体绝对隔离。在离开实验室的时候,实验人员会被化学药品和紫外线的反复消毒,确保将防护服上所有可能存在的病原体轰杀至渣,因为四级生物安全实验室哪怕发生了一丁点泄露,都有可能造成不可挽回的生态浩劫(下图为建成于武汉的中国第一间四级生物安全实验室)。

马尔堡病毒就属于需要在四级生物实验室里处理的极度危险病原体。这种病毒属于丝状病毒科下的一个属,尽管它的源头在非洲,但是人们依然按照病毒命名的惯例,用它在1967年第一次爆发的地区地名“德国马尔堡”作为它的名字。这篇文章的读者们除了专业人士以外,通常不会明白“丝状病毒”这四个字是多么恐怖的一种存在。按照美国微生物学家的话说,当他们在显微镜下看到丝状病毒的时候,尿都被吓出来了。这是因为能把人液化的马尔堡病毒仅仅是丝状病毒科下三个属中的一个,甚至还算是比较温和的一个。1976年,在扎伊尔(今刚果民主共和国)境内的埃博拉河流域,另外一个丝状恶魔浑身浴血,破茧而出,它那张狰狞凄绝的脸终于让人类回想起一度被丝状病毒所支配的恐惧,以及那份被玩弄于鼓掌之中的屈辱……

1976年7月6日,苏丹南部,一个名叫YuG的男人七窍流血地死在了自家的吊床上,他是这个世界上第一个确诊死于埃博拉病毒的人。他死后,尸体被抬到草丛中,埋在乱石之下。后来无数欧美的记者,医生,病毒学家,都特意前来凭吊。那些人类精英们站在杂草中那座浅浅的小坟前,思考生命的本质,人类的命运等一系列浩大的哲学问题。

YuG死后没多久,他生前接触过的一些同事开始浑身流血,其中一个人很快血崩而死。要命的是,这个人生性多情,有好几个情人。埃博拉病毒埋身在粘稠的精液中,迅速占据一个个新的宿主。而新的宿主又会成为下一个核心向四周辐射病毒。就这样,埃博拉以雷霆万钧之势迅速扫荡了苏丹南部。按照常理来说,医疗卫生机构应该是阻隔传染病的屏障,可是当地小小的镇医院想要挡住血魔埃博拉的入侵,就好像试图用一张餐巾纸挡住反坦克炮,那个镇医院在血魔的攻势之下顷刻间灰飞烟灭。埃博拉通过被污染的针头四处传播,在病房里以排为单位(住院时左右两排)残忍地虐杀患者和医护人员。马尔堡病毒可以把人杀死两次,人格上杀一次,肉体上再杀一次。埃博拉也行,仅仅把人类化作血泥已经不能满足血魔的恶趣味了,它要先慢慢地玩弄患者,侮辱他们,戏耍他们,夺走他们所有的尊严,再给他们一个痛苦万状的死。医生们发现,这种病会极大程度上地损伤脑组织,感染了埃博拉病毒的患者,精神错乱,人格解体,有的患者会像狂犬病病发一样狂暴不已。还有的患者甚至会脱光自己的衣服,光着屁股冲上大街,浑身淌血地在大街上徘徊游荡,犹如僵尸一样。眼看着病床上的患者们一个一个地化作血泥,幸存的医生们被吓疯了,扔下自己的患者和被感染的同事,不顾一切地逃进了雨林深处……

人们并不是非常清楚苏丹南部的那次疫情是如何消散的,或许是因为医生们临阵脱逃让血魔意兴阑珊,但更有可能是因为埃博拉操之过急,它杀人的速度太快了,没有给自己的扩散留下足够多的时间。总之病毒学家可以肯定,那个恶魔依然还在苏丹南部的热带雨林里,寄身于某个不知名的宿主体内循环复制着自己,直到机会合适的时候再度现身。

恐怖的是,在埃博拉家族中,埃博拉苏丹亚型并不是最致命的,仅仅两个月后,一种更致命的亚型出现在扎伊尔境内的埃博拉河流域。曾经有研究人员感慨过,埃博拉扎伊尔亚型仿佛是某种对人类怀有刻骨仇恨的超自然力量精心设计出来的,这种亚型的致死率达到了令人匪夷所思的90%。而且扎伊尔埃博拉神龙见首不见尾,一直到今天,病毒学家还没有追查到这种亚型的第一起人类感染病例。也就是说,这种病,不明不白,不清不楚地就那么凭空出现了,我们甚至连它是如何开始的都不知道。正如在恐怖片里鬼魂总是会在主角照镜子的时候现身,埃博拉也最喜欢在本该安全的医院里登场。在扎伊尔内陆的一间教会医院里,护士们正在准备给疟疾患者打针。扎伊尔埃博拉抓住了这次机会,通过未经严格消毒的针头以连锁闪电般的速度在医院里四处传播。血魔先是杀光了医院里所有打过针的患者,再飞扑向医院附近的55个村庄,把村民们一个个地虐杀。同时,医院里绝大多数护士也被血魔生吞活剥,那些年轻靓丽的姑娘们被化作一摊滩血泥,紧接着就是教会里的修女……那座小小的教会医院里,血魔的咆哮直冲云霄,散落在地的《圣经》被信徒们液化的内脏染成一片殷红……(此处拒绝配图。。)

埃博拉是一种泛噬性病毒,它会猛烈地攻击人体除骨骼肌和骨骼以外的所有组织。病毒会以极为恐怖的效率把人体转换成自己。血液会在病毒的作用下越来越粘稠并且附着在血管壁上阻塞血流。大脑,肺部,肝脏,肾脏,大小肠,都因为失去供血而崩溃。最糟糕的是,病毒攻击结缔组织的时候格外凶狠,它毫不留情地吞噬支撑人体的胶原蛋白,以此实现对人体的液化。随着血崩的加剧,连人的唾腺都会出血,患者甚至可能会就着满嘴的鲜血不小心咽下自己烂掉的舌头,据说舌头表皮脱落时的疼痛就好像用舌头舔电熨斗。血块和坏死的组织堵死了肾脏,尿会倒灌回循环系统。男人的睾丸会肿胀成紫青色,乳头也会开始流血。接下来,最精妙的一个环节来了,扎伊尔埃博拉病毒会在非常恰当的时机摧毁人的大脑,患者在死前会爆发严重痉挛,流着血泪的双眼翻白,双手和双脚疯狂地挥打,这么做会使得患者将含有高浓度病毒的体液甩的到处都是,加大感染其他宿主的概率。有一位修女死后,她的病房里,地板上,墙上,家具上,全部都被甩满了森森血迹。被扎伊尔埃博拉感染的宿主,会一直被高烧煎熬,当患者死后,尸体会迅速化为血泥,对于可怜的患者而言,留下一具全尸都是往往都是奢求。埃博拉对人体的摧残会给目击这一过程的人造成永久性的精神刺激。有些赴非洲支援的医生被地狱般的惨状吓得精神崩溃转身逃跑,他们大哭着狂奔进来时乘坐的飞机里,无论如何都不愿再离开机舱。美国还曾经有一位微生物学家,常年在野外进行考察,致力于追踪自然界中的致命病毒。这个美国学者是个大大咧咧无所畏惧的人,在野外他会拿锅煮食蛇和癞蛤蟆,逮住豚鼠就先闷死,然后开膛破肚烤食内脏,见到白蚁就一把抓起来放进嘴里像吃坚果一样大嚼,甚至一些土著人用口水发酵的香蕉酒他也毫不介意,拎起来就喝。可就这么心大的一个人,仅仅是因为看到实验室拍摄到的埃博拉病毒照片,就被吓得呆傻在原地。因为他作为微生物学家,太清楚埃博拉是个什么概念了。

埃博拉病毒尤为可怕诡异的一点在于它“非生非死,脚踏阴阳两界。”在包膜和蛋白质构成的微小囊状物里,埃博拉病毒仅仅有一条RNA链,这种分子被认为是最古老最原始的生命编码机制,其历史甚至可以追溯到地球历史的早期。因此,有些生物学家认为应该把埃博拉病毒视作“生物”,但是还有的学者持相反观点,他们表示,严格来说,埃博拉并没有“活着”,不能算“生物”,因为当病毒处于细胞结构之外的时候,什么事都不会发生,它们是静止的,没有生命的,甚至可以结成晶体。但是当它们被吸附进细胞结构里之后,它们会立即获得“生命”,并且直接把宿主细胞当作复制自己的原料,然后将其粉碎。这些特质使得埃博拉病毒处于生命和非生命之间的一个灰色地带,是埃博拉最难对付的原因之一,因为你很难“杀死”没有生命的它,但是它却可以轻易地杀死有生命的你。

通常来说,一种病毒不会杀死自己的自然宿主。上个世纪七十年代,血魔埃博拉第一次降临人间时科学家就断定,埃博拉病是一种人畜共患传染病,在热带雨林的深处,一定存在着某种动物携带埃博拉病毒但是不会发病,它们是埃博拉病毒的源头。直到几十年后的2005年,人类付出了无量鲜血的代价之后,科学家们才在几种非洲果蝠的体内发现了埃博拉病毒的RNA及抗体。虽然人们看到了一线曙光,但是我们在果蝠体内只发现了埃博拉五种亚型中的两种(扎伊尔亚型,莱斯顿亚型)。另外三种亚型(苏丹亚型,塔伊森林亚型,本迪布焦亚型)的源头在哪里我们仍然不甚明了。可以说,那线曙光仅仅照亮了魔鬼的小半张脸,另外半张鬼脸依然隐匿在黑暗之中,伴随着凄凉惨绝的哭声,吐纳着如烟似雾的亡魂。

2013年底,西非。埃博拉再一次喋血万里,呼啸而来。血魔一个响指,西非三国(利比里亚,塞拉利昂,几内亚)顷刻间卷起漫天的血海,堆起入云的尸山。这是埃博拉疫情自1976年首次出现以来,规模最大,致命性最强,传播面积最广的一次爆发,被视为现代社会最严重的一次公共卫生安全危机。要命的是,每天全世界有无数架飞机往来于西非和世界各国之间,理论上,来自热带雨林深处的致命病毒可以在24小时之内抵达地球上的任何城市。而且即使最顶尖的微生物学家也很难预判病毒的变异方向,如果任其发展,一旦埃博拉变异出可以在自然状态下通过空气传播的特质,那么不仅西非人民将面临灭顶之灾,全人类都将遭逢空前浩劫(事实上,埃博拉莱斯顿亚型就已经可以在室内通过飞沫在猴子之间传播了)。人们会融化在卢浮宫的展厅里,融化在唐宁街的转角边,融化在纽约大都会的观景台,融化在故宫博物院的太和殿,融化在东京国际机场的卫生间,融化在香港金融中心的转门里……总之,用埃博拉病毒的发现者卡尔·约翰逊的话说,“这种病毒有能力按比例减少全球人口,也许30%,也许90%......”

2014年9月中旬,距离核心疫区一万两千五百公里之遥的一间医院里,雪片般的请战书堆满了院领导的办公桌。

“这是我去西非疫区的请战书,请组织批准!”

“你对这次援助行动的危险性有心理准备吗?”

“老子要他妈把恶魔的母巢夷为平地!!!”

……

2014年11月上旬的一天,塞拉利昂首都佛里敦,阳光刺眼而肃杀。一只苍蝇落在一个人的眼球上,猥琐地搓动着自己毛茸茸的前爪。那只流着血泪的眼睛并没有对苍蝇的骚扰做出任何回应,因为眼睛的主人已经成为了蛆虫滋生的肉床。无数具这样的尸体散发着恶臭,铺满了佛里敦的大街。热气蒸腾之下,只见血魔埃博拉从一具女尸中炸裂而起,不同的是,这次血魔或许是因为在西非三国收割了太多的人命,利爪较之以往要更长更利。血魔低头看向脚边,一个小女孩正虚弱地躺在地上抽泣,她的母亲刚刚死于埃博拉,她的父亲也已杳无音讯,只有小女孩用着自己生命中的最后一丝力气,含泪看着这个倾斜而血红的世界。对于这种送上门来的点心,血魔从不矜持,它一把揪起小女孩的头发送到嘴边,滑腻的血舌如蜈蚣般钻出,放肆地舔起女孩的脸。就在女孩颤抖的哭声就要息止之际,一只大手突然从背后按住了血魔的肩膀。血魔一愣,转过头,只见一只巨掌挂着风声呼啸而来,正平削在它的下巴上。街道上传来钢鞭空挥时的炸响,受惊的鸟儿凄鸣着飞向天际。血魔数不清自己在空中转了几圈,最后才像垃圾桶一样滚倒在地。它捂滚烫的脸拧身一跃,跳将起来,回身看去,只见一人带着口罩手套,身穿白色防护服站在一片光明里。那个人把瑟瑟发抖的小女孩挡在身后,阳光反射在他的护目镜上,看不清他的脸。血魔呲出又小又尖的黑牙,露出挑衅的神情,仿佛在问:“来者何人?”那人似乎也看懂了血魔的意思,他在胸前把拳头捏的咔咔直响,朗声道:“中国人民解放军。”

2014年9月14日,北京302医院接到中国人民解放军总后勤部下达的命令,组建援助非洲医疗队,远征佛里敦。医院迅速集结人员物资,万里奔袭,直扑疫区。不得不说,在人类文明迎战埃博拉的战斗中,中国共产党再次爆发出了令人瞠目结舌的组织动员能力。从总后勤部的一纸命令放在院领导的办公桌上开始掐表计时,到12554公里之外的佛里敦,一个连自来水都无法正常供给的城市中凭空出现一座可以抗击“四级生物危害病原体”的传染病医院,仅仅用了10天的时间。塞拉利昂拥有600万人口,但是全国注册医生只有区区136人,整个首都的救护车加起来只有6辆,还没有北京的一家普通医院多。在迎战埃博拉的援助行动中,中方连续空降了无以计数的援助物资和1200多名医护人员,对当地人员完成了12000多人次的公共卫生培训。中国共产党凭着自己强横的组织动员能力,几乎在西非直接空降了整个国家的公共卫生系统。

中国人民解放军的身法之快让血魔暗吃一惊,埃博拉一向对自己的速度颇有自信,可是这次竟然在身法上先吃一亏,这让它恼羞成怒,甩出镰刀般的血爪,平贴着地面飞扑而来。“咔嚓”一声,那是膝盖顶碎面骨的声音。解放军腾空一膝盖正迎在血魔的脸上,黑血“噗”地喷满路旁的矮窗,埃博拉像个门板一样轰然倒地。

为了应对这次疫情,302医院的专家们特意为埃博拉准备了10倍浓度的含氯消毒液。再顽强的病原体碰上这玩意也只有灰飞烟灭的份。在传染病医院里,医生们一丝不苟地用消毒液围堵歼灭着病原体,绝不给恶魔任何可乘之机。

一击得手,百击追至,解放军战士就像开球门球一样爆踢倒地血魔的脸。埃博拉尖叫着挥起利爪反击,战士双手一拧,“咯嘣”一声,血魔断裂的臂骨从皮里插了出来,它的嗓子眼里炸出撕心裂肺的惨叫。

医疗队的医生们特意设置了疫区焚化炉,所有可能被埃博拉病毒污染的医疗垃圾全部被集中焚毁。900多度的高温足以让一米以外的防护面罩扭曲变形,但是执勤医生们依然穿着密不透气的防护服,顶着西非35度的高温,将医疗垃圾推入焚化炉,就好像把恶魔推入烈火熊熊的地狱一般。

血魔气喘吁吁地站起来,怒目圆睁,深吸一口气,发出血洗修道院时的冲天怒号。只听“嗝”的一声,怒号戛然而止。解放军战士一记反手刀横贯进血魔的脖子里,紧接着中段鞭腿就像炮弹一样炸响在血魔的软腹,路旁的窗户框上被应声震起一层浮土。血魔又以刚才同样的方式平贴着地面飞了回去,在地上搓起漫天的沙尘。

这次中国人民解放军赴非医疗援助团,不仅在中方的医院中收治了最多的患者,还对当地连口罩都不会戴手都不会洗的医护团队进行了全面培训。这使得在与血魔搏斗的过程中,当地的民众可以自发地组织起来保护自己,为西非当地国家建立了一支永驻的医疗卫生队伍。

血魔晃晃悠悠地站了起来,浑身止不住地哆嗦,它望向解放军的方向,只见越来越多的人,当地民众,各国救援组织,无国界医生纷纷出现在解放军战士的身旁,在小女孩前面形成了一栋伟岸的人墙。

败局已定,血魔埃博拉沉吟一声,缓缓后退,一瘸一拐地消失在一片阴影里……

风拂动树枝,在街道上洒下一片林荫,解放军战士蹲下身,默默地把小女孩抱在怀里,几个月来,西非的阳光第一次让人感到的不是酷烈,而是温暖。

这次中国人民解放军援非医疗队的行动取得了压倒性的胜利。医护人员在临时搭建的医院里,与埃博拉短兵相接贴身肉搏。最终实现了中塞双方医护人员零感染,留观患者之间零感染的完胜战绩。密不透风的闪避和格挡,没有让疯狂的血魔抓住一丝破绽。力沉千钧的的进攻和突破,让原本无敌的埃博拉溃不成军。

但不得不承认的一点是,血魔埃博拉并没有被彻底消灭,它只是回到了热带雨林的深处,伺机反扑,一雪前耻。但是无论何时,在遥远的东亚,都会有一股力量面向非洲守望。只要血魔再敢肆虐人间,那股力量就会光芒万丈,凌空而来,那只大手也会再度从身后按住血魔的肩膀。

“中非是患难与共,风雨同舟的好兄弟、好朋友、好伙伴。中国政府和人民不会忘记,每当中国人民遇到困难时,非洲人民都会及时伸出援手,给予支持和帮助。”

——国家主席习近平

向中国人民解放军援非医疗队全体指战员,以及奋战在抗击埃博拉第一线的各国医护人员和研究人员致以崇高敬意。

你们,是人类的守望者。

来源:知乎

编辑:Lixy

近期热门文章Top10

↓ 点击标题即可查看 ↓

1. 无数学不人生——原来数学讲的是满满的人生啊!

2. 二十个令程序员泪流满面的瞬间

3. 热烈祝贺赵忠贤院士荣获2016年度国家最高科技奖

4. 开年革命性发现:金属氢!百年理论终于完成向现实的华丽转身

5. 这个游戏没有玩家,为何在学术圈火了半个世纪?

6. 终于明白“女人如水”的含义 | 线上科学日

7. 物理界的华山论剑,一次会议聚集了地球三分之一的智慧

8. 这些大科学家的logo,你见过吗?

9. 人类为什么要为难自己搞出个闰年?

10. 一言不合折只鸡! | 线上科学日

点此查看以往全部热门文章