文

|

凯风

与往年的热火朝天相比,

今年“双十一”

已悄然发生变化。

你是不是也一样,购物车没添多少东西,各大公号推送的“什么值得买”勾不起兴趣,想出手的东西先涨价再打折,要享受几十元的优惠还得领一堆券。

对了,还有史上最复杂的双十一优惠规则,没奥数功底都不敢应战。

虽然促销广告仍旧挂满大街小巷,网络上充斥着消费狂欢的广告,但第

9

个“双十一”确实变味了。

变的不止是价格,还有一些新现象值得反思——

我们的消费狂欢是否到了转折点?

双

11

热度是否下降,感觉是一回事,最终还是需要数据说话。

2009年是双十一的开幕之年,那一年,原本男默女泪的“光棍节”头一次被购物狂欢抢了风头。不过,直到

2013

年,摁耐不住的“买买买”欲望之火才第一次集中大爆发。

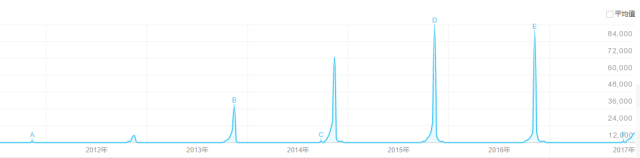

这种场景,我们从历年的搜索指数就可见一斑:

每一年,大佬们都带着“和你一起冲”的神秘微笑,引领大家刷爆第

1

分钟、第

10

分钟、第

100

分钟的交易量

。

然而,

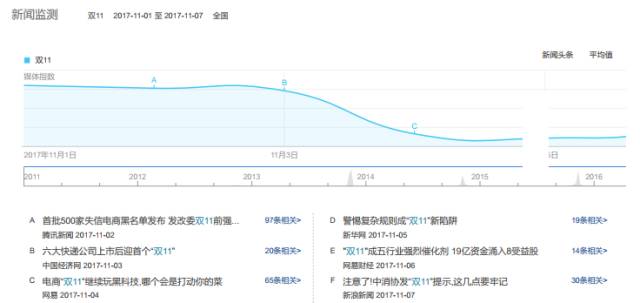

如果留意搜索指数,不难发现,

2016

年的热度相比2015年,已经开始出现下滑趋势。

时间进入

2017

年

11

月,热度下滑更加严重。

从

11

月最初一周的搜索指数来看,双

11

的搜索热度,对比去年同期整体下降了

11%

,在移动端对比去年下降了5%。

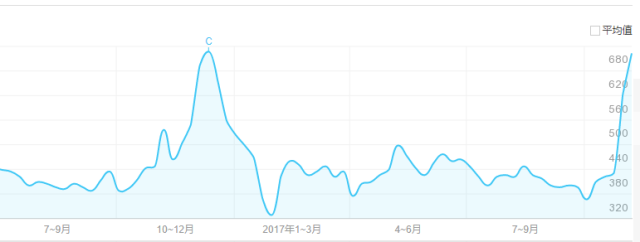

搜索栏里,“打折”这一词条,所受的关注却有增无减。

与去年同期相比,“打折”最近关注指数呈现直线上升态势,这背后正是“优惠规则复杂堪比奥数”与“先涨价后打折”泛滥的大背景。

同时,舆情关注的焦点同样发生变化,

“消费陷阱”、“监管提醒”取代了以前的“买买买”。

当大家的关注点开始转移,“双十一”开始产生信任危机。

今年的双11,预售、定金膨胀金、各类满减红包、直降红包、返现券、保价卷等名目层出不穷,看得人眼花缭乱。

为何今年有如此复杂的打折规则?

难道电商们不懂买买买就图一个爽快吗?你给我券,我给你钱,成交!如果优惠不再,或者变得懒得触碰,那么双

11

式的消费狂欢也就离尽头不远。

电商不是不懂,而是太懂。

从商家的角度看,前些年,最多人声讨的就是被“双十一”裹挟被迫打折,赚得吆喝赚不到买卖。然而大势之下,无论愿不愿意,在“双十一”刷量都成为必不可少的选择。

怎么办,那就搞“价格歧视”呗。

所谓“价格歧视”

,说白了就是针对不同的人采取不同的定价模式。真正有兴趣买买买的,愿意付出时间精力去研究优惠券;那些跟风的、对价格不敏感的,直接下单撞到了原价甚至涨价。通过这种相对差异化的定价,尽最大可能榨干“消费者剩余”。

复杂的打折机制,起的就是这个作用。规则越复杂,商家越能浑水摸鱼。另一方面,遏制部分需求,反而能避免损失。

同时,所有商家都明白,一时的消费狂欢,虽然能带来巨额的成交量,但狂欢之后必然回归平淡。更何况,那些在“双十一”期间一口气屯一年卫生纸的人,被过度满足后,全年都不会再有买纸巾的需求。对于很多商家来说,这种消费狂欢并不会带来多少实质性的增益。

所以,双

11

表面上看起来是一场全民大狂欢,实际上“各怀鬼胎”。消费者有消费者的诉求,电商有电商的诉求,平台有平台的诉求……如今,这三种诉求,越来越难以弥合在一起,优惠规则复杂化就是这种裂痕的一大体现。

比优惠规则越来越复杂化更致命的是,双11消费狂欢的负面正在受到越来越多的关注,随之而来的监管层层的施压。

人们都还记得,在双

11

初期,互联网电商大狂欢,给整个市场带来的震撼。

然而,时过境迁,在享受过一轮一轮的廉价倾销之后,双11的负面问题愈发突出。这从最新的舆情关注就可以看出:与以往聚焦于买买买的背景不同,消费陷阱、监管施压成了主流。

这其中,最为人所关注的莫过于

先涨价后打折

这一问题。

原本

100

元的商品,价格提高到

200

元,再打

5

折,名其曰大让利,但实际价格一点都没变化。这种先涨价后打折的误导性消费模式,并非孤例。

根据中消协发布的

2016

年“双

11

”网购商品价格体验式调查报告:

在跟踪的

533

款商品中,仅有

27.8%

的商品在“双

11

”当天为最低价,超过七成的商品不是最低价或者与最低价持平。

其实,先涨价后打折现象在传统百货时代屡见不鲜,只是网络时代同时也是大数据时代,对价格进行全面追踪并非难事,是否先涨价后打折、宣传是否与事实相符,其实是一目了然的。这也是舆情开始拷问平台责任与监管责任的大背景所在。

在虚假折扣之后,更为关注的是商品质量问题。

当然,商品质量良莠不齐,不独网购,线下商品质量问题同样普遍存在,这种现象只不过因为网购的繁荣而有所放大,所以板子打在网购身上并不太公平。

与明眼可见的质量问题相比,一种隐蔽的促销潜规则正在遍及开来:

电商特供。

名其曰“特供”,实际上促销产品与线下产品不在同一个质量层级上,线上与线下在产品线上的差异,让双

11

变成了廉价品的倾销站,这显然是追逐品牌的网购人士始料未及的。

至于

刷单炒信

的普遍存在,更让电商大数据成了摆设。监管层面的高压,足以说明这一问题的严峻:就在双

11

前夕,刚获审议通过的反不正当竞争法修订案,明确刷单、炒信构成不正当竞争,最高可处

200

万元罚款,吊销营业执照。

与此同时,面对网购狂欢存在的负面问题,监管呈现集中且高压的态势。从工商部门到消协,从质量问题到价格部门,无不对虚假折扣、货不对板、刷单炒信、商品质量等问题进行集中式提醒。

这一切足以说明,事情的确已经走到相反的一面。

两年前,就有人预测双

11

即将迎来“最后一战”,理由是,没有共赢基础的价格战终究难以持续。

这个预言早了两年,当时为电商人士所不屑。然而,时间进入

2017

年,越来越多的迹象开始支撑这一判断。

缺乏共赢基础、价格战让参与各方都异常疲惫是其一;

虚假折扣频出、刷单炒信不绝、商品质量难以保障所带来的公共危机是其二;

购物狂欢制造的潮汐式消费,让生产秩序陷入混乱是其三;

线上消费的红利即将耗尽,高增长时代一去不复返是其四。

第四点是最关键。

经过十多年的发展,我国移动互联网的渗透率已基本接近顶点,移动互联网的红利时代即将结束。数据显示,

2016

年我国手机网络购物用户规模达到

4.41

亿,同比增长

29.7%

,而上一年的数据还是

44.1%

,再早一年则是

63.8%

。

与此同时,线上消费的高增长时代也一去不复返,过去动辄

100%

的年均增长率已经成为明日黄花,网购消费正在迎来一个新的时代。

另一方面,消费升级时代到来。消费者对商品的追求不再只是价廉,物美开始成为重要的考量因素,这就决定以低价倾销为特色的双

11

,未来的发展空间势必不断收缩。

事实上,参与者也意识到这一点。

5

年前,大佬们还在为“十年后电商份额能否过半”而豪赌一个亿;这两年,“新零售”的概念已经取电商而代之,线下市场重获关注,电商们在寻求新的增长点。

虽然今年双11的销售额仍旧能创新高,但每一个高点,都意味着前路上更大的艰阻。狂欢已到尽头,离落幕还有多远?

-END-

原创作品,

转载请后台联系,违者必究。