跨越时间的界限,城市的历史能为年轻人提供更多归属感。

前段时间,在对几家网红打卡地连连撇嘴后,我和朋友决心绘制一套属于自己的城市地图,包括哪些博物馆值得一去,哪家书店选书最有眼光,哪里的评书讲得最好……作为美食、咖啡、文学等领域的冒牌批评家,我发现:独自身处北京的自己,正在完成一个将陌生城市逐渐内化的历程。

从万千城市中的一座,到实实在在的“我城”,文化对年轻人与城市的互动起着不可忽视的联结作用。在中国,城市更新与青年成长有着惊人的契合之处:他(它)们都处于生命的正在进行时,都是蓬勃、开放而又向上的。他(它)们彼此付出,相互成就。尽管城市有着惊人的成长速度,但人与城市的互动并非全然没有记忆,从中积淀下来的便是城市文化。

一座城市丰厚的文化资源,是它给予年轻人的一份厚礼。

这几年,在工作之余,我逐渐对茶道、瓷器和咖啡文化产生了兴趣。随着兴趣的麦芽慢慢发酵,我意识到,原来可以从一座城市中汲取如此之多:图书馆里的资料,几乎可以满足自己的一切好奇;博物馆里的瓷器精美绝伦,随着时间流变渐次排开;萍水相逢的茶具店主,会主动科普釉上彩和釉下彩的区别,解释斗彩为何难得;咖啡店老板愿意花上50分钟与你讨论研磨度的差异,分析不同品类的风味差异……

与冷冰冰的物质生活相比,文化的养分更容易让人产生情感依恋。年轻人与城市脱离了程式化的关系,将精神生活嵌入城市的各个角落时,才让陌生的城市真正成为“我城”。

一些朋友离开居住几年的城市往往会说,他们最念念不忘的,并不是每日打卡的工作,而是尚未看完的演出,是没有听够的文化讲座,是还想再去一次的话剧小组。同样地,城市中的文化社区,也能让年轻人在面对陌生环境时,不再手足无措。城市归属感能具象化为人际关系的粘合。聪明的城市,能够创造出开放的公共空间,让年轻人消除与陌生城市的疏离感,得以坦诚、开放地交流。

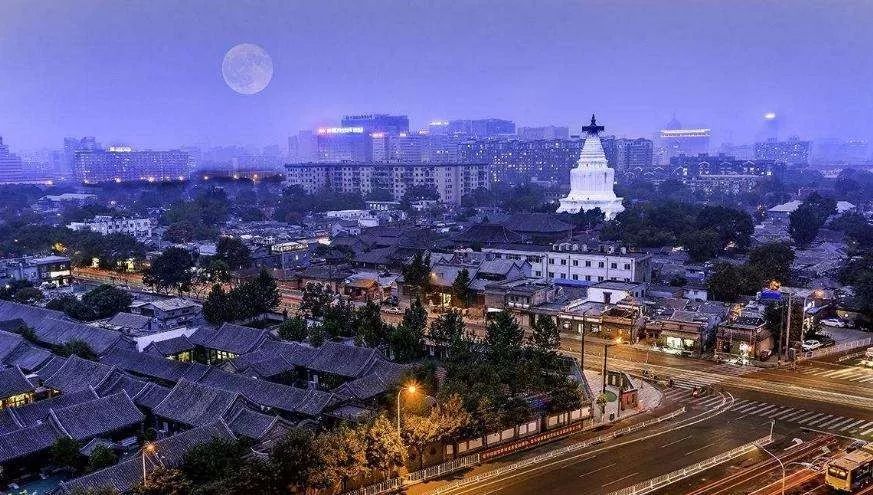

这几年,不少城市都在搭建各种主题的文化社区和特色市场。前段时间,我和朋友在北京白塔寺附近闲逛时,就感受到了浓浓的人情味与社区意识。这个地方有着自己的“白塔会客厅”,门口的小黑板上写着“纳时文笔社聚会”“安于仪食社聚会”“京剧票友会”“春晖缝补社”等日程安排。社区还会收集展出胡同里的老物件,供街坊邻居和游客参观。后来我们才知道,这些努力都缘起于白塔寺再生计划,通过建立社区共享空间,人们传承和更新着社区文化,也打破着人与人之间的隔膜感,让居住地不再只是容身之所。

跨越时间的界限,城市的历史能为年轻人提供更多归属感。卡尔维诺曾说:城市会把它的过去像手纹一样藏起来,轻易不示人。只有熟悉一座城市的过往流变,才能谈得上真正的欣赏与归属。一位朋友说,当他终于搞明白上海主要道路的命名原由,了解了城市功能分区的嬗变,能够将它的历史如数家珍地向他人介绍时,他才真正打破了对这座城市的隔膜。伟大的城市都拥有属于自己的作家,人们在了解、描绘、刻画一座城市的同时,也在完成将它“私人化”的过程。

物质越发达,人们对于精神生活的需求就越紧迫。

在城市化进程不断推进的当下,什么才是年轻人对一座城市的文化归属感呢?套用马尔克斯的经典表述:多年以后,也许我已身处另一座城市。可是,每当回忆起那个生活多年之地,还是能想起萍水相逢之人带我见识瓷器之美的那个遥远的下午。

唯有此时,那座城市才堪称“我城”。