◎作者 | 孙骁骥

◎来源 | 骥观天下(jiguantx)已获授权

中产财富缩水,全球皆然。最近,新加坡的一份主流报纸发表了关于全球中产阶层向低收入群体滑落的文章。文章指出:

从1950年代开始,欧美国家的经济神速发展,国民收入增加,社会上出现了大量的中产阶层族群。但2008年的金融海啸过后,欧美国家的经济满目疮痍,许多工作岗位流失。如今,这些经济体还没有全面复苏,中产阶层的族群,流向低收入阶层有增加的趋势。

这些年,类似于这篇文章的观点我们已读到很多。中产阶层向下滑落仿佛已是一个全球的趋势。不过,也有不少研究报告指出,中产阶层的数量在近20年来得到了极大的增长。

这两方面的事实形成了一种矛盾:

首先,中产在变穷;同时,中产也在增多。把两者合起来,是不是也可以用一个简化的方式表达:穷人在变多。

关于这个问题,还是用数据来说明比较具体。

首先我们来看

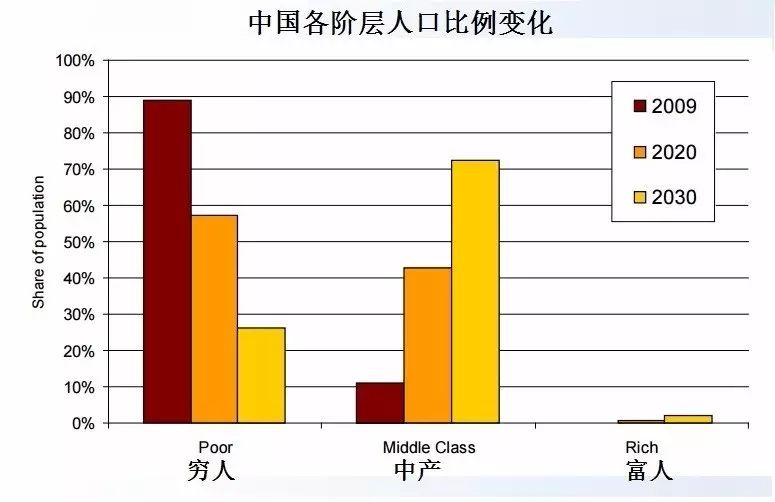

富人、穷人和中产这三种人的比例变化。

根据瑞士信贷集团(Credit Suisse)发表最新的《全球财富报告》,全世界一半的财富只集中在1%的人口手中。而乐施会(Oxfam)之前的调研报告就曾提出警告,未来世界最有钱的1%人口资产,可能会超过其余99%人的总资产。

实际上,无论社会阶层如何流动,最顶级的富豪人数并不会有太大变化。阶层流动变化较多的,只是社会的中下阶层。

而关于中产阶层的情况,则会稍微复杂一点。

美国布鲁金斯学会的一份报告指出:过去半个世纪以来,全球经济的驱动引擎在于美国、欧洲的庞大中产人群。

中产收入的稳步增长带来了持续的消费能力,这使得跨国企业和公司得以不断推出新产品和服务,从而促进了全球化进程的加速,带来了今天的全球消费格局。

但是

在未来50年,世界经济的增长引擎却转移到新兴市场国家的中产人群。

其潜在的消费能力将带领环球的零售行业和产品服务的升级。

在这当中,中产人口规模增量最大的中国,无疑扮演者重要的角色。然而,这个收入阶层到底应该如何定义,是一个问题。

在美国,有人把年收入2.4万美元以上定义为中产。然而,这样子计算的方法,放到中国就显得不够客观。

因为各国平均收入水平非常不同。美国贫困线,很可能就比中国某些地区的中等收入还要高。

美国贫困线标准是:一个人生活,年收入低于11770美元(80533.871人民币),此标准其实已经高于相当一部分中国人的实际收入。但同时,美国主要城市的平均房价,却又比中国要低。

仅仅以中美为例,社会的劳动性收入与资产收入之间的比例失调,使得我们无法用同一个标准来定义何为中产。

如果按照国际通行的一种算法,

实际收入在社会中间收入的75%到125%区间的人,都算是中产。

这种按比例的计算方式似乎更合理一些。

世界银行出过一份研究报告,报告调查了发展中国家超过七百个家庭的收入,发现新增的中产阶层,其实主要是处于中产阶层中的低收入人群(社会中间收入的75%)。

换言之,所谓的中产阶层,处于贫困线与社会财富中位数之间的人数最多。然而,中产当中的富裕人群 ,即收入超过社会收入中位数 125%以上,但并未有达到富裕阶层收入门槛的这群人,人数增长极为缓慢 。

形象的来说,如果中产阶层像是一只水果,那么它的形状并不是圆形的橙子形状,而看上去更像一只梨。上头小底部大。

中产这一颗梨子的底部 ,不但吸收着那些刚刚脱离贫困线,收入开始接近中等水平的人,也在吸收着收入从中位数以上往下减少的人。

这两部分人越来越多,聚集到了“梨子”的底部,形成了数量庞大的低收入“名义中产”。但实际上,这群人的购买力和可投资资产都非常有限,可以说是夹在中产与贫困之间的“夹心人”。

中产阶层何以至此?在全球中产人数激增的今天,中产愈加“屌丝化”的现实,让我们不禁想问,中产的收入为何停滞不前,中产的财富到底被谁偷走了?

大部分的中产阶层,其长期的固定收入主要来自于薪资和个人投资。然而,就个人收入而言,

普通人从工作第一天到退休前一天计算,剔除掉通胀因素,收入增量其实并不明显。