这是我们改版后的第7篇文章

今晚,我们聊聊这首听过千百遍

却只想对一个人唱的《送别》

明晚,将是高考学子们的狂欢。

他们将迎来或许是人生中第一个轰轰烈烈的告别,与他们朝夕相处了三年的同学、老师告别,昂首走向人生的新篇章。

而每个人心中,都有那么一个特别珍贵的人,三年来一直陪伴自己拼杀在高考的战场。当高考结束,唯有这首《送别》,能对ta唱起。

朴树曾经说,

“如果《送别》的词是我写的,我当场死在那里都可以。”

林语堂评价他说,

“李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。”

张爱玲是何等高傲之才女,可她却说,“在弘一法师寺院围墙的外面,我是如此地谦卑”。

周恩来、鲁迅等人也对他评价至高。世人知道弘一法师,非因他在佛法上的成就,而是一曲《送别》。二十世纪,能被称为通才的人,除开李叔同无人能居其右。

李叔同

清朝光绪六年庚辰农历九月二十日,

即1880年10月23日,天津一富贾之家诞下一男婴,家人取名为李文涛,字叔同。

其父李筱楼,是自1865年中的头名进士。

当时人们把他与李鸿章、吴汝伦三人,并称为清朝三大才子。李筱楼后辞官经商,苦心经营后终成为津门第一大盐商。他为人慈悲心肠,心善礼佛,被天津人士称为李大善人。

李叔同七岁熟读《文选》,

自小学习四书五经《古文观止》等经典文献。年少便师从名师,篆刻、诗词、戏曲、样样在行无一不精。

小小年纪他一句

“人生犹如西山日,富贵终如瓦上霜”

,

语出惊人,乡人无不称奇。

李叔同幼年丧父,

便随母亲来到十里洋场——上海。李叔同母亲在丧夫后时常听戏,因此李叔同从少年时期就经常辗转于戏场。后来他因年少伶俐,又情窦初开,喜欢上一个叫杨翠喜的坤伶。

杨翠喜因家贫而被卖给乐师,

又因嗓子好而名噪一时,在天津福仙戏楼数一数二,称得上“角”。时值天津官员段芝贵溜须拍马,敏锐观察到庆亲王对这个伶子的喜爱,为她赎身并亲自送到庆亲王府上。

清末名妓 杨翠喜

自此李叔同郁郁寡欢,茶饭不思,

母亲及哥哥为他觅了俞氏,俞氏眉清目秀,知书达理,迫于家庭压力和自己孝顺的个性,李叔同无奈接受了这桩婚事。

从天津来到上海的李叔同年少才盛,

这以后,他东学西渐、中西融合,他的文章,名次屡屡为第一,上海人视其为才子。

李叔同进入到彼时上海最先进的学校、

上海交大前身南洋大学,并师从中国近代民族学研究的先驱,中华民国首任教育总长蔡元培先生。后来,李叔同成为名躁上海的天涯五友成员之一。

许幻园和李叔同、张小楼、蔡小香、袁希濂共称“天涯五友”

民国初期,许幻园等人处于社会改革的风口浪尖。

许幻园作为李叔同的挚友,家道日趋衰落直至破产。无奈,许幻园离沪赶京,匆忙之下竟无法好好道别。李叔同百感交集,便作得《送别》以表纪念。

长亭外古道边

芳草碧连天

晚风扶柳笛声残

夕阳山外山

天之涯地之角

知交半零落

一壶浊酒尽余欢

今宵别梦寒

——《送别》

李叔同的旷世奇才,

让他在诗词、书法、篆刻、绘画、戏曲等领域全面开花。他的书法作品被鲁迅称为“得之甚幸”,另开木刻版画之风潮,唱戏可上台并被称为角。

李叔同画作

区区二十岁,技惊海内,

可谓无数奇珍供世眼,一轮明月耀天心。

1905年3月,李叔同母亲王氏在上海染病去世。

王氏作为李叔同父亲的第五房姨太,

在天津就有“外丧不入门”的传统。因王氏逝于上海,按“传统”无法在天津的家中发丧。李叔同不服,亲自扶柩回天津老家。

他把母亲的灵柩,

毕恭毕敬地抬进了自己天津的家门。彼时他的哥哥不许,兄弟俩闹了一仗,后把亡母灵柩安放在李家大院接官厅正中央。

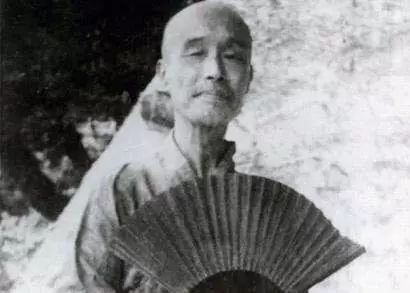

李叔同故居

李叔同专门登报发文声明将尽除一切繁文缛节,

别定新仪、不收礼金,可送挽联花圈,不需痛哭,穿新式黑色衣服送葬。李叔同在新式葬礼上弹奏钢琴曲,请儿童合唱团唱他写的哀歌寄托自己对母亲的哀思。

世人都说,李家公子又做了一件奇事。

叔同安置好母亲的灵柩后变独自返沪,

彼时于俞氏朝夕相处的婚姻生活正式落幕,而后他赴日本学西洋绘画。1907年,李叔同与自己的绘画模特——一位日本姑娘逐渐相爱,并于同年娶其为妻。