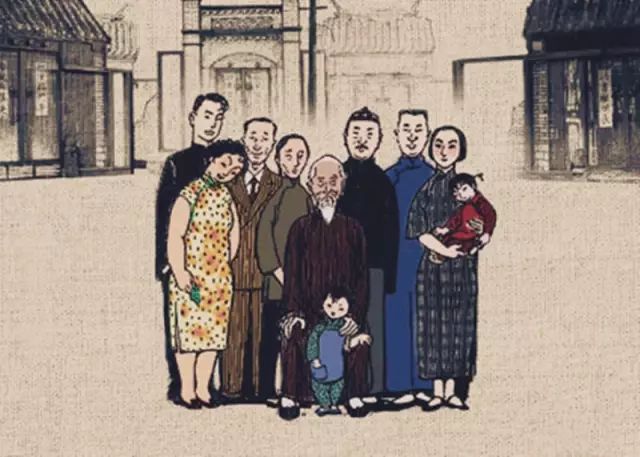

老舍与他的《四世同堂》

抗战文艺,谈何容易?

我今天跟大家讲老舍毕生之中他最看中、也是最长篇的一部小说:《四世同堂》。

在讲《四世同堂》的时候,我要把它放在一个很重要的背景来谈,那就是二次世界大战。

我们知道当年刚刚开始抗战的时候,中国的作家们、艺术家们、文化界人士、各行各业的都起来了,都想为国家做点事,都要共赴国难。

鼓舞士气,是当时的关键词。

所有的作家写书都是为了要鼓舞大家的士气,老舍也不例外。

那个时候他写了很多剧本,比如《张自忠》、《国家至上》……你听名字就知道一定是很爱国的作品,他还写了小说《火葬》。

可是这些抗战期间的作品以今天正常的文学标准看来,实在都不算是好作品,哪怕是老舍这样的大家、一代宗师,

他自己也都觉得当时写的东西,不太入流。

老舍事后说,“这种东西要是在战前,我就会把它扔进字纸篓里头了,但是现在没办法。我们身为作家,要投入抗战是很困难的,

抗战文艺,谈何容易?

”

其实这一点,我想是当时所有投入抗战的文艺家们的共同感受,只是老舍这个人特别坦白、很诚实地交代出来了。这些作家,他们没有军旅生活的历练,不懂得战争是怎么回事,你叫他们怎么去写打仗呢?像老舍,他懂的就是他的北京。

老舍也很快就发现,要投入抗战文艺不一定要狭隘地从自己不熟悉的军旅生涯或战场去入手,他完全可以从他熟悉的东西入手,比如北京。

刚好那时候他的夫人胡絜青从北京南下跟他会合,老舍了解到在敌军占领情况下的北京。于是他在颠沛流离的国难时刻,

开始着手写他毕生最长的这部重大作品——《四世同堂》。

在《四世同堂》里面,它展现出一个被日军占领底下的北京,是怎么再继续运转,北京人怎么继续去生活的。

老舍和夫人胡絜青在自家的小院

老舍先生,我就再也见不到你了吗?

老舍笔下的北京人虽然太容易妥协,太容易忍气吞声了,但那时候的人们还都是很有修养,很懂得生活的,很温文尔雅,很温良恭俭让。

我想起报告文学家李辉有一篇写老舍的文章,非常有意思,里面有这么一段话,他说,老舍要是活到了后来,见到八十年代开始的文明运动,教导大家要先从懂得说“您好”“谢谢”“对不起”来学文明的话,

老舍他会不会觉得很困惑,这怎么回事?

这过去这十几年来到底发生了什么事情呢?

当然我们知道,老舍看不到这一切,因为他早就死了。

1966年8月23号,那天下午他跟其他十几二十来个老作家、老艺术家,被革命小将揪到国子监“文庙”去,那是中国读书人千百年来的心目中的圣地。

革命小将们让这些老作家、老艺术家们,跪下,身上挂着牌子,就跟《四世同堂》里写的老头子天佑一样,挂着牌子要去游街。老舍他们跪在文庙的地上,时不时被挨打,挨骂,挨批。

然后在空地广场上面革命小将开始烧书,烧一些老戏服,很精细的戏服。他们要这些老人绕着这堆火跳一种舞。

我们今天的人大概都不晓得了,叫“牛鬼蛇神舞”。

那天老舍受到了莫大的侮辱,半夜又被揪去毒打一顿,打到凌晨为止。老舍真的就像《四世同堂》里的天佑一样,他也是一个心里头放不下的人。他一辈子何尝受过这样的气,这样的侮辱。

最重要是他不明白,

他已经紧紧地跟随革命方向的一切。

他晚年已经不再写他过去那些,让我们看了会笑的幽默小说,或是看了会流泪的像《四世同堂》这样的书了。

他写什么呢?老舍生前发表的最后一篇作品,是个快板书,叫做《陈各庄上养猪多》,

这就是这位传闻差点要拿诺贝尔文学奖的作家,他生前的遗作。

但是老舍跟天佑不一样,天佑还有家人,但老舍当时连家庭的温暖都已经得不到了。

于是到了8月24号上午,他出门到了水边,就到了太平湖边上,那个时候的太平湖边还能看到德胜门一段的城墙,那是一段他再熟悉不过的北京风景,看着这湖,看着这城,

他会不会想起,他许多小说里面的一些角色的结局?

他们走进水中自沉,结束这一生。

老舍也就投进了太平湖。

他死了之后,很长一段时间国内没有人敢公开悼念他,在全世界范围内,第一个写文章,

公开发表文章悼念他的是一个日本人,

叫水上勉。

事实上《四世同堂》这本书在日本是原原本本地被翻译出去保留下来。日本人很欢迎它,因为在这本书里面他们读到了自己都不知道的,过去在北京留下的残暴历史。

和老舍见过一面的水上勉,在文章里面写到:

难道老舍先生,我就再也见不到你了吗?

他再也见不到老舍了,老舍也再也见不到今天的北京了。

《一千零一夜》节目截图

如何做好一名主旋律作家

《四世同堂》在写出来之后有争论,非常有名的现代中国文学评论大家夏志清先生就认为,这部书比起老舍以前的作品,像《骆驼祥子》,

(这本书)其实是失败的。

很多人批评诟病《四世同堂》,因为小说里面的人物非常脸谱化,凡是好人都写得非常正面,凡是汉奸都写得非常混蛋。

真的是这样吗?

我们来看小说快要到结尾的一部分,写的是,小说中最主要的大家族祁家,他们的老三瑞全,一个抗战时的地下工作者,在抗战胜利后回家。

那男的,像个又细又高的黑铁塔 ,身子骨结实、硬棒,他没戴帽子,大兵似的的剃着光头,脸庞又黑又瘦,漆黑明亮的眼睛里闪着愉快的光泽。

他穿了一身小了两三号的学生股,上身长不及腰,裤子短的露出小腿,衣服虽说没个样子,又不合身,可他穿在身上,却先得很得体、朴素。他扬着头,硬棒的脸上透着笑……

转过影壁,老三就大声喊了起来,“妈”!

他的声音响亮,连金三爷都吓了一跳,瑞全原本没打算惊动人,可是不由自主地喊了起来,多年没叫过的这个字,一下子打他心眼里蹦出来了……

老三是中国青年的代表,象征着勇敢、强有力的新中国。

老三瑞全,

他的这个形象活脱脱的就是一个我党地下工作者的形象

:

衣服不怎么衬身,但是别有一番朴素的风味,理一个军人般的光头,有一种刚硬木讷的感觉,带着笑容,非常地健康。

先不论是否脸谱化,就是这样一个在我们今天看来如此正面,

甚至正面到了有些刻意的结尾,在当年还是有问题的。

《四世同堂》写的时间跨度很长,1941年还在战争时期老舍就开始写,等后来他到了纽约,已经是1949年了,才终于把《四世同堂》的第三部完成了。

整个全稿完成后,他用口述的办法跟一位英文译者合作,把《四世同堂》翻译成英文,但那个英文是有点节译的。接着他再把全稿带回到中国来。

1950年,《四世同堂》的第三部在当时上海的一个杂志上连载,但在那里结尾有很多东西不见了,包括我们刚才看到那个,非常“伟光正”的地下工作者瑞全的形象,这些人都没有了。

为什么会是这个样子呢,今天的人听起来大概会觉得不可思议,理由就在于,哪怕是老舍那么正面地、典型地去写了一个抗敌人物,

但在当时的政治气候来看,它还不够好。

第一,这个瑞全,他虽然代表地下工作者,代表进步、代表反抗、代表光明、代表希望。

可是小说里没有说明他是共产党。

他们的抗敌行动,比起我党领导的民族统一战线的抗战活动,不论是规模、效果、还是水平都相距甚远。

第二,

当时的文学趣味是讲农村,

因为大部分的好人、干革命的人都是农村而来的。而城市则代表了一种腐朽的、封建的、资产阶级趣味的东西,而整个《四世同堂》写的都是北京城里的老百姓在抗战期间的生活。

在1950年的时候,老舍已经意识到了这些。他避重就轻,干脆把结尾拿掉了,写了一个有点开放式的结尾。

在当时,不仅老舍,很多作家都要修改自己解放前的小说。不只这本刚刚出版的《四世同堂》,老舍把《骆驼祥子》的结尾也修改了。原来的结尾很灰暗、很悲剧,不符合当时的气氛。所以老舍给它改了一个光明的结尾。

但可惜的是,

他最后写完的这整个《四世同堂》的中文手稿,在十年“文革”之中没有了。

老舍他自从抗战开始,他就献身在一个很奇特的环境底下,作为一个作家,他很困苦,一个作家怎么能够投入抗战。抗战结束,建国了,

他又怎么样能够符合党和国家给定的的路线和主旋律?

田沁鑫版《四世同堂》话剧海报