EXTITUTE|批评·家|理论与历史碰撞/个例与议题交织

文|张猛/编者按|yy/责编|俄狄浦斯培养皿

1896年,大卫·考夫曼(David Kaufman)生于今属波兰的别拉斯托克小城。18岁时,考夫曼从俄国西部之地辗转彼得格勒求学,攻读神经理心学院。这位青年为褪去浓厚犹太印记,化名吉加·维尔托夫(Dziga Vertov)。四年后,维尔托夫进入莫斯科大学学习法律,也开始从事一份和所学并不相干的工作——新闻片的胶片登记与剪辑。这之后,打上“政治宣传”烙印的拍摄与制作工作成了维尔托夫一生的主线。无论是1918年的首部影片《革命纪念日》,还是那部众所周知的《持摄影机的人》(1929),“真实”原则作为不可触犯的信条,始终贯穿在维尔托夫的电影中。“真实”孕于对社会革命之现实的具身体验中。社会革命不仅意味着政治制度向前推演,还随之开启了知识分子、艺术家对社会生活的全新想象。维尔托夫拍摄创作新闻纪录片以切入周身世界。大到重大政治事件,小到肌肤肢体,城镇、乡村生活的“一切都被事无巨细地记录了下来”。20年代,维尔托夫曾如此说明“电影眼”(Kino-eye)的基础:“在对世界上各种关系进行共产主义解码的平台上,建立所有国家和地区无产阶级的视觉(电影眼)与听觉(广播耳)的阶级纽带...不寻找生活的替代品(戏剧演出、剧情电影等等),而是从工人及他们阶级敌人的生活中细心挑选、记录和组织(主要的或次要的)事实(fact)。”在维尔托夫看来,“真实”对抗着好莱坞式的虚伪叙事,后者如此拙劣地混合着各种“外来物质”,用捏造的情节、炫目的特技、悦人的音乐遮蔽了现实真实的运动节奏。叠加拼凑成试听杂烩制造着创作者与现实的障碍,同时也将观众与现实真实进一步隔绝开来。作者寻着维尔托夫一生的重要作品,剖解创作者在局势变幻下的微妙心理状态,并对维尔托夫执迷追求的“真实”拍摄手法、“真实”效果展开分析,抛出疑问。此文收录于张猛已出版的《镜子与迷宫——俄罗斯文化评论》一书,院外将全文分上下两期推送。

《关于列宁的三支歌》剧照|Три песни о Ленине|Dziga Vertov|1934

他总被认为是一个拍摄政治宣传片的导演。尽管也有不少人提出,他的作品远远超出了“政治”可以框定的范围。而他本人所理解的“宣传工作”则和我们都不一样——他把自己信仰的“共产主义”,看作是“人道主义”的近义词。当他架起摄影机,他满腔涌动着纯粹的热爱——对电影事业的爱,对人民的爱,以及对共产主义理想的爱。

其实他自己也很渴望能够被同样热爱。他曾经说,“我是个活人。对我来说,能够被爱是必不可少的。”只是,在他那个时代,他从自己的信仰里获得的“爱”的回馈,并不算太多。

1896年,维尔托夫刚刚出生时,社会主义思想还没有在别拉斯托克小城(今属波兰)形成蔚然之势,而他的名字也还只是普普通通的犹太名字“大卫”。和周围同龄的孩子相比,大卫显得平平无奇,除了有一点特殊的爱好:收集各种声音。无论是锯木厂的轰隆声,蒸汽机车的汽笛声,还是马蹄声、口哨声、钟声,甚至接吻的声音、房间里的谈话声、清脆的破碎声、树林里的沙沙声……他执拗地想把这些声音记录下来,把不悦耳的噪音变成某种有节奏的序列。

在小县城里做书商的父亲为后来成为著名导演、摄影师的三个儿子提供了优渥的生活条件,并早早地为他们做好了打算:去俄罗斯的大城市接受正统教育。为了在不时爆发的犹太人大屠杀中保护自己,入学后的大卫·考夫曼便拥有了一个俄罗斯人的名字:杰尼斯·阿尔卡季耶维奇·考夫曼。

不过这个名字也只是过渡。1914年,在他就读彼得格勒的神经心理学院的时候,他又为自己重新想了一个化名:吉加·维尔托夫,那是波兰语“陀螺”和俄语“旋转”的组合。当时俄国已经陷入风起云涌的革命风暴之中,维尔托夫在1918年离开彼得格勒,辗转到了莫斯科大学学习法律,但这个旋转的陀螺怎么可能在激荡的环境里专心研读古罗马的法律,不久他便选择了辍学。少年时代铁马冰河的念头又重新被唤醒了:十来岁的时候,他就尝试过创作关于墨西哥革命的惊险小说,并写作了十来首政治诗,嘲笑保守派政权。

革命是否选择了他,并不是一个可以明确回答的问题;但可以肯定的是,他主动选择了革命,并且在以后的岁月里义无反顾地拥抱了它。1918年,在中学好友的帮助下,他成了莫斯科电影委员会新闻纪录片部的办事员。二十二岁的他负责新闻片《电影周刊》的胶片登记和剪辑工作,并且在几个月后,利用这些素材和自己的拍摄,剪辑制作了电影处女作《革命纪念日》。

这是一部纪念革命胜利一周年的应时之作,面向的对象是广袤的苏联大地上每一处的人民。为了在最短的时间里完成四十份电影拷贝,在一周多的时间里,维尔托夫被革命的激情鼓舞,昼夜不停地工作。在这部后来遗失、2017年被最终找到并修复的影片里,1917至1918年间俄国发生的所有重大政治事件,如二月革命、临时政府的建立、十月革命的原况、布列斯特协约等等,都被囊括其中。

随后的几年,维尔托夫带着影片跟随苏联的宣传专列,到全国各地放映影片。也因为他的这部影片,许多偏远地区的人们第一次看到了列宁、托洛茨基、科伦斯基这些国家领袖的面孔。

《关于列宁的三支歌》剧照|Три песни о Ленине|Dziga Vertov|1934

《关于列宁的三支歌》剧照|Три песни о Ленине|Dziga Vertov|1934

他是一个好恶极其分明的人,对于自己认同的价值观念,他愿意投入过分的热情。校园里接受的唯物主义教育,以及他的工作内容和性质,所有背景经历都推着他朝着一条路越走越远,在那条路上,点缀着我们经常见到的一些词语,比如“科学”“真理”。1919年,他参与制作了一个短片《圣谢尔盖遗骨的曝光》。揭露宗教的“恶行”,宣传无神论的思想,这是那个时代最主流的观点,维尔托夫渴望做第一批“掘墓人”。在影像中,牧师在民众的强烈要求下,被迫打开装有圣谢尔盖遗骸的方舟——东正教认为它是不会腐烂的,而方舟里只有骨头和灰尘。维尔托夫和同行们在影片中插入大量的字幕,用来强化宗教欺骗性的一面。

纪录片的拍摄和制作并非总是顺风顺水,偶尔会有一些小插曲,让他从中汲取教训。就在他已经在组接和剪辑影片上小有成就的时候,有一天,他萌生了一点个人主义的念头,在一部电影的字幕中,嵌入了一个小小的“维尔托夫”,没想到招来严厉的批评。前辈们的话给他上了沉痛的一课:纪录片是不可能有导演的,统领拍摄的是现实。

这件事或许暗中启发了他此后的拍摄观念,立足于“真实”的拍摄,在他心里深深地扎下了根。1922年,维尔托夫成立了一个名为“电影眼”的小组,加入者有伊万·别利亚科夫、亚历山大·列姆别尔克、伊利亚·科帕林等等。不久,他那个从军队回来的弟弟米哈伊尔·考夫曼也加入了小组。同样在后期加入小组的,还有伊利扎维塔·斯维洛娃,吉加的第二任妻子和一生的战友。

从1922年到1924年,“电影眼”小组一共为《电影真理报》拍摄了二十二部讲述城市和农村日常生活的纪录短片。在米哈伊尔·考夫曼的回忆中,维尔托夫对小组的成员提出的要求是十分明确的:不允许他们在拍摄时做任何杜撰,真实,能够进入镜头的,只能是真实。一个电影镜头能够展示的东西是有限的,要想增加更多内容,必须让镜头像讲故事的人那样,将内在的故事娓娓道来。他开始在电影史上,史无前例地思索电影语言的特性,就像小时候思考声音的特性那样。这一切都导向了一点:“要学会直接记录下生活中的一切现象,同时不丢掉生活的真理。”

究竟什么样的镜头语言,才算是代表了生活的真实性呢?很早的时候,他就对那些虚假构造的故事充满了敌意。在他看来,追求讲述扣人心弦故事的好莱坞电影简直就像花瓶里的假花一样令人作呕,那些侦探电影、音乐剧、西部片,那些复杂的布景和特技将来都会消失,故事片会消失,而真实的内容比杜撰的剧情要有趣得多,吸引人得多。他甚至言之凿凿地宣称,将来世界上不会再有故事片,剩下的只有现实,摄影机、摄影师和剪辑师。

电影眼人感谢美国的冒险电影,那种装出来的乐天派影片,以及由美国平克顿式侦探故事改编的电影——感谢它们迅速切换的图像以及特写镜头。它们很好,但是杂乱无章,不是建立在精确研究运动的基础之上。它们比心理戏剧高一个台阶,但还是缺少根基。陈词滥调。对拷贝的拷贝。

我们宣布那些老影片、冒险电影、被改编的电影等等——统统都患上了麻风病。

不要靠近它们!

不要用眼睛去看它们!

它们危及生命!

会传染。

我们通过否定电影艺术的现在,来确认它的将来。

对于电影艺术生活来说,“电影”必须死亡。我们呼吁它赶快死亡。

在这篇1922年起草的类似于小组宣言的《我们》中,维尔托夫对故事性和影像之间的逻辑联系嗤之以鼻,毫不犹豫地站在了故事片的对立面。而为了实现他所追求的这种“真实”效果,他对心目中的理想电影提出了几条近乎变态的构想:开拍前不写提纲,制作时不设置字幕,不使用任何演员,他甚至不希望电影像惯常的默片一样,在放映时由台上的乐队提供伴奏。不,所有这些都是对“真实感”的破坏,他坚信,新闻纪录片不能根据文学家的剧本来指导生活。

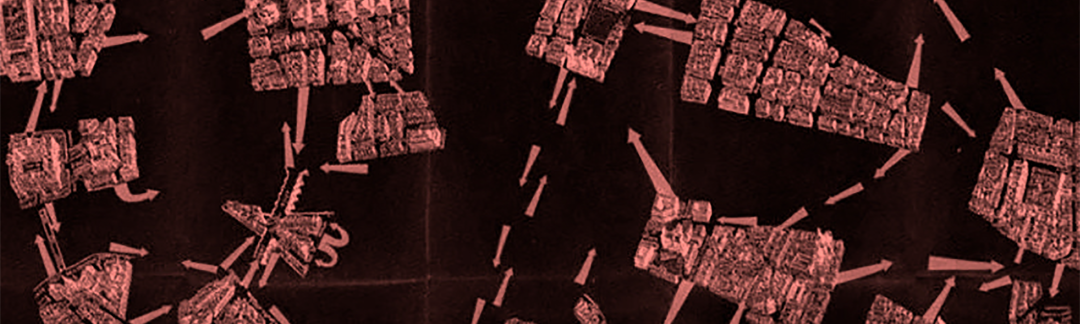

《持摄影机的人》剧照|Человек с Киноаппаратом|Dziga Vertov|1929

“真实”是那个时代急需被记录的东西。成长阶段的苏维埃需要维尔托夫,这样才能把国境之内这些鲜活的变化记录下来,为社会主义建设留下证明,才能更好地宣传共产主义的理想,实现鼓舞人、教育人的目的。而维尔托夫不辱使命——他实在是太热爱新的政权和他们宣称的理想观念了!凭借着对苏维埃政治孩童般的好奇和热情,他拍摄了《列宁的电影真理报》(1924)、《世界的六分之一》(1926)、《热情:顿巴斯交响曲》(1931)、《列宁的三支歌》(1934)等作品。他像一个执拗的陀螺,超额完成了政治宣传员的任务。不过,借助纪录片这种体裁,把电影语言打造成一种无须翻译(甚至无须任何字幕)的世界性语言,这本身就有其吊诡之处:倘若影像真的没有国界,那操作这种语言的人是否有他的祖国?

像其他几部影片一样,《世界的六分之一》也是受委托拍摄,目的是宣传苏联不同地区出口的农产品。经费上的捉襟见肘日益凸显,拍摄进行得很不顺利,他被指责浪费了大量的胶片,拍摄出毫无意义的废料。并且,由于他拒绝提供电影拍摄的剧本提纲,而审查者们又需要这个来完成规定动作,争执无果,他最终被解雇,不得不来到位于乌克兰的基辅电影厂。

从苏联的心脏离开,让这位骄傲的导演很是失落。不过事实证明,基辅后来竟然成了他创作上的福地,好几部最重要影片都是在这里诞生。最引人注目的,便是那部《持摄影机的人》(1929)。

这部电影仍然遵循了他一贯的作风:没有剧本,没有道具和布景,他只相信自己对电影内部结构的理解。影片的灵感与苏联轰轰烈烈的社会生产和建设有关,这也从一个侧面反映了维尔托夫对“未来主义”的向往。那个时候,他对马雅可夫斯基等人的“未来主义”创作怀着浓厚的兴趣,作为电影导演,他希望拍摄一部现代都市生活的纪录片,以展现苏联现代化的生活流,记录工业文明具有的美感。

事实上,这种题材也并不是维尔托夫的首创,当时全世界都在为一种新的生活模式欢欣鼓舞,试图用摄影机记录下来。1927年,德国导演瓦尔塔·鲁特曼拍摄了《柏林——城市交响曲》维尔托夫紧随其后(也有批评认为维尔托夫拾人牙慧,但他以自己早期的新闻片为证,说明这些风格早已成形。后来,鲁特曼也在其他的场合证明了自己曾受到维尔托夫新闻作品的启发)。1930年,法国导演让·维果也受到启发拍摄了《尼斯印象》,而这部电影的摄影师正是维尔托夫的另一个弟弟鲍里斯·考夫曼。

为了表现大都市喧嚣、流动、眩晕的现代性体验,维尔托夫选取了苏联的几个城市莫斯科、基辅、敖德萨、沃尔霍夫、雅尔塔等作为拍摄对象。拍摄的内容没有任何限制,他希望呈城市生活所有的细节,认为这样才能算是捕捉到了日常生活里原汁原味的部分。而且,这些素材的顺序也没有任何编码设置,为的就是打破情节的线性因果关系,而不是像大众已经习惯看到的影像那样。不过,面对一大堆的素材,如何从成千上万的片段中进行挑选和组接,就成了伊利扎维塔·斯维洛娃要面临的工作。

那些被拍摄的所有片段被随机编了号码,分散放置在操作架上。他们先是剪辑那些短小的单元,比如“市场”“工厂”“城市的移动”等等。等完成了这些工作,就需要将分散的小主题对接,这时他们想出一些衔接的句子,以便于将情绪传达出来。靠着勤勉和天分,斯维洛娃在操作台上一连几个月地劳作。这个女人在此后的艰难岁月里,成了维尔托夫最忠实的伴侣,而她加入“电影眼”小组填写的申请表,似乎预示了两人的“革命情谊”关系:“我知道,不靠演员,仅凭新闻纪录片来做出吸引人眼球的东西是很难的,在目前的状况下这几乎是不可能的。但我还是会和您一起,为反抗迫害而战斗,和您一起手挽手,走向那或许遥远,但必将到来的胜利。”

《持摄影机的人》剧照|Человек с Киноаппаратом|Dziga Vertov|1929

▶ 版权归作者所有,作者已授权发布。

文章来源|《镜子与迷宫——俄罗斯文化评论》|作家出版社|2023

未完待续

▶ 目录

阿·塔尔科夫斯基:当诗人落后于时代

被拣选与被遗弃的

疯狂岁月里,看见一颗更疯狂的心

穿越现实里的种种“不可能”

革命之后,一切并非想象中那样简单

《自天堂回家》:在回家的路上发现自我

微弱的异端:列宁格勒大围困中的“后先锋主义诗歌”

穿越日常经验的“迷宫”

这样隐忍,这样悲伤

丹尼尔·哈尔姆斯笔下的“暴力世界”

《日薄西山》里的“犹太人”

镜子里有什么?

俄国历史的记忆拼图

何以为家:俄苏影片里的“公共住房”

工农兵雕像:远去的历史面孔

电影只为真实:回顾苏联新潮纪录片《持摄影机的人》

吉加·维尔托夫,或“电影共产主义”

日记与广播:大围困中的别尔戈丽茨

影片《门徒》中韦尼阿明的多重身份

安德烈·萨金塞夫:伦理叙事的张扬与失落

专访俄罗斯独立策展人:谁也不知道,接下来会发生什么

▶ 院外计划不同的板块分进合击:

汇集、映射、交织、对抗,突破各自的界限,

打开已在却仍未被再现的环节,把握更为共通的复杂情势,

循序渐进、由表及里地回应

批判者与建造者的联合这一目标。

现代性再思考|雅克·朗西埃

在维尔托夫影片里,一件艺术作品不再是艺术品,它成了新的共产主义生活对自身的表现。舞蹈之所以在那里出现,我想是因为舞蹈——或者说某种舞蹈观——已于此前二三十年间成为一种新艺术的范式,一种艺术与生活相结合的新范式。如果我们想理解是什么把芭蕾舞演员的自由运动和机器的自动运转联合起来,把艺术的表现和劳作的表现、苏联发电厂的电力生产和电影院银幕上的灯光联合起来,我们就必须向一位仿佛与马克思主义革命毫无瓜葛的法国诗人提出这个问题。他名叫斯特凡·马拉美 [Stéphane Mallarmé]。1893年,马拉美参加了爱默生和格林伯格的美国同胞洛伊·富勒 [Loïe Fuller] 在巴黎的演出。富勒借助舞裙的肌理表现了一系列是时间交织的三种典范形式。旋转的意象,他说,既是“艺术的迷醉”,又是“工业的成就”。再者,它可能来自美国,但确乎属于希腊。最后,就其完全现代而言,它很古典。让我们从最后一种表述开始。它是古典的,因为它完全现代。说它现代,因为富勒的舞蹈没有讲述任何故事,没有表现任何让观众必须归于某个角色的情感。它发生在一个没有任何现实主义装饰的舞台上。她的舞蹈仅仅展开了一场被裙子布料所强化的旋转运动。这是纯粹通过运动扩展来创造环境的行为。就此而言,这场现代表演象征了真正的古典主义概念。“古典主义”意味着形式与内容的不可分别。然而形式与内容的这种同一,绝不能理解为仅仅专注于自身媒介探索的艺术实践的那种自律性。相反,它是一种运动,通过这种运动,某个艺术意志在社会环境的非个性化当中自行消失。

上|正是这种重新分配——艺术实践与它们既有的可见性模式、可理解性模式之间关系上的重新分配——被我称作美学革命。

中|对维尔托夫来说,一部革命电影并非一部关于革命的电影。它不是一件艺术作品,它不从属于一种叫作电影的艺术,也不致力于表现一种叫作革命的社会事件。它是一场行动,是构成共产主义的所有行动的一部分。

下|光影运动的艺术是对可感者整体再分配的缩影。正是对时间等级化秩序的重新分配,使得现代性同自身的和解成为可能。

什克洛夫斯基论“苏联电影的诞生”|1963

我们在拍摄。爱森斯坦已经崭露头角,以及普多夫金。我说的是,“崭露头角”,尽管在这两个年轻人那里,夸赞他们的总是第三者。普多夫金拍摄了电影《大脑机械学》。这是一部介绍巴甫洛夫院士理论思想的电影。巴甫洛夫看完它,说:“我原以为会拍一部庸俗化的片子,但是没有。”专注、对从事工作的兴趣、作为导演对现实本身的服从——普多夫金就是从这里开始自己工作的。在这之前,他拍摄了《棋迷》,一部喜剧,总的来说,微不足道。他的第三部电影是根据高尔基小说改编的《母亲》。编剧纳坦·扎尔西在我一生遇到的所有的编剧里,是非常出色的一位。他英年早逝,非常偶然,因为一场交通事故。他是编剧、戏剧家,喜爱音乐。纳·扎尔西的话剧《欢乐街》很棒,但我觉得,扎尔西的电影剧本写得更好。他不仅仅是在屏幕上反映了高尔基的小说,他找到了高尔基在文字中所建构形象的视觉等价物。通过演员的行为,通过所有的物件,通过拍摄的方法,他表达了同样的思想。

那是一段天真的岁月。但却是各种伟大发明频出的年代。我们都在等待着,第二天会出现什么样的奇迹。

▶ 合集|2017/18 - 2021/23

院外自从2017年4月试运行到2018年4月正式运行以来,推送千余次原创文章,形成五个稳定的板块,分别是:BAU学社、星丛共通体、回声·EG、批评·家、BLOOM绽。

作为激励师生共同研习的方法,各板块的定位不同,形式与进路亦有分担:BAU学社探根究底,以“重访包豪斯”遴择同道中人,整饬包豪斯人的文献材料,主持系列丛书的出版,由此推扩到“世纪先锋派”;星丛共通体回溯源起,以译介瓦尔堡、塔夫里和法兰克福学派等人的文本为重心,毗连上世纪的艺术、建筑与视觉文化研究,置于批判理论的讲读中砺炼;回声·EG形与势俱备,从“美学与政治”这一矛盾情境出发,以批评式导读与导读式写作,次第引入空间政治、媒介政治、生命政治,共构审美论域;批评·家教学相长,深入个例以梳理历史的特定脉络,转换视角以突破既定的叙述框架,持续组织线上的文本庭审以及线下的共读活动;BLOOM绽言与行贯通,以“都市状况”为核心议题,以展示与策动为支撑,辩证地介入建筑、城市、艺术、技术相互联结的当下语境。

▶ 批评·家

一个时刻准备着的后勤策源地。2014年上线以来,“批评”(criticize / critical)这个与危机(crisis)有共同词根的词,一直是小站不言而喻的基底。在这个空间中,“批评“兼具动词的进攻向度与形容词的反思立场,理论与历史得以碰撞,从而勾连起具体个例与基本议题。自2017年5月起,“批评·家”持续召集批评家与艺术家以各自的方式组织线下活动。

批评·家|小讲

“批评”(criticize / critical)这个与危机有共同词根的词,是时刻准备着的后勤策源地不言而喻的基底,理论与历史得以碰撞。

批评·家|小坐

批评家与艺术家相互召集线下活动,在这个空间中,“批评”兼具动词的进攻向度与形容词的反思立场,勾连起具体个例与基本议题。

批评·家|庭审

批评是艺术的后勤。后勤是一次又一次蓄势待发的行动隐喻,以监控与威慑的方式先于即将发生的“战役”。线上庭审群将分别以阿多诺、列斐伏尔、麦克卢汉、瓦尔堡命名。

▶ 联络院外

投稿至合集,

合作新选题,

请于公众号后台留言:

[email protected]