国境线的穿越文章又要延期一周了。此前车辙君曾逛了江苏昆山的一个古镇,没错就是锦溪,觉得整体氛围比完全商业化但名声在外的周庄和乌镇更好。文章写好放着已经有段时间,想着再不推送就要深冬了,故今天先用此文以飨各位。

➤

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

无论是绘画还是诗词,我印象中大部分描绘江南的文化作品所勾勒出来的江南轮廓,有如高饱和度的调色盘,夏得很绿,冬得很纯。

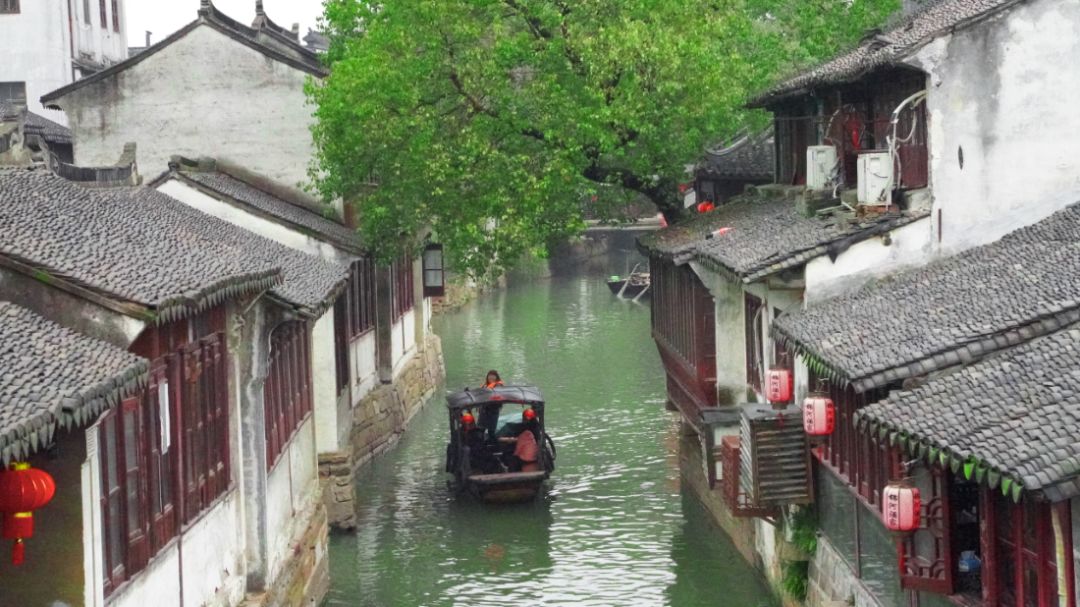

双眼一旦见到这样的场景,很难不刻意地放缓脚步,干脆停下来,呼吸着肌肤感受到的风光气息,想要全身心融入到环境中,试图框住这一刻的美好。

人们总是把美好的故事托付给江南,或许是亲历过有多残酷的现实,才有多需要一个地方寻找心灵的慰藉,确定这个世界是美好的观念有多正确。

或者说,的确是江南发生了许多美好的故事,值得人们的托付。

这些江南美好故事都有同一个地点,不在田连阡陌,更不在高山深涧,而是在水乡。

上天把水乡赐给江南这位幸运儿,星罗棋布的湖荡把陆地撕成一块块拼图。当地居民沿着湖水、河水繁衍生息,把老祖宗“取之有道,用之有度”的教诲牢记于心,找到与自然和谐相处的平衡。

得到恩惠的同时,也要接受相应的限制,旧时代的水乡就像一个金鱼缸,出入外面的世界并不容易,既闭塞,又安全。

这恰好是中华民族骨子里,崇尚小富即安的农耕文明。

所以每当看到水乡的渔舟、白墙、青苔和走不完的石板桥,即使没有在这里留下回忆,内心深处却有一股慰藉和安全感,好像这就是心目中理想的精神家园。

难怪余秋雨说“没有比这样的江南小镇更能标志故土的了”,难怪三毛见到“中华第一水乡”周庄,忍不住感叹:“总算找到了几十年来期望的那个魂牵梦绕,梦里的当地。”

有了诸多作家画家和文青的大力宣传,中国几大水乡逐步开发成旅游胜地,到处是一样的民宿,一样的清吧,一样的手工制品和岁月静好。

今天随便到一个出名的水乡,现场的混乱和喧嚣可能会打破之前所有的美好想象。

有时候我也困顿:我到底是来千年水乡,还是到以水乡为主题的现代化商业区。

如果想在难得的节假日,找一处安静的水乡散心,拒绝打卡式观光,不如离开“中国第一水乡”周庄,向东北方向行驶20分钟的路程,抵达开发痕迹尚未完全的锦溪古镇。

锦溪,得名于一条流经全村的小溪,在夕阳的照耀下,宛如锦带般绚丽。

锦溪有一段可以追溯到上古时期的新石器时代,1万年前就有人类活动的踪迹。最早的人文记载则源于公元前14年,在锦溪留下的故事并不亚于闻名于世的历史古镇。

淀山湖滨的马援庄,据说是西汉末年的军事家马援的练兵之地,“马革裹尸”就是因他而来。

东部的张家库村,相传是东吴名臣张昭的墓葬地;而西晋画家顾恺之和唐代文豪陆龟蒙,都在此生活过一段时间。

相比英雄好汉的故事传说,难以引起人们的同感,还是世俗的风花雪月更有意思。

在每一位导游的口中,古镇的“独屿墩”

(当地话,即湖中小岛)

,才是整段介绍词中最精彩的部分。

“独屿墩”其实是陈妃水冢,千百年来静卧于镇南的五保湖之上,像深海怪兽浮出水面的背部,庞大而又神秘。

▲

水冢起初只是一座光秃秃的小岛,后来人们种树修亭,改为一处旅游景点

按照古镇老人的说法,南宋隆兴元年

(1163年)

,金兵入侵,孝宗赵昚南迁临安

(今浙江杭州)

,途经锦溪陈妃病殁,立水冢而葬。

陈妃生前喜爱莲花,宋孝宗下旨在五保湖广植莲花,修建莲池禅院。锦溪也因此更名为“陈墓”,直到1992年11月8日才恢复原名。

▲

莲池禅院

关于陈妃水冢还有一个传说:锦溪的造型是一条龙,莲池禅院是龙头,水冢则是龙珠。龙得珠则潜龙升天,当地必有一难。

于是当年的建造者把庙门改为北向,让水冢对着禅院背面,意思是龙头一转,见不着龙珠,也就飞不起来了。

▲

水冢面对的是禅院背面

但是从古至今,“陈妃”的身份一直没有准话,清代《姑苏志》称陈妃为宋光宗之妃,《昆县志》仍然认为陈妃是宋孝宗之妃。

乾隆年间的《陈墓镇志》却写道:合观两志,陈墓有道院,宋南渡时驻跸焉,御书亲题三字曰“通神庵”。则孝宗实临幸斯地,为孝宗之妃无疑。

可是翻开历史书一看,南迁临安是宋孝宗的上一任宋高宗赵构所为,宋孝宗在任期间只有北伐,后来同金朝议和,双方维持了四十多年的和平,也没有进一步往哪里南迁。

何况南迁临安发生于建炎元年

(1127年)

,当时的赵昚只有两岁,既不是皇太子,更不用说有陈妃了。所以唯一一本记载陈妃水冢的《陈墓镇志》存在和现实相悖的漏洞。

然而“江南四代才子”之一的明代诗人文征明,确实写下有关陈妃水冢的诗句——

谁见金凫水底坟,

空怀香玉闭佳人。

君王情爱谁流尽,

赢得寒溪尚姓陈。

说明陈墓是这片地方使用了至少上百年的曾用名。然而“陈”究竟是谁,和湖中小岛的由来,至今不得而知。

或许有人试图隐藏真相,而真相也和当事人在千百年前一同沉入水底。

听完导游介绍的我们,常常用一声叹气表示礼貌性的遗憾,却不知道多少年来,可能只是在感伤另一个人。

至于这座孤独、安静的小岛发生了什么,真正的岛主究竟是谁,似乎一点也不重要了。

可能事情的真相是残酷的,严重点会破坏锦溪的形象,人们只好相信和展示美好的一面,哪怕是虚构的。

▲

佛教禅院中的道教“文昌阁”,始建于明朝,俗名“文昌阁”,又称“片云阁”,历来供奉“文曲星”

▲

院内847年历史的罗汉松,曾经还有一颗超过700年的银杏树和一颗据说是南宋孝宗亲手种植的千年古柏。结果银杏在70年代,为中学新教学楼让路被砍;古柏在几年前,由于重修禅院的工人不懂而烧毁

▲

莲池禅院,这里在夏天会开遍荷花

▲

古莲桥

如果有兴趣,不妨穿过古镇前面的商业区,径直走到古镇的内部,这里没有统一标志的店铺和人群,最大限度地保留了水乡的原汁原味和一份平静。

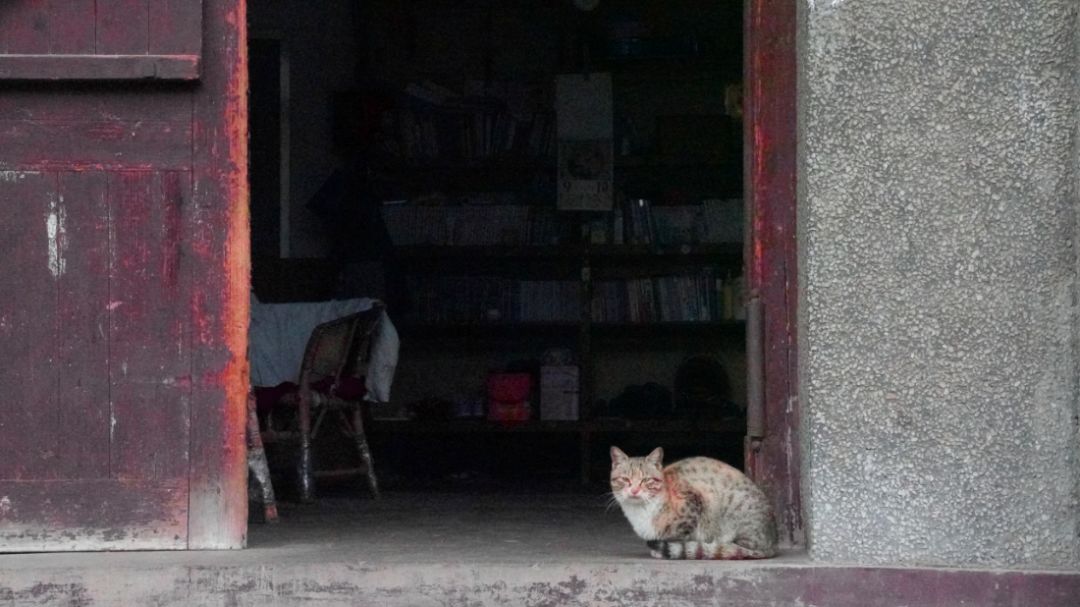

周围的一切非常质朴,竹竿上挂有腥鲜的鱼干,水缸中泡着腌渍的阿婆菜,猫猫狗狗在打哈欠,老人们坐在老房子中说着听不懂的话。

河边有人支起炉灶做饭,也有人用溪水洗菜洗衣服,还有熟人隔着河喊话。这熟悉的情景触发了我在老家的回忆开关,莫名涌上一股亲切感。

这种不加任何修饰的原始拉近了我和锦溪的距离。直到这时候,我才觉得切切实实地站在锦溪的土地上。

古镇内部的进程和审美仿佛停留在上世纪80、90年代,鲜有互联网冲击的迹象,见到同框的21世纪汽车,反而有股时空冲突的错愕,心想这辆车是怎么过来的。

这在中国农村并不少见,年轻人选择背井离乡,留下老人和小孩,没有人建设家乡,这里的时间终于停止在多年之前。

▲

工人俱乐部

不奥妙的奥灶面

但是经过千百年沉淀的食物不会轻易改变。对于一年回几次家的游子,食物是回忆家乡的最好方式,吃到正宗的家乡味道,才等于回到了家。

锦溪的代表食物之一是奥灶面,意思是面灶上的奥妙。

一碗奥灶面的好坏,和“三烫”息息相关:一是面烫,捞面后不在温水中过水,而是在沸水中过水;汤烫,配好的面汤放在铁锅里,用小火焖煮,保持温度;碗烫,洗完碗后,直接放在沸水中等待使用。

▲

别人的奥灶面

不过眼前的这碗奥灶面显然和网上描述的不一样。

这分明是吸了太多老抽的黑汤黑鱼,哪里有红汤和白鱼。

而且端上来没有一丝热气,鱼肉、鸭肉和面全是温的,别说冬天吃了流汗,连春天也没有效果。

鱼肉和鸭肉的表现同样令人失望,爆鱼不鲜不嫩,口感像是隔夜的;奥鸭更是味同嚼蜡,肉质毫无紧致感。

这两种食材在同一碗里完全没有任何交融,简直是两块分离的干柴,说好的奥妙呢。

至于这道菜的主角龙须面,不坨,也不惊艳,只能说在接受范围内,缺少自己的个性,不会激发再吃的欲望。

▲

我的奥灶面

有可能是景区的饭店都不如当地的正宗、好吃,或者唯一的合理解释是我有幸踩雷了。