很多人提出:“这几年我一直在看人艺的话剧,我觉得除了老演员以外很多年轻演员的台词听不清楚。”我看到现场很多人都在点头,说明你们认同现在我们存在的问题。我觉得这是好事,好在哪?我们在思考什么问题?为什么现在年轻演员的台词听不清楚?什么问题?除了他不努力以外,除了他没有下工夫以外,还有什么?除了他自身的原因以外还有什么问题?

其实归根结底是我们的教育出了问题

。

各个大学的艺术系教表演的老师绝大部分都不会演戏,大学毕业就上研究生,研究生完了以后就直接留校当老师了。老师教给他的东西,他就拿来教给这些学生,而现在学生不出晨功了,他也没有办法。恰恰是由于我们对于表演的认知和我们在教学方面缺少更多有经验的人。

电影《一九四二》

比方说我在人艺学员班上学的时候,我的老师是林连昆,每天早晨6点钟他一定到我们的练功房和我们一起练两个小时的晨功,一个小时的形体一个小时的台词,他带着我们练。所以我们今天的基本功算是扎实的,因为我们有一个很好的老师,他是我们的标杆,他的经验传授给我们,每天用以身作则的方式来让我们主动去练习。所以我回到学校教学觉得特别有好处,我每天也会要带着学生去练基本功,我也在恢复,我也在逼着我去跟学生一起练。很多艺术院校的老师说:“你天天跟着练呀?”我说:“对呀。”

试想,斯坦尼斯拉夫斯基的学生跟他学了多少呢?吸收了他的多少表演的精髓的东西呢?我们说多点70%,而他的这个徒子教到我们第一代斯坦尼斯拉夫斯基的学生以后,我们的学生从斯坦尼的学生身上学到了多少呢?到了这一代是百分之多少呢?那么,50多年来,我们一代一代的老师教了我们一代一代的学生,斯坦尼精髓的东西在我们身上是多少了呢?

前些年我说过一句话,中国的话剧以及表演教学到了最危机的时刻。

我通过这几年的表演教学经验发现,很多演员他们已经认为演电影、电视剧不需要基本功了。

冯远征指导学生排戏

我是一个坚决反对戴麦克风演话剧的演员,但是现在已经很惨了,能够坚持不戴麦克风演话剧的剧团可能也就是北京人艺了。

我们去上海,头一天演完了以后,第二天娱乐版面登了大幅的报道,说“北京人艺的演员演话剧不戴小蜜蜂。”我说什么叫“小蜜蜂”?就是麦克风。我说为什么要把这个作为一个噱头去登?因为现在不带麦克风的演出太难了。很多京剧老演员已经在感叹了,说现在很多唱京剧的演员也戴麦克风了,对他来说太简单了,因为他不用使劲了,他不用练功了,他就可以在舞台上唱了。但是这个味道,通过电声出来的和我们语言上真正肉嗓子出来的感觉是完全两回事。

冯远征老师指导学生练习发声

其实科技的发展不是坏事,它改变了我们的生活。但是科技的发展可能有时候会让我们变懒惰,所以为什么我在教学的时候,我必须每天带着学生去练功,我就要让他们知道练功是有用的。

我们这两年很多老艺术家退休,我们也面临着接班的问题,怎么办?从根上说,我们现在到了一个需要改革的时候了,需要我们去把基本功的东西恢复起来,需要我们重新理清对表演的认知问题,需要我们重新认识到世界上不仅仅是斯坦尼斯拉夫斯基,不仅仅是所谓的布莱希特,不仅仅是梅式体系,还有更多我们不知名的,还有更多是用自己的生命在探索表演艺术的人。

比方说格洛托夫斯基,我为什么推崇他?是因为他让我受益了,是因为他让我在表演上受益了的同时,我在教学当中也让很多专业的老师看到了一些很吃惊的效果。我在电影学院摄影系上课,很多人都问说你为什么去摄影系上课?

因为我就是想证明一点,也就是格洛托夫斯基的精神,

在座的任何人都可以成为演员,都可以成为好演员,只要方法正确。每个人身上都有表演的潜质。

我说一个最简单的,每我们小时候骗老师说“我病了”,你甚至于装病的时候都能出虚汗,你小脸也会煞白,然后老师就真的信了,家里人就真的信了,然后就说:“赶紧回家,孩子!”然后你就回家玩儿去了。真的,我们在现实生活中有的时候有一些善意的谎言,比方说为了让自己的亲人相信自己是好的,自己心态好或者自己没有遇到问题的时候,我们也会表演。我们为什么能够让我们的亲人相信我们没有事情?是因为我们把我们的表演潜能发掘出来了。

所以,实际上每个人都有表演潜能,只是我们后天没有去开发它。

表演老师是什么人?格洛托夫斯基的概念是表演老师不是教表演的,表演不是教出来的,如果表演是教出来的还会产生像王宝强这样的演员吗?现在包括一些比较有名的演员也没有上过学,周迅也没有上过学。为什么她表演那么好?为什么她能有那么多人喜欢?其实她是在生活、工作当中开发出了自己的表演潜能。

所以,老师是发掘者,是发掘你们表演宝藏的一个人,他不是给予者。所以表演不是教出来的,表演是开发出来的。除了开发者去努力开发以外,开发者会告诉他一些如何发光的方法,这才是真正的表演教学。

我们作为观众来说,我们看什么?特别是作为专业观众,我们经常会从一些挑剔的眼光去看戏剧、看表演。这几年我接触很多观众以后意识到一个问题,中国的话剧观众其实有的时候会带着思想去看戏。带着思想看戏往往会造成一个什么问题?就是我们开始就有一个预判,比方说前一段时间我们剧院请来了罗马尼亚的《俄狄浦斯王》,我看的时候我就想到了,我说会有观众提出:“我看的不是《俄狄浦斯王》,因为他穿着西服,穿着风衣在台上演戏,并没有穿我们认为的古希腊的那种大袍什么的。”结果真有观众提出来了,我说:“实际上我们在看戏,应该不要带思想,我们要带心,去感受创作者给予我们的是什么就可以了。”

然后我们剧院又邀请演《等待戈多》,一个演员说:“冯老师,因为我一边看字幕一边看表演,我太累了。”我说:“你看错了,你不应该看字幕,字幕你只是偶尔瞟一眼就可以了。”我在看所有的外国戏的时候,可能有的语言我听不懂,我基本上都是在专注地去看,我看他的表情,我看他的表演,我看他的舞美,我看他传递给我的是什么,我能理解到什么。

前一段我们看《大教堂》,包括看其他的邀请过来的戏,我几乎很少看字幕,原因是什么?我是要看他传递给我的是什么。《等待戈多》这个故事实际上很简单,甚至于没看过的人也会知道大概是个什么状态,那你为什么要看字幕呢?而《等待戈多》很多观众在看的时候,特别是中国观众有的人看着看着起身走了,为什么?他说太无聊了。但是,试想《等待戈多》给予你的是什么呢?就是让你在这两个小时、三个小时之内无聊一会儿,你买这票就是买了一个无聊呀,你为什么非想看思想呢?我觉得《等待戈多》这种戏看完了以后你走出剧场再去想想为什么让我今天晚上这么无聊呀?哦,它说了一个什么。

比如说《茶馆》,假如这个戏如果真的用了一个新的形式去表现的话,我相信很多中国观众看了以后会骂的。什么是《茶馆》呀?必须是人艺现在这种形式就是《茶馆》吗?不然。其实我觉得《茶馆》还能有很多很多的形式来去表现它,表现它的什么?表现思想。我们在看现实主义戏看多了以后会下意识的去评判一个戏的好与坏,然后我们在看外国戏的时候,我们会下意识地注入在我们的心里有一个什么概念?外国的月亮是圆的。比如说前一段有个外国戏演了4个半小时,很多人叫好。我不相信,我不相信他看这4个半小时的时候没睡觉。

所以,有一天我在朋友圈里发了一个,我说如果北京人艺排一个原本的《雷雨》,一定会有很多观众骂,因为原本的《雷雨》就是4个半小时,原本的《北京人》就是4个多小时。我们敢排吗?我们不敢排。为什么?观众会说我赶不上末班车了,观众会因为赶不上末班车而离席不看了,因为是中国的,因为你们没有考虑到我们观众赶不上末班车的体会。但是,为什么你能坐下4个半小时看外国的?为什么你能为了外国戏剧错过末班车?是因为它是外国的,它再无聊也是外国的。

所以,很多时候我们带着思想去看戏就容易左右我们对一个创作者他为什么要这样去创作这个戏的判断。用心去感受就可以了。

现在北京人艺的观众看《茶馆》已经不是看《茶馆》这个戏了,实际上他是在看所谓的叫“经典”。北京人艺的老艺术家在演《茶馆》的时候,那些年一个演员上,台底下就鼓掌,就像唱京剧一样了。他已经不是在看《茶馆》这个戏了,他是在看于是之,在看蓝天野,在看郑榕,在看那些老艺术家的风采。所以,他在干什么?他在欣赏,他对这个故事已经没有兴趣了。而我们这一代演员上《茶馆》的时候,刚上来的时候一片骂声,因为不像于是之、不像蓝天野。我觉得对,假如北京人艺再排第三版《茶馆》的时候也会有观众骂。演员,特别是这种演经典的年轻演员只有在骂声中才能成长,只有被骂几年以后慢慢才会被接受。

为什么被接受?

第一,这些人在演《茶馆》的时候,从慢慢的积累过程中他开始有一些经验了,他在这个过程中成熟了。

还有,随着老一代观众的老去,不再看的时候,年轻的观众慢慢开始接受这一代演员了。所以,我们今天除了我们自身的对《茶馆》的理解和认知,化到这个人物当中以外,还有就是我们已经开始被观众接受了,因为很多观众已经忘却了老演员是演的什么样了。

经典就是这样的,也需要一代一代的传承,而新的传承出来以后一定会被老的观众去评判,这是对的。

就像我现在一样,我刚进剧院的时候老艺术家瞧不惯我们,说“北京人艺完了,你们能接的上班吗?”今天我也这样了,我开始看不惯年轻演员了,我开始挑剔年轻演员了。真的,我现在有的时候在排练厅看我就烦,我说:“什么玩意儿呀。”然后我回家就反思,我年轻的时候也被说过什么玩意儿,怎么办呢?好,引导他们,耐下心来跟他们讲一讲表演。

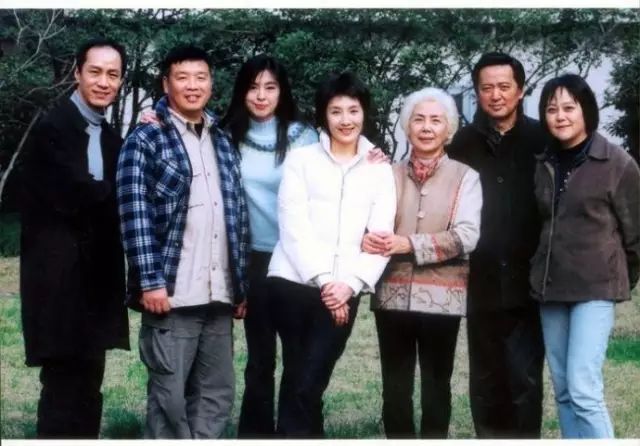

电影《美丽上海》

2004年第24届金鸡奖颁奖典礼上,冯远征凭借《美丽上海》获得最佳男配角奖时说:

“在我没有入这行时,获奖是个很大很大的梦想,入行后我觉得只要好好演戏,这对于我伸手可得,没想到我这一伸手就伸了20年。”

Q:话剧艺术在中国的今天繁荣了吗?

繁荣了,因为我们经济上好了,我们的政府开始扶持了,但是怎么走?过去在80年代中期的时候,我不是说那个时候好,那个时候还有学术精神,那时候为了一个人,比方说可以开他的导演研讨会、舞美研讨会、表演研讨会,但是我们现在已经没有了。

那个时候我们的戏剧批评家可以毫无情面的去批评一个戏,毫无情面的去批评一个演员、批评一个导演,但是我们现在已经很少了。我们的批评家基本上都在唱颂歌,如果不唱颂歌的话可能就会挨骂,如果不唱颂歌的话可能就下次不请你了。这可能是我们的问题,这可能是我们思想意识的问题。但恰恰我真的希望批评多一些,让我们能够成长,更正确的成长。所以我现在有时候爱说一些批评的话,会得罪一些人,但是我真的觉得与其让人觉得你有点讨厌,但有一天他会觉得你说的是对的,别到时候让人家有一天反应过来以后说你真虚伪。

可能我今天说的这些会让大家觉得:“有那么惨吗?”其实没那么惨,我只是想说的重一些。虽然你们是话剧观众,但是我希望你们能够意识到现在我们的表演和现在我们的戏剧到了一个什么状态。繁荣是挺繁荣的,有个朋友从上海赶过来,每次人艺的新戏上或者每次人艺有话剧是他喜欢的他就来,我很佩服他。每次我在后台见到他都特别高兴,因为我觉得太辛苦了,可能他把所有的钱都放到了他对戏剧的热爱上,这是中国戏剧的希望,因为有更多的热爱我们的观众,除了热爱人艺的观众以外还有热爱戏剧的观众。

所以,在中国戏剧人是幸福的,但是有的时候戏剧人身在福中不知福,我们缺少的是给观众更多的形式的东西。我们现在对于很多戏剧的探索还停留在一些表面,甚至于一些著名导演还停留在扒带子上。什么叫“扒带子”?就是在外国看了一些话剧,然后回来以后你们不是没看过嘛,我就原封不动地排一个戏。这是好事,先把形式搬过来,但是真的表现的是什么?话剧我们看的是什么?

现实主义戏剧是给你一个故事,寓教于乐让你看完以后体会到人生,体会到人的命运,体会到人,体会到创作者给予我们一个什么东西。而荒诞戏剧呢?比如说《等待戈多》这样的戏,作为创作者你要怎么做?像这一类的戏在全世界每年都有人在排,为什么?

包括像很多名著用各种各样的形式去排,为什么?

实际上是创作者要表达的是自己的思想。所以,为什么我说观众不要带着思想看戏呢?

比方说一个穿着西服的哈姆雷特上来了,我们的观众可能会下意识的认为这是哈姆雷特吗?哈姆雷特是王子呀,这就是我们在带着思想看戏。如果说我们带着心去看戏,那我看他说什么吧,我看他为什么这样演,你看着看着可能就会感受到表演者和创作者要传达给你的是什么思想。

Q:如何提升自己的鉴赏力?