本文授权转载自:新能源Leader

作为电动汽车的核心系统,锂离子电池技术的发展对于电动汽车具有举足轻重的影响,更高的比能量意味着更长的续航里程,更大的充电电流意味着更短的充电时间,但是实际上两者往往无法兼得。对于提升能量密度最常见的方法就是提升涂布量,但是过高的涂布量会导致

Li

+

在电极内部的扩散受到影响,导致极化增加,严重的情况下甚至会导致负极的电势低于

0V

,引起负极析锂现象的发生。那么对于一个特定的厚度究竟能承受多大的电流,或者对于一个特定的电流最大电极厚度或者涂布量是多少呢?

针对这些问题我们大多还需要凭借着经验进行分析,经验得到的结果往往需要大量的试验进行验证,这又造成了大量的资源浪费,同时也降低了设计效率

。

近日,德国宝马公司(

BMW

)与美国阿贡国家实验室共同开发了一种对锂离子电池在不同的电极参数下的最大充临界充电电流进行仿真的工具,通过该款工具能够非常方便的确定电极在不同的涂布厚度和压实密度下最大充电电流,从而能够高效的指导锂离子电池的设计,减少资源的浪费

。

锂离子电池模型一般可以分为等效电路模型、半经验模型和电化学模型,其中电化学模型是最复杂的,它不仅仅要考虑锂离子电池内部复杂的多孔电极和多界面结构,还需要考虑锂离子电池内部复杂的电化学反应,例如

Li

+

在电解液、电极和活性物质内部的扩散,

SEI

膜的生长和电解液的分解,甚至是金属

Li

的析出等,但是也正是因此锂离子电池的电化学模型也是最为准确的一种模型。

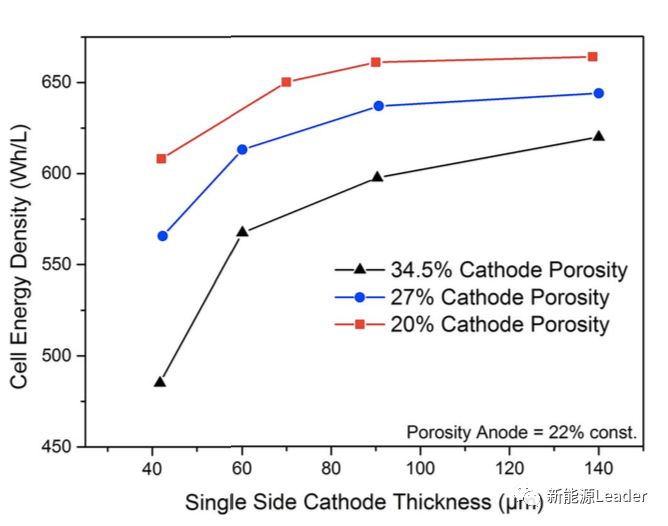

提升电极的涂布厚度是提升锂离子电池能量密度最为常用的一种方法,我们以常见的

NCM622

材料为例,在正极不同的孔隙率下,通过提升涂布量都能够有效的提升电池的体积能量密度(如下图所示),但是提升涂布量会导致多种问题的产生,其中最直接的就是电极面电流密度的升高,电流密度的升高一方面会导致电极的欧姆和电化学极化增加,另一方面会导致

Li

+

在电解液中的浓度梯度增加,导致电极的浓差极化增加,特别是在充电电流过大的极化会导致负极的电势下降到

0V

一下,导致金属

Li

的析出。

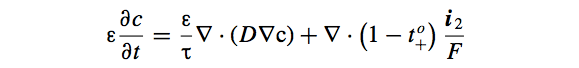

要建立锂离子电池的电化学模型需要多方面的知识,其中最重要的就是扩散模型,锂离子电池正负极均是多孔结构,因此通常我们采用多孔电极扩散模型模拟锂离子电池在电极内部的扩散过程(如下式所示)。当然锂离子电池模型不会仅仅包含

Li

+

扩撒模型,模型中还需要包含固相扩散、固相导电和电极电势,还有电池中的副反应等模型,这里就不详细说明了。

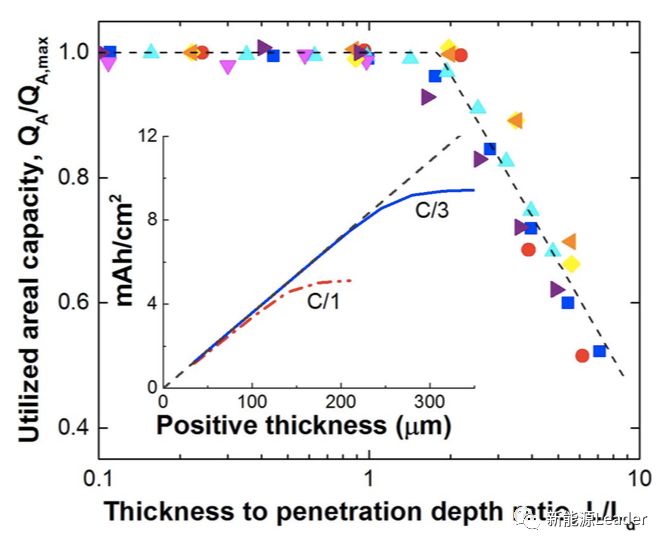

下图为采用上述模型分析的

NCA

/石墨锂离子电池在

1C

和

C/3

倍率放电下涂布厚度与单位面积的容量之间的关系,从图中能够注意到在开始的时候随着涂布厚度的增加,电解的容量面密度呈现直线上升的趋势,但是当达到一定的厚度后电极的容量面密度与电极厚度不再呈现线性关系,特别是

1C

较大倍率下,在电极较薄的情况下,电极的容量面密度就与涂布量不成线性关系了。这主要是因为电极厚度较大的情况下

Li

+

无法及时的扩散到

NCA

电极的底层,同时由于极化较大,因此导致电极的活性物质的容量无法充分发挥。

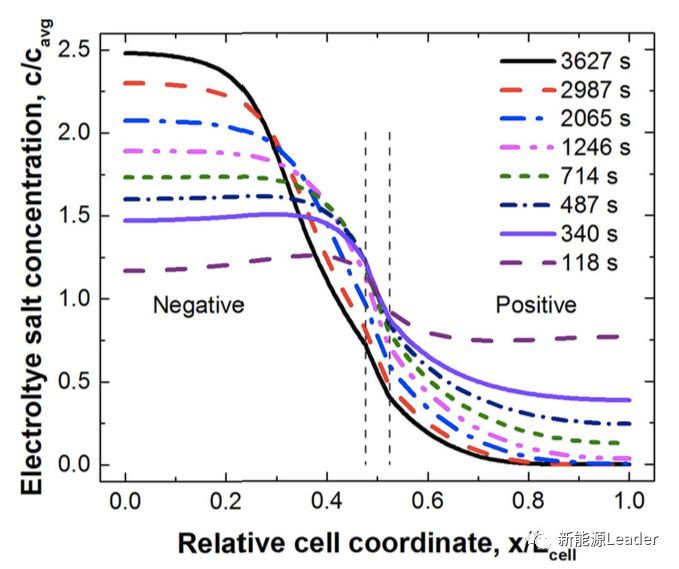

为了说明这一问题,作者利用模型分析了

NCA/

石墨电池在不同放电时间,电池内部

Li

+

在正负极之间的浓度分布(如下图所示),从图中能够看到由于正极厚度较大(

245um

),因此随着放电时间的增加,正极内部的

Li

+

浓度快速下降,到放电的后期处于底层位置正极材料周围的

Li

+

浓度已经下降到了

0

,因此也就导致了这部分活性物质无法参与反应,影响了正极材料的容量发挥。

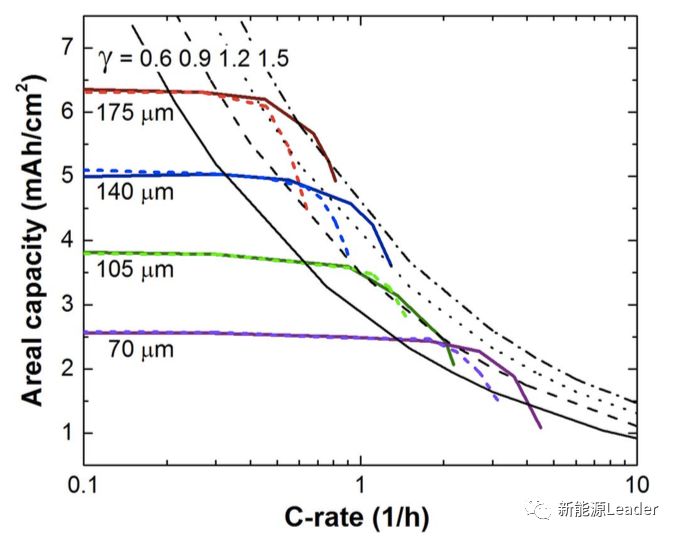

下图展示了不同厚度的

NCA

正极,在不同电流密度下的单位面积的容量,从图中能够在电流密度较小时所有的电池都能够发挥所有的容量,但是随着电流密度的增加,厚度较大的电极的单位面积的容量首先出现了下降,随着电流密度的继续升高,较薄的电极也出现了单位面积容量下降的现象,这表明对于不同厚度的电极都存在一个临界点,超过这个点,就不能充分发挥正极材料的容量,造成了资源的浪费,这就是我们在设计中需要寻找的那个临界点。

对于正负极存在这样的临界点,对于全电池也存在同样的临界点,通常我们认为当电池的放电容量低于

C/10

容量的

80%

时,这个电流密度就是电池的临界点,此时锂离子电池内部就开始存在

Li

+

扩散限制。从下图中能够注意到,当电极的涂布厚度越大,则临界电流也就越低,这表明

Li

+

的扩散过程成为了锂离子电池倍率性能的重要影响因素之一。

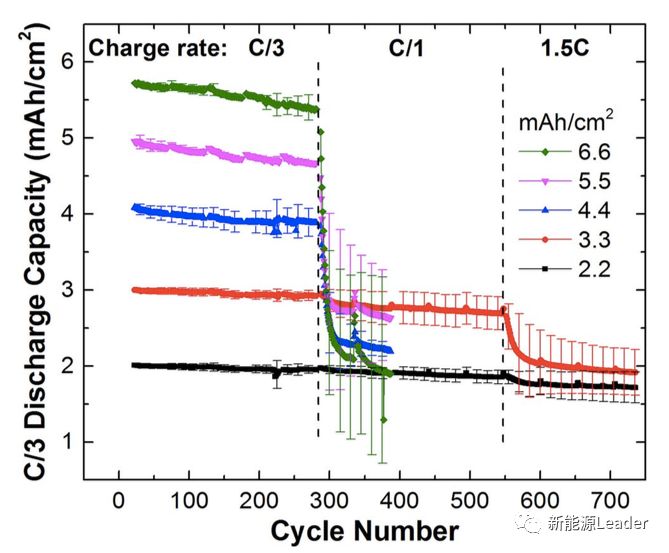

不同厚度电极的电池的临界电流密度的不同也会对锂离子电池的循环性能产生影响,下面是采用不同电极厚度的电池的循环性能曲线,首先电池在

C/3

充放倍率下循环到

285

次,然后在

1C

充电/

C/3

放电倍率下循环到

548

次,然后在以

1.5C

充电/

C/3

放电的倍率继续循环。从测试结果来看,在前

285

次循环中所有电池的容量保持率都达到

96%

以上。随着将电池的充电倍率提高到

1C

,我们发现电极厚度较大的几种电池(

4.4

、

5.5

和

6.6mAh/cm

2

)衰降速度明显加快,而涂布量较低的两种电极(

2.2

和

3.3mAh/cm

2

)电极衰降速度则没有出现明显的加快。但是作者发现

3.3mAh/cm

2

的电池中有两只发生了明显的衰降,两只则没有明显的衰降,这表明

1C

的充电电流已经达到

3.3mAh/cm

2

电极的临界电流密度,当继续把充电电流提高到

1.5C

倍率,则

3.3mAh/cm

2

的电极也发生了明显的衰降,而涂布量最低的

2.2mAh/cm

2

的电池仅仅是发生了轻微的衰降现象。作者认为这主要是充电电流超过了临界电流后,引发了负极析锂,从而引起了电池可逆容量的严重衰降。

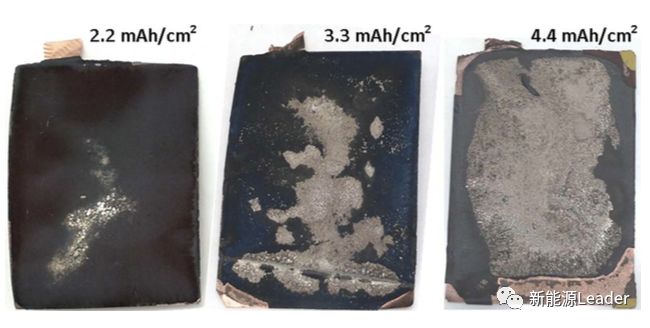

对循环寿命末期的电池解剖结果也支持了上面的推测,负极表面观察到了大量的金属锂的析出现象,性能较好的

2.2mAh/cm

2

的负极只有少量的锂析出,而涂布量较大的

4.4mAh/cm

2

的负极表面则析出了大量的银白色的金属锂。

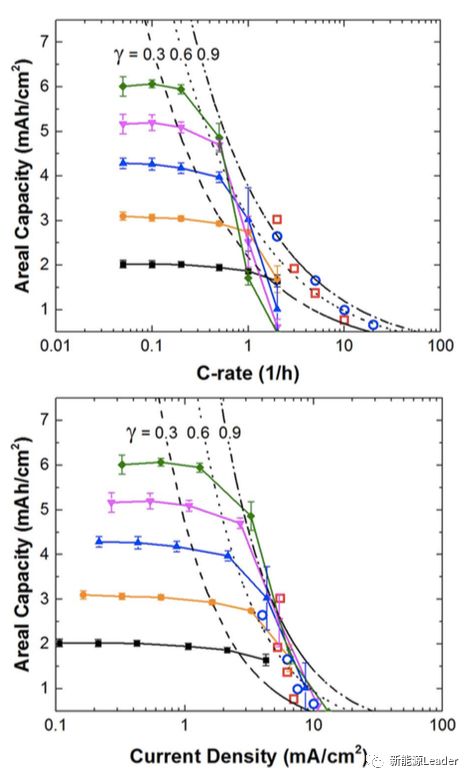

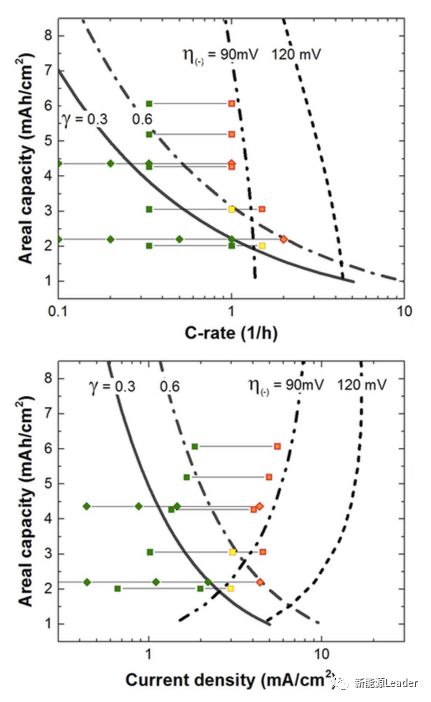

根据模型仿真和试验测试结果绘制了下面的锂离子电池充电电流与最大涂布量之间的关系,其中有两条曲线,其中

g

=0.6

是标准值,而

g

=0.3

为保守值,在当电极的涂布量在曲线的左下方时表明负极没有达到临界电流,不会发生析锂,而在曲线的右上方则会导致负极析锂,引起锂离子电池可逆容量的快速衰降。

BMW

公司与美国阿贡国家实验室开发的这套锂离子电池模型能够用来预测不同厚度电极的临界电流,当充电电流超过临界电流时,就会因为负极析锂导致电池的可逆容量极速衰降。因此对于特定厚度的电极我们能够根据该模型设计合适的充电电流,对于特定的充电电流,我们能够根据模型选择合适的电极厚度,从而保证锂离子电池的循环寿命。通过使用该模型,能够大大简化锂离子电池设计师的工作,提高设计效率,降低研发成本,模型化的设计工具在锂离子电池设计中具有广阔的应用前景。

—END—

本文来源:新能源Leader

本公众号发布

本文之目的在于传播更多信息,并不意味着本公众号赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。本文版权归原作者所有,如涉及版权问题,请及时联系我们删除。投稿及内容合作请联系小编微信号 kasim_gong

更多热门文章

数据报告

《锰酸锂正极材料行业研究报告》

《正负极行业研究报告(双月报)》

《2017年锂电负极材料产业链年度报告》

《2017动力锂离子电池行业研究年度报告》

联系电话:18918035256