今天是“一二九运动”85周年,前天160多位运动参加者后人聚会,大家按照当年父辈的学校分组拍照,北大、燕京大学、清华、山东大学、东北大学……然后又按照先辈参加革命的地区和单位、晋察冀、晋绥、山东、新四军、五师,又依照到过延安的,外交部的,还有后代本人是哈军工毕业的……好多分组都是浩浩荡荡,大家相认欢声笑语,大屏幕上连续播放着当年的历史照片。

2020年12月6日,160位一二九运动参加者后人聚会纪念。

每年大家都会聚会纪念一二九,这是2018年的聚会

1933年,“

九一八

”事变之后,日本帝国主义在东北推行殖民地化统治,把侵略魔爪继续伸向华北,民族危亡日益严重。

1935年12月9日,

北平

的大中学生数千人举行了抗日救国示威游行,反对华北自治,要求保全中国领土完整,掀起全国抗日救国新高潮。

“

冀察政务委员会

”计划成立的12月16日,北平学生和各界群众1万余人又举行示威游行,迫使冀察政务委员会延期成立。之后,天津、

杭州

、

广州

、

武汉

、

天津

、

南京

、

上海

、青岛等地相继举行游行示威,推动了

抗日民族统一战线

的建立。正如

毛泽东

同志指出的,“一二九运动是抗战动员的运动,是准备思想和干部的运动,是动员全民族的运动”,“有着重大的历史意义”

一二九运动的领导者蒋南翔有一句名言,“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了!”的呐喊,成为唤起民众争取民族独立的号角。

二十年后的新中国的五十年代,一大批一二九运动的参加者,经历了抗日作战和革命斗争的锻练,投身国家的经济建设和教育。

因为我在做“中国计算机事业”的研究,知悉了科学院和重点大学的领导者,知道他们在自己领域的众多工作中,对发展计算机的贡献。在几次一二九的聚会中幸运地结识了他们的后人。感受到了这些优秀的知识分子在日本侵略国家危急之时,英勇地投笔从戎,献身抗战;而他们的最终理想还是要为了建设一个富强、光明的新中国而奋斗。为什么要突出这些前辈参与计算机事业的贡献呢?因为周恩来总理早在1956年就提出:“计算机是新的技术革命”!

一二九运动的众多参加者从投身民族解放运动到新民主主义革命,在新中国成立之后又积极参与“技术革命”,他们在新中国的现代科学奠基中做出独特的贡献!

我有一个简单的事迹介绍:

蒋南翔、陆平、刘居英、吴立人、李昌、杜润生、于光远、武衡、张震寰、康世恩在中国计算机事业起步阶段做出突出贡献。

清华大学,蒋南翔

(1913-1988)

,

生于

江苏

省

宜兴县

,

1932

年

9

月入国立

清华大学

中文系学习,

1935年,在一二九运动中,起草了《清华大学救国会告全国同胞书》。

1952年12月,蒋南翔任清华大学校长、党委书记,他当即冒风险反对苏联专家要撤销无线电系的建议,力保无线电系确立,为自动化、计算机的发展奠定基础。1955年,他向周恩来总理和教育部提出要在清华、北大举办原子能科学技术等一批高技术专业,并率团到苏联考察,陆续在清华大学创建了原子能、自动控制、计算机等多种新兴学科;为两弹一星培养了一大批又红又专的人才。文革前的10年,清华大学招收的计算机专业人才就有2601人,占全国高校的40%。

1957年6月10日,蒋南翔校长(二排左五)和清华大学计算机第一班毕业合影

北京大学,陆平(1914-2002),吉林长春人。1934年至1937年在

北京大学

教育系学习,参加了

“一二·九”运动

,曾担任

中华民族解放先锋队

全国总队部组织部部长。

1957年10月至1960年3月,任北京大学副校长,1957年11月起任北京大学党委第一书记。1960年3月至1966年6月,兼任校长。他重视提高教学质量和师资水平,尊重和爱护知识分子,他主持全面修订教学计划,增设了生物、物理、

计算技术

、西班牙语等十多个学科,创建了

十三陵

等几个理科教学基地。

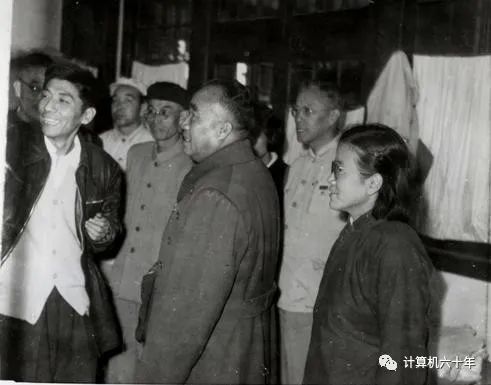

1958年,朱德元帅视察北京大学,陆平陪同他听取张世龙汇报红旗计算机研发情况。

哈尔滨军事工程学院,刘居英院长(1917—2015),吉林省长春市人,

北京大学

肄业 ,参加

一二九运动

,他扛着大旗,威风凛凛地冲在游行队伍的最前列。

1954年,刘居英出任“哈军工”副院长;1961年,继任“哈军工”院长。1964年虽然在全军院校政治工作会议和全军第十次院校会议,“哈军工”遭到批判,整风检查。但这段时间,哈军工依照遵循陈赓院长确定的依靠老教师、老干部,“两老办院”的方针,计算机专业发展迅速,不仅完成了901计算机,还在国内第一个研发成功第二代晶体管电子计算机441-B,他放手使用慈云桂、康继昌、柳克俊、康鹏等一批师生,在全国计算机领域领跑,直到如今的国防科大的计算机依然处在全国领先地位。

1965年4月25日,国防科委在哈军工推广中国第一台晶体管电子计算机441-B,刘居英院长和国防科委秘书长路扬(前排左三、左四)等与参与培训的10多个单位的学员合影。

成都电讯工程学院,吴立人,河北省保定行唐县吴濨沟人,曾就读北平华北大学,“

一二九救亡

运动”的活跃分子。

1956年6月至1958年1月任成都电讯工程学院(现

电子科技大学

)首任校长、党委书记。

1955年5月,在

周恩来

总理亲自部署下,

交通大学

电讯系、

南京工学院

无线电系、

华南工学院

电讯系被调出,在成都组建第一所无线电大学——

成都电讯工程学院

。1955年11月,时任二机部第七局局长的吴立人被任命为学院筹委会主任,奉命在—年内将三校电讯系合并,迁到成都重建新院,必须在1956年秋季按时招生开学。

吴立人全部使用教师搭建筹备工作班子,重用懂教学的人参加建院,他尊重知识,尊重教师,坚定依靠知识分子办学,关心他们的生活和解决困难。成电汇聚了一批电讯领域最权威的专家和学者,如张熙、陈湖、周玉坤、童凯、陈茂康、许德纪、龚绍熊、吴敬寰、唐翰青、黄亦衡等,为学校的发展打下了良好的基础,其中计算机专业在成电茁壮发展,文革前10年招收学生497人,仅次于清华大学、哈军工和北京工业学院,比哈工大只少2人。

1965年,成都电讯工程学院仿造的441-B晶体管计算机。

哈尔滨工业大学,李昌(1914—2010),湖南省永顺县

塔卧镇

人,1934年到北平进入华北中学,1935年考入

清华大学

物理系,“九·一八”事变后,他三次赴南京请愿示威,并参加“一二·九”和“一二·一六”两次大规模游行示威,1936年1月

平津学生南下宣传

,李昌、

于光远

等参加了第三团先遣队,李昌任先遣队长。

1953年,任

哈尔滨工业大学

校长、党委书记,11年时间中把设施陈旧、条件简陋的大学建成为那时全国最好的大学之一。

1957 年,李昌校长决定仪器制造系和人事处派员专程赴京,成功聘任陈光熙教授担任哈工大计算机教研室主任,这一举措使

哈工大的计算机专业成为一支国内劲旅,做出多项成果促进中国计算机事业发展。李昌对哈工大发展的长远思路远远超越了当时的教育大纲,在教育体制、教学规划、学科设置、教学方法、人才培养等方面,都进行了大胆改革,是当之无愧的中国教育改革带头人。

1958年,哈工大研制的下棋机,首开人工智能探索。

中国科学院,杜润生(1913 -2015),山西省

太谷

县阳邑村人。1934年考入北平师范大学文史系,1935年参加一二九运动。

1952年,调入

中共中央

农村工作部任秘书长,兼国务院农林办公室副主任。是党内最资深的农村问题专家之一,农村改革重大决策参与者和亲历者,被誉为“中国农村改革之父”。1956年,调入

中国科学院

,历任副秘书长、

秘书长

,兼院党组副书记。他短暂的科技工作,留下了一个重要的记忆。1956年6月19日,他作为院秘书长和数理化学部恽子强副主任宣布中科院计算技术研究所成立,并向华罗庚等14位筹委颁发证书。

于光远(1915——2013),上海人,1932年就读

清华大学

物理系,1935年参加一二九救亡运动。

1955年被推选为中国科学院哲学社会科学学部委员,

1956 年1 月31 日,国务院成立了科学远景规划小组,小组由陈毅、李富春具体负责,于光远成为10人小组成员,后任

国家科学规划委员会副秘书长

主持规划制定。

他学识渊博,将自然科学和社会科学有机地融为一体,开拓了许多新的

科学

领域。1957 年11 月1 日,郭沫若率中国科学技术代表团访苏,团员有杜润生、于光远等共15位成员。计算机在这次科学规划中立项,在中苏科技合作中列为第一项目。

武衡

(1914-1999)

,江苏

徐州

人,

1934

年

清华大学

地质系学习,参加“一二九”运动,

1936

年任中华民族解放先锋队总队部委员,平津流亡同学会宣传部长。

1954

年,任中科院副秘书长;

1955

年,任中科院生物地学学部委员。

1956

年,他是科学远景规划小组10人成员之一。时任国家科委副主任的武衡和吴有训副院长与苏联专家多次讨论了“计算机”的性能、所用元件、所需人才的专业分布等,因为对问题都逐一缜密考虑并获取了第一手资料,“十二年科学规划”才真正立足,顺畅实施。

1964 年5 月29 日,武衡任国家科委发明评选委员会主任,审查通过的发明项目,由聂荣臻签署颁布。当年申报的共1100 多项,截止1966 年初,实际颁

发《发明证书》297 项,其中包括计算机界的两项,即华东计算所的虞浦帆和哈军工的康鹏,这是中国计算机项目第一次获得国家荣誉。

1958 年8 月,中央科学小组在北戴

河召开“十二年科学规划”执行进度会后的合影。前排(左起):范长江、李若珊、安东、韦方安、裴丽生;后排:于光远、何志平、张劲夫、武衡、黄辛白、龚育之。

张震寰(

1915

—

1994

),福建省闽侯县

人,

1935

年,就读于

北京大学

地质系,参加了

一二九运动

,加入

中华民族解放先锋队

,任民先北平总部秘书长

。

为组建国防科研机构和高等院校、试验基地,为建设国防科技和国防工业事业做出了突出的贡献。

1957

年

~1965

年,历任总参谋部装备部副部长、国防科委副秘书长兼任国防工业办公室五局局长、国防科委副秘书长、副主任、党委常委等职。

1964

年,作为首次核试验委员会成员兼试验部部长,参与组织指挥了我国第一颗原子弹爆炸试验工作。参与组织指挥了我国首次原子弹空爆试验、氢弹试验。

1977

年,组织论证并向中央提出了研制亿次巨型计算机的报告,经党中央批准后,由他全面负责组织和指挥亿次机的研制工作。

“

银河

”

亿次计算机于

1982

年研制成功,使我国成为世界上少数拥有巨型机的国家之一。为我国电子计算机事业的发展做出了重大的贡献。参与组织领导了远洋测量船队的组建和洲际导弹、潜地导弹、通信卫星的研制试验。

1982

年

8

月,任国防科学技术工业委员会科学技术委员会主任、党委书记,主管国防科技发展战略研究和国防科技发展的重大问题,特别是重要武器装备系统、项目及武器战术技术论证工作。

1985 年3月国防科委电子局李庄局长离休时,领导们座谈感谢他对国防事业做出的卓越贡献。前排左起:叶正大、朱

光亚、李庄、张振寰、刘柏罗、钱学森、聂力;

后排右三起:许鸣真、杨士明、程开甲、慈云桂、陈芳允。

康世恩

(

1915—1995),

1936 年考入清华大学地质系,同年10 月加入中国共产党参加抗战,1949年在玉门油矿任军事总代表,1956年10月任石油工业部副部长,1978 年3 月任国务院副总理。

上世纪60年代初期,中国缺少石油,找油是一项国家级的大事,石油部油田开发工作组是由康世恩副部长组织领导的,计算机也列入油田开发与建设。

1962 年元旦,在“三年困难”的最困难阶段,康世恩率石油部“油田开发工作组” 在石油部大门口召开誓师动员大会。

前排右一康世恩

1962 年元旦,在“三年困难”的最困难阶段,康世恩率石油部“油田开发工作组” 在石油部大门口召开誓师动员大会,要为缺少能源的祖国找到并开采足够的石油!石油部第一个计算机组参与其中。条件艰苦,重任在身,精神不输,斗志昂扬!

这张照片不光记忆了油田的计算机应用,是油田的发展历程的记忆,也是新中国艰苦奋斗的一段历史记忆。

参加一二九运动的优秀学生,就是这样在国家危亡之时,坚决斗争;在国家进入建设时期,全力以赴地为将一个农业社会建设成现代工业社会而竭尽全力。

大家不要以为发展计算机是大势所趋,虽然作为国家发展重点,但是就是到了八十年代,有的部委领导仍认为计算机在他们那儿没用,不批准所属重点高等学校设立计算机专业。所以,对待计算机的态度也是科技意识和创新发展的一种追求。

本文原作2018年,2020修订。

《溯源中国计算机》2015年三联书店隆重出版。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

哈工大计算机专业50年庆典的价值