上周去成都,把行程发给了几个好友。施济马上问我,要不要来日敦社做场活动?我想了想,好呀,和同事商量了一下,正好我们想做一个社群知识共创的实验,于是就有了“起来”工作坊。

为什么会有“起来”工作坊?因为慢学校一直在推动社群的自主学习,但在实践中,一个社群遇到的第一个问题是:我们要学什么?

几乎没有人知道应该怎么做。这不奇怪,因为我们通常并不具备规划自己学习的能力。

一个完整的学习循环,通常包括三部分:

计划-学习-评估

。不过,在学校中,学校和老师实际代劳了计划和评估的功能,学校已经为你未来的一周、一个月、一年甚至四年都做好了计划,每天上什么课,每学期开什么课程,都早已安排好。同时,老师也设计好了作业、测试和考试,你只需要按时完成即可。所以,作为学生的你完全不需要考虑计划和评估,只需要专心与学习,努力吸收知识即可。

然而,这也让我们不懂如何自主学习。进入社会后,成人的大部分学习是自主学习。公众号、网站(知乎、豆瓣等)、图书、在线课程……无数知识喷涌而来。知识不再稀缺,但如何管理我们的“摄入”反倒成了难点。于是,大部分人在信息的海洋中茫然失措,不知道如何设计自己的长期学习路径、也不知道如何选择合适的学习内容,更不知道自己到底学得是好是坏,有哪些知识的盲区和缺口。

于是,人们陷入在重复的、低水平的学习当中,日渐焦虑。

那么,要如何才能规划一个社群的学习呢?我认为最关键的是要能够生成一张社群所关注领域的知识地图。

就如同一群背包客要规划自己的线路,首先要获得目的地的地图,社群学习也是同理。并且,这张知识地图必定是跨学科和以解决问题为导向的。因为

任何一个真实的领域或待解决的问题都是跨学科的,并且与问题所发生的情景高度相关。也就是说,社群学习往往是情景化和综合化的,它没有现成的知识地图可以依赖。

我们想,既然地图的使用者是社群成员,地图也是为了解决他们自己的问题。那么,能不能让社群成员通过协作来创造出一张知识地图呢?

于是,我们设计了“起来”工作坊。

我们把“起来”工作坊定义为:通过结构化的问题,帮助一群学习者抽取已有的关键知识,共同创造出一张集体的关于特定专业领域的知识地图。

在成都,工作坊的主题是“教育”,到来的十八名参与者,大都是老师或教育机构的从业者。

一开始,我们先让参与者俩俩分组,并做了几个感受知识体系的小练习。

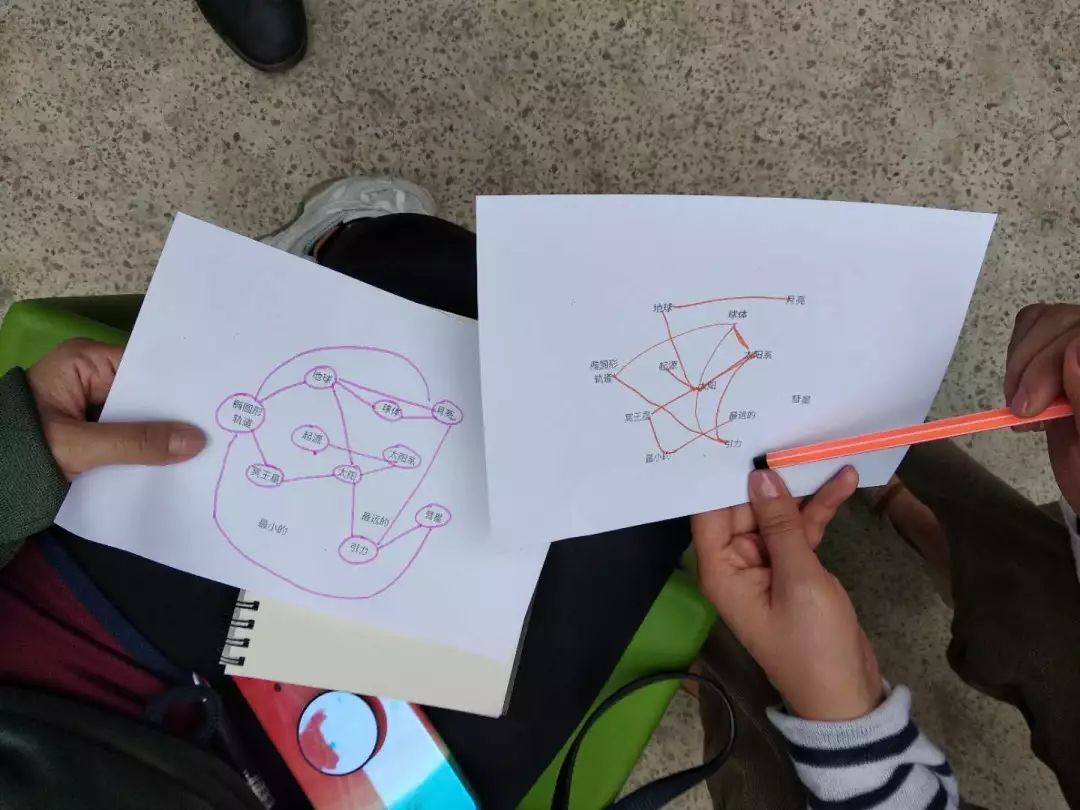

第一个练习是建立太阳系的知识体系,让参与者惊讶的是,对于一组相同的概念,每个人连接而成的知识体系都是不同的。通过对比和讨论各自的知识体系,每个人都可以从对方的理解中学到了新的知识。

第二个练习稍难一点:选择合适的概念解释“鸟为什么会飞”。同样的,每个人对这个问题的解释都不太一样,选择的概念也不尽相同。

在第三个练习中,我们让参与者体验到,新的知识会带来旧有知识的改变。我们选择了《小王子》中的一段,让参与者画出狐狸在遇到小王子之前和之后的知识体系,让参与者倍感新鲜。

了解了知识体系的特性后,我们尝试用结构化的问题帮助大家提取已有的关于“教育”的知识。

我们把这些问题分为三个基本领域:

-

他人

:我们服务的对象。他们需要什么?我们关注什么?

-

互动

:我如何支持他们?我需要什么样的技能?

-

自我

:我是谁?我需要成为什么样的人,才能更好地支持他们?

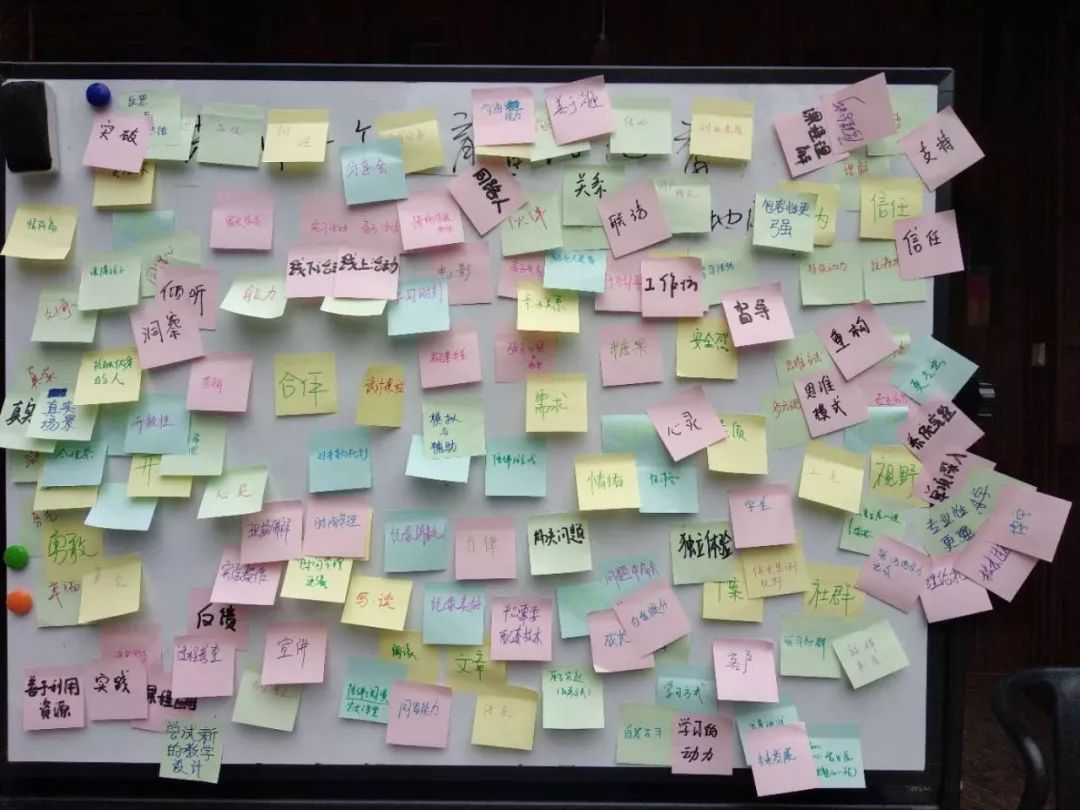

通过回答这三个领域的问题,参与者平均每个人都提取了5-10个关键概念。最后,大家分享了各自的发现,并进行了归类。

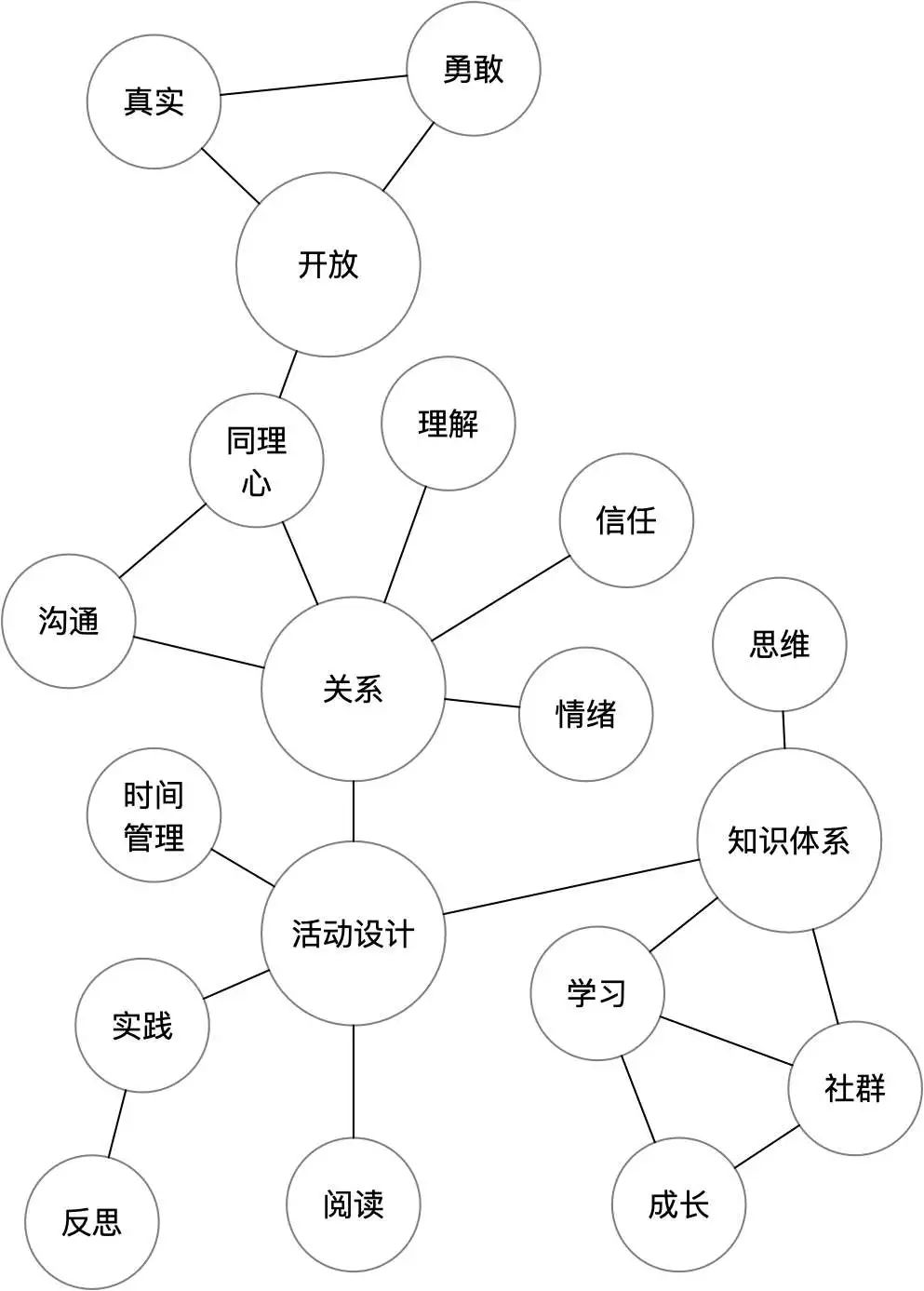

活动后,我们把共识度比较高的概念整理出来,创造出来这样一张教育者知识地图:

看到我在成都要举行工作坊,慢学校重庆的学员们和教育界的朋友们也跃跃欲试,很快就组织起了一场工作坊。于是,在成都工作坊后的第二天,我来到了重庆。

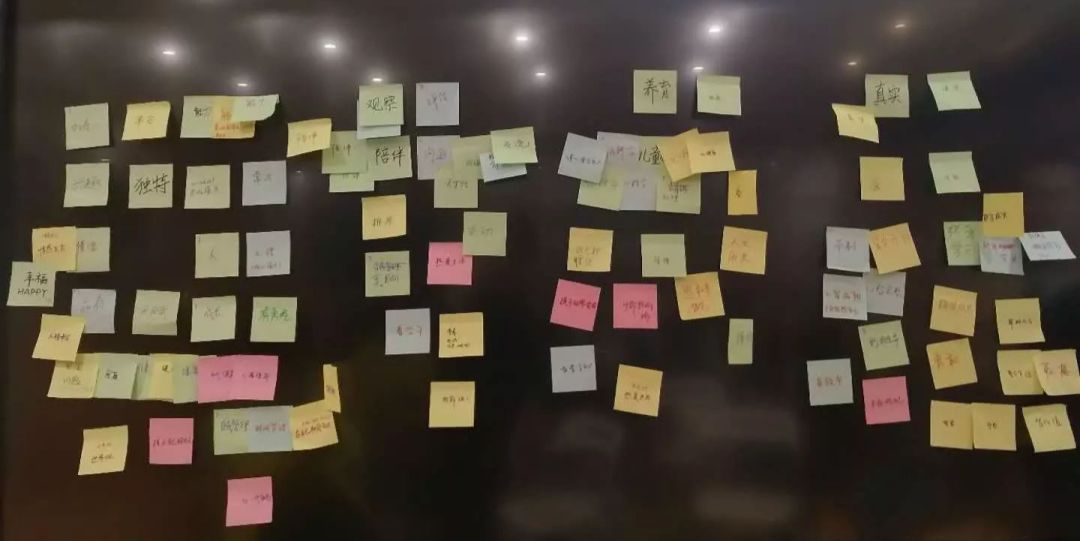

重庆的流程和成都类似,不同的是,参与者主要是父母,主题也变成了“共创家庭教育的知识图谱”。下面是现场的输出和整理出来的知识地图。

“起来”工作坊是一个实验,它要验证的假设是:

一群关注特定领域的学习者能不能通过分享和整合各自的知识,形成一张有效的领域知识地图。