继大英博物馆藏文艺复兴素描展之后,艺术家彭薇携其五年来的 50 余件作品,在贝聿铭设计的苏州博物馆园林中举办个展——“我想起了你”。

“我想起了你”,源自陀思妥耶夫斯基致兄长米哈耶尔的家书,是作家经历生死劫难后的思考。彭薇以传统山水画技法为自己多年来的艺术语言,同时复合了当代艺术的创作路径,在本期单读访谈中,她告诉单读主编吴琦,她画的是“我面对的社会,我面对的这张纸,我是什么状况,一笔接一笔。”

彭薇 我们必须见面聊

吴琦

彭薇在苏州博物馆新办了展览,一路从北京赶过去看,快闭馆前终于到了。此时天色尚未有变黑的迹象,倒是苏博里的白墙旧得有些发暗。她正在忙,带人看展,我急着赶紧看画,就只礼节性地握了手。其实早就见过彭薇,和她的画,这只是第一次看展览现场。结果一惊,这画家的手怎么这样软,像新买的鸭绒被子,文雅一点,像早春江南的青团。

“我想起了你”,是展览的名字,不像现在最流行的那类艺术展的名字,而像写在信里的话。一下引起许多秘不示人的思念。在此之前,彭薇从未给我留下十分女性化的印象。她讲话和走路都快,不留什么百转千回的余地,戴遮住大半张脸的墨镜,拎一只大包,驾驶一辆体积数倍于她的汽车,觉得都像是她的奇门遁甲,随时能变身,去做一些行侠仗义的善事。

因此我才对这突如其来的温柔感到意外。当然说“意外”有些夸张,之前看她的画,贴在塑料模特、衣服和绣花鞋上的中国画,就知道工笔之下不可能没有细腻的技艺和心思。印象深刻有一张,滚滚波涛里一条小船,船夫摇橹,一对男女不顾死活地搂着,哪怕身后洪水滔天。只是一联系到她的家学教养,从小看画、用墨,后来又做了这一行,觉得这是再自然不过的事,就像她爱美,留长发,画精致的妆,没人会分析这背后有什么含义。顶多,因为传统的语言和情感正和现代中国人变得遥远、隔绝,看一个瘦弱的女子,竟还在画国画,觉得诧异而已。

人生中最美好的事物都是免费的

这种诧异其实和我的意外完全相反。大概是因为我先认识这个人,再来仔细看她的画。我看她在现代社会里活得挺尽兴,完全不见一说到传统文化就会像干冰一样散开的那种沉重和忧伤。照她自己的说法,画画是让人放松的,而不是紧张,放松才能画得好。她常常忘记自己的画,还要去问裱画的师傅,自己画了什么,画了几张。常年待在工作室里,一有时间就看美剧,就像一有时间就画画,都是狂热地投入它。她说,“我不分好人和坏人,唯一的标准就是好玩的人和不好玩的人。”就像老外们挂在嘴边的那句话,“interesting”(真有意思),有许多言外之意。如果让她活在古代,大概一定会感到无聊。话说回来,她本来就是一个现代人啊。

在庄严肃穆的展厅里,我和朋友看她的画看得笑个不停。只见彭薇在山川河流的掩护下,画一对神情暧昧的男人,或者一个老人盯着河里的人洗澡。看见这些细节,就像看见彭薇在背后做鬼脸,看见云山雾罩之间她的当代性。本质上她和我们身处同样的时代,她用中国画来讲述它,如同和你讲起一个邻居,邻居不在高处——至多是一个人在古代的忘年交,作为听众,我们也不必非要端坐着聆听。她说很多古代画家都有幽默感,文征明、石涛、八大山人、溥心畲等等,真正的幽默是一种纯真,并不排斥严肃和美。有些画中人的表情奇怪,她本以为画坏了,后来一看,这双歪眼睛,才更有趣。有时候把画好的画撕了,捡起来再看才觉得好——“不自觉产生的东西是最可贵的”。这是典型的艺术家在自己权力范围内的恶作剧。她也常用国外艺术家的书信作为题注,用流行音乐中的歌词为作品命名,平时遇到的好词,都存在手机里。那些柔情蜜意的白话文,有时讲出了她真诚的爱和痛苦,有时也只是一种调侃和自嘲。这些二元性,在画家的性格和生活里都看得见。

“当代艺术家很可怜”,彭薇说。在 18、19 世纪,画完就完事,到了现代,用毕加索的说法是,梵高之后每个画家都要做自己的太阳,不仅要画画,还要塑造自己,如今又多了一条,艺术家自己负责展览,负责呈现作品。我和她开玩笑,“相当于你还要自己做一个太阳能热水器。”这恐怕是启蒙时代以来,对个人的复兴所必然走向的后果,但其实,中国古代文人画里,作者与作品早就合二为一。彭薇喜欢说的“私人性”,和从西方现代历史中来的个人主义,是一种相遇的关系。

有很多重二元对立——传统和当代、东方和西方、男性和女性、轻柔的手和强大的个性、严肃的时代政治和幽默的并置与消解,捆绑着她的画,也捆绑着画的观众。和其他展览一样,有的观众只是来展厅散步,有的却凑得很近,一幅也不错过,还有专门的学术研讨会。大概又会生出许多解法,哪一种都对,但哪一种都不完全。

不管是理解一个人,还是理解一幅画,答案常常无解。

甚至,这和艺术家是否进行自我解释都没有关系。在那幅波涛中男女的作品上,她抄的题注是高更的书信,“我主意已定,很快我就要去大洋洲的一个小岛塔希提,在那里生活的必需品不用金钱即可得到。我想忘却过去所有的不幸,我要抛弃一切别人眼中视为荣誉的东西,然后自由地画画。我想死在那里,被人遗忘。”彭薇和藏家希克通信,说“我恨不见古人,也恨古人不见我。”大概也是这样。艺术和它所朝向的世界,有时根本不能互相通约。

湖石

那些不自觉,甚至不自知的部分,成为艺术家身上最真实的部分。

彭薇来去自由,画画的心毫无阻滞,已经是最大的幸运。传统和未来都是不可能之物,能够创造的,只有现在。在这个意义上,我觉得她始终坚持画的太湖石系列,是一个重要的隐喻,当然也是一种技法练习。每一张都与前一张有所联系,但又完全不同,像极了生活与命运本身的可重复和无目的。

想起这次还有一幅作品,叫做《在一颗星星下》,取自波兰诗人辛波斯卡的诗。其实不管在太阳还是星星之下,都没什么新鲜事了。欣赏中国画的门槛越来越高,不仅在于知识上的典故、审美上的趣味,还有性格里的含蓄、生活的整体形态,一去不复返。古人的朋友本来也不多,隔着千山万水很难见面,又只能寄情其间。而我们在日益流动的生活里,没有人知道它的真相是什么。于是半途坐下来,和彭薇见见面。

过去永远可以变为现在

单读:

在展览现场看到你给所有作品起的标题,一下有一种来到话剧舞台的感觉,好像看到中国的演员在朗读外国的剧本。于是完全从当代艺术家的角度来看你的作品,水墨只是媒介,是传统的工具。这是我的第一印象。

彭薇:

你说的挺对,我参加的展览 90% 以上的都是当代展览,最喜欢我的人都是外国人,最早收藏我的作品也都是国外的藏家。我都纳闷,为什么中国人会觉得我的东西是传统的,反而是一部分外国人看到,中国的当代艺术和中国的传统是有连接的。我在看西方当代艺术的时候,也能看到他们背后的宗教、文化背景,包括美剧,比如《广告狂人》( Mad Man ),就和美国文化的历史非常相关。可能我想要的就是这种东西,或者我本人就是这样的一个人。

单读:

你只是在画你此刻面对的社会,和此刻正在经历的生活。

彭薇:

对,我面对的社会,我面对的这张纸,我是什么状况,一笔接一笔,画完了。这就是完成,这就是当下。我无所谓当代的概念,因为当代的概念是从西方来的,而中国当代艺术已经五十多年了,也形成了自己的当代艺术的样子。徐冰、蔡国强都是在用传统的元素,中学为用,西学为体。

单读:

这和你从小接触传统艺术直接相关吧?很多人其实对这个系统相当陌生了。

彭薇:

水墨的这套程序方式是我用得最熟悉的媒介,包括我的性格、我的手气,我会比别人做得更好。要说我们家是拍电影的,我早就去拍电影了。我曾经试过做装置,或者录像、照片,我发现我很烦裁减图片的程序,但一到画画,就不厌其烦。

单读:

对这个媒介本身有没有一点怀旧的情绪?

彭薇:

没有,我完全是私人性的,就像我们俩的关系一样,也是私人化的。我看古画的时候,没有想到它是旧的,就是觉得好玩,为什么今天它们还是能够吸引我,是因为这个人好玩,或者他画的东西的确真诚。这是超时间性的,跟旧无关,它只是过去,过去永远可以变为现在。包括我作品里面的文字,虽然是过去人的通信,都跟当下我的感受有关,跟我对艺术家的看法有关。

雅謌攥-10-6

单读:

你的艺术来源的另一半,是不是后来对西方作家、艺术家的广泛阅读?

彭薇:

我觉得语言非常重要,西方的语言能说清楚一件事情,它能像剥洋葱一样层层剥开。当然中国话也有好的,四两拨千斤,到今天还可以被不断解释。但今天中国画家在使用这个媒材的时候,还局限在完全传统的模式,这已经是一个问题了,因为你的语境已经完全西化了。我们坐的是沙发,你让我住一个纯中式的房间我肯定受不了,到处磕磕绊绊,冷的穿堂风。而且我觉得没必要,你要故意跟时代拗着走,穿长衫,是可以,但非常矫情。所以我给展览或者作品取题目,都是用当下的语言,很多来自电影、音乐,《永恒的一天》、《长日将近》等等。我平时看见好的词会写下来,“我听见古人的脚步,犹如大海的声音”,都是鲍勃·迪伦的歌词。我觉得这些已经没有中西之分、过去和现在之分了。

我也不会古文,让我绉个文言文出来很难。

单读:

因为这些语言上的提示或者提醒,当代中国的观众应该很容易进入你的作品?

彭薇:

其实是普通观众更容易,不是专业观众。我喜欢看到不专业的观众,就像我教学生也喜欢教没进过学院的学生。我不希望我的作品是需要专业人士来解释才能够明白的,我希望它们是可以不被解释的,任何人都能知道、都能看到。我反对当代艺术的过度阐释,我觉得这是和杜尚他们背道而驰的。

中国人总是回避一些最私密的情感

单读:

这次展出的《雅歌》系列,你把以前画过的一些小人放大,重画了一次,是为什么?

彭薇:

说个老实话,我有时候跟别人解释,这是因为我在苏州看到物是人非,但其实对于一个画家来说,有一个专业上的野心,就是说画大人物是非常难的一件事,我以前不敢画。借着这个由头,把他们从山水里拉出来,我才发现我可以把握,这是一件痛快的事,也是最早的、最本质的原因。

另外,我已经画过小的人物,我觉得他们不是古代的东西,就是一个穿着古代衣服的现代人的情感。这个情感是永远不变的,在任何时代,谈个女朋友,生个气,这都是不变的,宋词里说“阑干拍遍”,你现在还是会“阑干拍遍”。

单读:

你经常在画里加一些暧昧的同性的元素,这又是为什么?

彭薇:

我喜欢,好玩啊。我觉得同性恋现在是一种潮流,70 年代的同性恋肯定很隐蔽很压抑,你不知道生活里还有谁是同性恋,现在我的很多朋友就是同性恋,这很常见,他们的生活又跟我完全不同。中国古代春宫不避讳同性恋的。中国画也把私情置入画中,但中国画的程式感(有距离的描摹的方式)似乎又让这份私密感变为普遍的情愫。中国自古好像就很会玩暧昧,玩暧昧其实最需要技术和自制力。

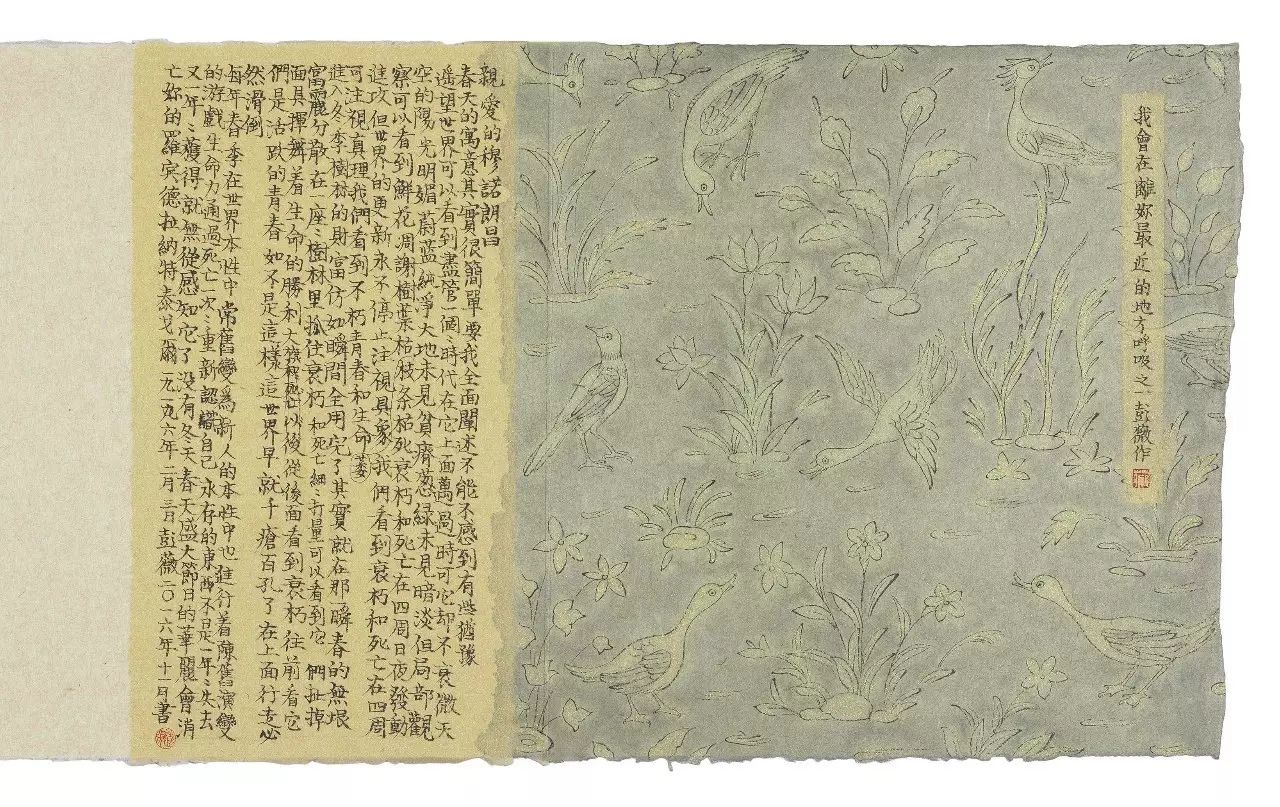

我会在离你最近的地方呼吸之一-局部 3

单读:

看展览的另一个感觉是,似乎把中国画里那些没有说出的话透过其他文字说出来了。

彭薇:

通过标题,通过信件。中国画是有缺陷的,中国人回避问题,中国画距离又太远,它只画山水,连人都没有,但同时又直接指向人本身,比如董其昌。它规避掉一些现实的情况,它万年不变,至少千年不变,它突出的是性格,没突出事件和社会环境。西方直到印象派才明白这个道理,印象派让艺术家成为艺术家。

单读:

这种中西之间的复杂关系,会让你感到烦恼吗?

彭薇:

烦恼不是艺术上的,真正的烦恼是比如家人生病了,朋友跟我吵架,这个对于人来说是非常可怕的事情。你知道生老病死不能抗拒,你只能应对它。

而对于艺术家来说,还有一个危机感,就是你的生命力有多长,这口气有多长。我们看了太多老画家老了以后,以前成功过,他自己心里也清楚自己做不了了,但他还得做,这也是很可怕的。我开始画画的时候一直没有那么自信,最早画花卉,当时觉得自己已经画出想要画的东西了,有一天在房间里看,想留着,不要卖,就是因为老在怀疑,到底以后还能不能画得这样好。

单读:

但你的画里,没有特别明显的沉重感。

彭薇:

有的,我为什么要画大画,也是这样,你没画过大画的时候,不知道画大画是什么样。做了大画之后,才发现画小画非常容易。每个人都有一个天花板,别人天生就会,你做不成那样。我为什么在画石头和画细致的东西之间交替地做,也是因为,细致的东西做多了以后,会丧失写意的能力,会让你手头变紧,你要放松它,用快速的节奏绘画。

你观察一下美术史上谁的气更长,谁做的更有意思,比如南京的傅抱石,他虽然画得非常好,但最好的时期就是 40 多岁,一直用大写意的方式在画,人对形体的感觉最美的时候是中年,画人物的敏锐度到老年就会丧失。再比如蒋兆和的《流民图》,都是在 30 年代画的,到后来就不好了,人就画僵掉。但齐白石很奇怪,他老了,越画越好。

我会在离你最近的地方呼吸之一-局部 1

单读:

大画小画之间的区别更多的是技法上的,还是其他方面?

彭薇:

还有构思上的区别,组织能力是一个关键,就跟写小说一样。空间要填满,空白要填好,还是挺重要的。

单读:

你刚才提到那些人生必须直面的生老病死的问题,在画里好像被你轻松带过了。画里那个语气是很轻松的,甚至看到一些人物形象会让人捧腹大笑。

彭薇:

对,是这样,生老病死你也要看开点,只能笑对。我刚到北京工作的时候,病了三个月,我还说拿三千块买电脑,结果钱全交给医院了。而且我那时候谁都不认识,连手机都没有,就在医院里躺了三个月。我就发现生病的时候是不由得你控制的,医生每天来扒拉你一下,护士扒拉你一下,裤子都没法穿,一个裸体躺在那儿,就像是案板上的肉,随便人切。刚进去头两天非常不适应,就像关监狱,久了之后,慢慢适应那个环境,能让我洗个澡我都开心得要命。

单读:

这种幽默感来自哪里?

彭薇:

可能和我的性格有关系。我不是一个要跟自己找茬的人。我是处女座,但只有买东西的时候纠结。

我看到一些美好的事物

▍因为一些细节的错误,我们重新修正了文章并再次推送。这个周末,彭薇的展览仍在苏州博物馆现代艺术厅展出,欢迎观展。周末愉快。

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

回归一张报纸的工艺

重申一本杂志的趣味

坚持一册图书的深度

《单读》全新改版

▼

▼

点击【阅读原文】,购买

全新改版上市的新书——《单读13·消失的作家》。