本文已获得公众号桃桃淘电影的授权

微信号:ttfilm

中国人过年最讲究吃,从回家那天到现在,小拇哥几乎顿顿都是大鱼大肉。

估计你们这两天酒席也没少吃吧。

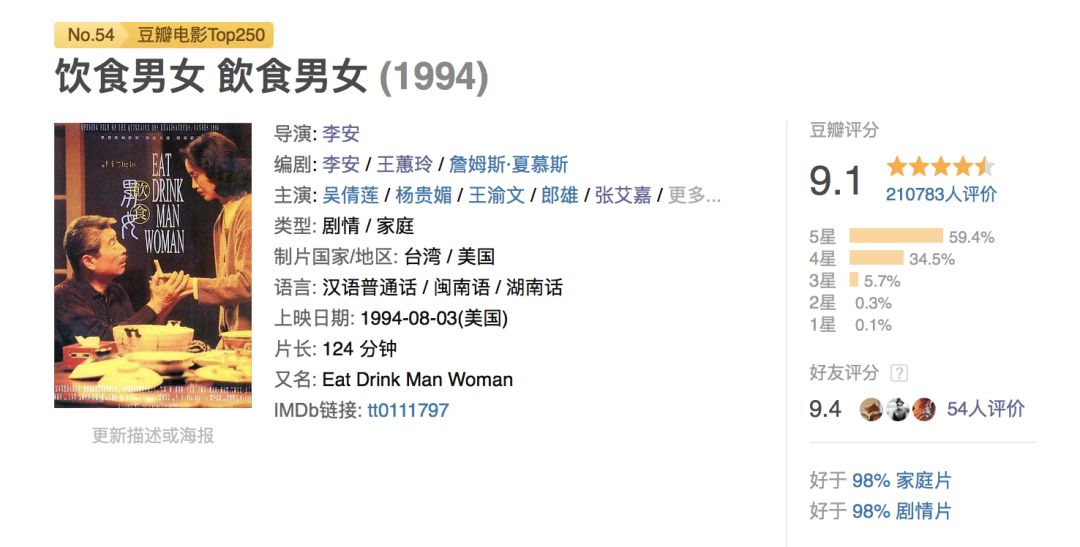

说起吃,小拇哥印象最深刻的美食电影当属李安导演的《饮食男女》,每次看到影片开场,老朱为团圆饭熟练忙活做菜的场景,小拇哥都直流口水。

今天就把这部电影推荐给你们,适合冬日,也适合团聚。

一直很相信一件事情,经典电影是可以一遍遍重温的,而且每一次看,都一定会有全新的感受。

冬天太冷,生活又太苦,只能钻到电影里吃一颗糖。

今天聊一聊李安导演的《饮食男女》。因为再次重看了一遍之后,发现它其实更加是一部非常适合冬天的电影。

不仅是一颗糖,而且更像一杯暖心的茶。

影片里父亲郎雄的满汉全席会馋得你蠢蠢欲动,但全片的质感更像一杯余韵悠长的茶。

将一家人的悲欢离合、生活的酸甜苦辣,都写进了那短短的一百二十分钟里。

不过,这一次重看,我还是有了很多新的感悟。

而且也发现,这居然是

李安所有的电影里分数最高的一部,高达 9.1分。

高过《少年派的奇幻漂流》的 9分。

《断背山》的8.6分。

甚至也远远高过了刚刚 8 分出头的《色,戒》和《卧虎藏龙》。

实际上,李安早期的家庭三部曲在大家心目中的地位一直都很高,《喜宴》同样高达 8.8分,《推手》也有 8.4分。

大家现在提到李安,说到他是个很懂得表现中西方文化差异、也很擅长于拍摄生活、家庭与伦理的导演,这种印象都是来自于这个家庭三部曲。

某种程度上其实也看出,即使是在今时今日的中国,现代人对于家庭题材的作品还是有很大需求。

但是国内除了层出不穷的婆媳剧之外,有多少人能够看破家庭的真谛呢?

李安无疑是其中一个。

如今重看《饮食男女》,我也不得不心服口服,难怪这部作品的分数会这么高,它确实是这一系列的大成之作。

我们不仅能看到李安一贯的严谨和工整——

这几乎可以说是他最好的剧本了,虽然细腻平淡,但剧情流畅,几乎没有一处废戏,每一个细节都值得玩味。

更为难得的是,同样也能看到极为天才的、一闪而过的灵光乍现。

他拍出了波澜不惊的生活之下的暗流涌动。

最近李安的 “伯乐” 特德·霍普的自传《希望为电影》出了中文译本,他一手挖掘李安的故事作为重中之重,被直接写在了内容简介里:

一个穿着风衣、手拿塑料袋、外表谦和的亚洲人走了进来。

我不知道他是谁,也不知道他为什么会来。

说道,打扰了,我是李安。

再不拍电影我就要死了。

是的,我们都知道这位全球知名家庭煮夫、拎着一袋子剧本上门毛遂自荐的李安有多惨了。

但如今来看这部1994年的《饮食男女》,倒不仅仅只是一部早期的小成本作品。

甚至你会发现,

这部电影可以说是星光熠熠,几乎包揽了当时台湾的一大票演技派明星。

朱家一门三姐妹,扮演大姐的是金马奖影后、蔡明亮的女神

杨贵媚

。

小时候不懂,但如今看来,她将一个看似禁欲保守的女人,内心深处的妩媚和风情表现得淋漓尽致。

扮演二姐的是

吴倩莲

,不用再介绍她有多美了吧,又美又骄傲。

知性又成熟的都市女性,好像现在很多影视剧,都已经不知道该如何诠释这样的形象了。

扮演小妹的

王渝文

当时也只有21岁,满脸都是胶原蛋白,穿着最朴素的衣服也挡不住满脸的青春无敌。

围绕着这一家人的呢,还有大姐杨贵媚的好友

张艾嘉

,本以为只是友情客串,没想到最后是个巨大的“惊喜”。

张艾嘉的母亲

归亚蕾

,虽然一直都很演技派,但在这部电影里还是贡献了让人完全大跌眼镜、又会一直念念不忘的喜剧表演。

![]()

男性角色呢,除了家庭三部曲雷打不动的父亲

郎雄

,还有两位颜值正到爆的大帅哥

赵文瑄和陈昭荣

。

甚至于现在豆瓣上还有人在争论,这部电影里赵文瑄和陈昭荣到底谁更帅一点。

这么列下来,已经至少有 8 位主要演员了。

能将 8 位这么棒的演员用到位,让他们每个人的表现都有亮点、都让人津津乐道,

但是剧情依然流畅有趣,完全不会喧宾夺主。

这本身就能体现导演和剧本的功力了吧。

再说剧情。

明面上,这部电影讲的是丧偶的鳏夫和三个未婚女儿住在一起,她们又如何各自找到自己的归宿,嫁人的嫁人、出国的出国。

这其实是个有些伤感的话题:女儿们一个接一个地离开,留守的老父是否会感到失落呢?

第一次看这部电影的时候,年纪还小的我,其实就只懂得惊叹于李安对“父亲”的通透理解。

他拍出了郎雄的那种失落。

他们的每一桌家宴做得越丰盛,我就越觉得痛惜:做这么多菜,最后一定是吃不完的。

但再一次看这部电影,我才发现,

这种人到老来的孤独,只是他想要表达的第一层内容。

虽然菜注定是吃不完的,但是享受做菜本身,享受将所有的菜摆上桌的那一刻,享受那一刻的圆满——那才是最快乐的。

大概,这才是李安最终想要表达的内容吧。

实际上,你会发现,在这个看似普通的家庭里,每个人的故事都非常戏剧性。

而这种戏剧性其实就体现在,每个人虽然都找到了归宿,但这种归宿好像都和自己原本预期的不太一样。

大女儿是个极端保守禁欲的天主教徒兼高中老师,但偏偏被学校里的肌肉体育老师机车男吸引。

二女儿是个职业女强人,没办法和人建立长期稳定的关系,但却四处留情,和前男友藕断丝连,又和帅气上司玩办公室暧昧。

看起来机会多多,但原来是竹篮打水一场空:哪个男人都没有为她留下,她只能选择事业。

年轻的小女儿就更厉害了,看起来温温柔柔,但是却闷不做声地就撬了同事的墙角。

同事向她哭诉的时候,她也只是低头沉默。

谁能想到这个站在麦当劳门口,痴心读陀思妥耶夫斯基的文艺青年,居然是个富二代潜力股呢?

她就欢欢喜喜地奉子成婚了。

因此,最后老父亲突然给了大家一个惊喜,也就不意外了吧——

以为他年老力衰,只能做女儿的拖油瓶,谁知道原来人家早已找到了人生的第二春。

哇,真是让人意想不到的大团圆结局!

这也正如父亲郎雄所言:

“人生不能像做菜,把所有的料都准备好了才下锅。”

煮菜下锅的那一刻,你多半已经知道自己会做出一道怎样的菜,却不能知道自己会有怎样的未来。

想要守住传统,守住骄傲,守得云开见月明,那多半只是一个理想。

在真实的生活里,要放下骄傲,放下心防,甚至要放下自己,才能得到大团圆的结局。

李安的叙述就是这样,看似平淡克制,实则绵里藏针。

剧本里虽然都是一件件日常琐事,但实则精雕细琢,铺垫、影射和反差都是信手拈来,每一个细节都经过深思熟虑,意味深长。

他实在太擅长以小见大,从一个小小的家庭故事,延伸到整个社会:

晚年家庭生活的不断磨合,新与旧的观念冲突,甚至是处在变革阶段的台湾,中和西的文化差异。

而更为可贵的是,剧情层层推进的背后,总是离不开 “饮食” 二字。

甚至于,几个人在饭桌上聊天,轻描淡写地说了几句话,其实已经道出了角色内心的渴望,也道出了李安真正想要说道的东西。

小女儿是在路边摊抓住了未来男友的心。

二女儿烧了一桌菜之后,才真正让我们看到她的内心与渴望。

而影片中的几次高潮和转折,无一不是发生在家宴上。人事流转,唯有一桌筵席永远圆圆满满。

拍这部电影时的李安,已经四十岁了。

四十岁的他,内心其实通透至极:中国人的智慧是在于妥协,要不动声色地绕一个大圈子,要先学会放下,才可以拿去。

但为什么我们会如此喜欢李安呢?

因为他镜头下的每一个人,最终都还是会获得大团圆结局。

他的电影,总好像是某种委婉的规劝。虽然看得通透,但故事总是温柔的,让人感到温情脉脉,细腻却不做作,既真实又熨帖。