作为《唐人街探案》系列电影第三部,《唐人街探案3》创下了一系列新纪录。上映第一天创下了中国单日票房的新纪录,并很快打破了《唐人街探案2》保持的33.9亿的本系列票房纪录,而且必将成为中国票房排行榜前五名(而且是唯一一个两度进入前五名的电影,这个纪录估计也是空前绝后),让导演陈思诚成为中国历史上首位票房超百亿的导演。

伴随着高企票房,该片的口碑一路下滑,恐怕也要创下中国票房前十名中评分最低纪录。

尽管口碑下滑,春节档票房冠军被《你好,李焕英》夺走也是板上钉钉,但是《唐3》注定要被载入中国电影的史册,

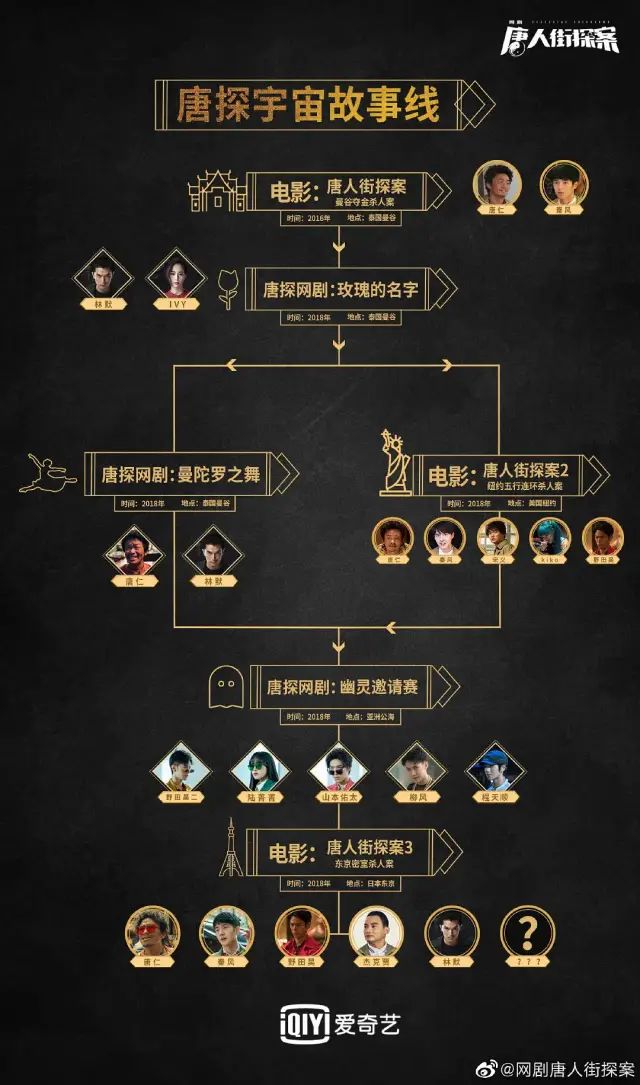

因为这是中国人在电影屏幕上打造原创IP,并衍生成影视IP宇宙的首次成功尝试。而之前这项特权,完全掌握在美国人手里。

虽然吴京的《战狼》系列已经拍成两部,可以说初步形成一个成功的原创IP,但是目前来说还局限于主角本人塑造,距离形成“宇宙”还言之尚早,吴京本人是否有意如此也不得而知。而唐探官方则早已显露出打造唐探宇宙的野心。

那么,这个唐探宇宙到底是什么,其中又体现了怎样的野心和格局呢?本文尝试解读一二。

首先,我们从《唐探》三部曲中归纳一些共同要素。

顾名思义,故事地点发生在国外的唐人街,案情基本跟中国人相关。这么安排有以下几点原因。首先,根据中国法律,私家侦探不合法,而且为了突出侦探的神勇,侦探片的警察形象都比较负面,在中国很难过审,于是只能将故事地点放在国外。但是,如果拍成一对外国人的侦探电影,中国观众又很难感兴趣,海外华人集中的唐人街就成为一个讨巧的选择。而且可以将该系列打造成观光类侦探片,也符合侦探片发展趋势。

从剧情来看,三部都涉及到宗教元素,第一部赃物藏在佛像,第二部凶手按照道教五行杀人,第三部思诺在天主教堂中给唐仁暗示。三部都涉及到黑帮元素,而且有意思的是,黑帮头目共同成为案情的苦主。原本应当打击黑社会的当地警察,反过来为黑社会老大鞍前马后地办事。

三部电影也都涉及到当地华人现实境遇,第一部唐仁自己就是例子,背井离乡在外打拼,但这么多年还处于社会边缘,小沈阳等人扮演的犯罪团伙也是如此,也是混的不如意,不得不铤而走险。第二部,酷似特朗普的美国警长赤裸裸进行种族歧视,华人偷渡者境遇悲惨,华人黑帮还落井下石,将没身份的华人女性拐卖到南美。第三部则集中在小林杏奈身上,身为日本东北开拓团与中国人的后代,一生注定充满艰辛。(当然,剧中这段情节处理得比较突兀)

唐探2中的纽约警长

很显然,唐探系列电影与好莱坞电影一样,都有很强的文化宣传导向。只不过不同的是,好莱坞电影正面一定是白人英雄(当然在这些年自由派政治正确影响下,这一色彩开始淡化),华人面孔扮演的往往是反派,形象也以阴险、猥琐为主。而唐探电影中,在表现国外旅游胜地风光的同时,呈现当地警察软弱无能,黑社会只手遮天,极端富有,普通人生活无着,不是成为受害者就只能铤而走险,走上犯罪道路,可以说一片水深火热。

从角色塑造上,主角唐仁和秦风,一阴一阳,仿佛天然是矛盾的对立面。一个是性格冲动的市井油腻好色的中年猥琐大叔,另一个是性格孤僻冷静,除了探案一切不感兴趣,说话还结巴的小鲜肉,互动自带笑点。表面上探案都是秦风的功劳,但是唐仁在无意间的举动,往往起到发现关键证据,推进侦破进程的作用。

两个主角本身性格塑造也是充满矛盾。王宝强饰演的唐仁,看似贪财好色,遇事和稀泥,但是大事不含糊,嫉恶如仇。而秦风则复杂多了,他探案的动机从来不是惩恶扬善,而是高难度的案情激发了他的兴趣,一定要把案情真相搞清楚。唐仁和秦风的性格显然是刻意为之,其中蕴含深意,体现了两种不同的哲学观。

体现这种深意最明显不过的暗示,是唐探电影每一部最开始,都会引用一句古籍中的箴言。

唐探1开头的话是:

一阴一阳之谓道也,继之者善也,

成之者性也。——《周易·系辞》

唐探2开头则是:

道生一,一生二,二生三,三生万物。——《道德经》

唐探3则是:

大道之行也,天下为公。——《礼记》

我们先从唐探1的这句话开始。这句话的意思是:“阴阳运行变化称之为道,是宇宙运行的法则。阴阳在运动变化的过程中所产生的东西具有善的性质,它所成就的东西就是人或物的天性。”

这句话可以说影射了影片中讨论的人性的善恶问题,也是整个唐探宇宙的主旋律。

道家对于善恶的认识比较复杂,并不是单纯的惩恶扬善,而是认为正如光与影相伴相依不可分割一样,人性善中也包含了恶,恶中也蕴含了善。所谓孤阳不生,独阴不长,不可能完全消灭一方保留另一方,关键是保持两者之间的平衡,让世界能够正常运行下去,这才是真正的“大善”。

唐探1中思诺说:“个体生命不同,但这世界善恶总量不变。每个人从出生就注定扮演各自的角色,有的是善,有的是恶。” 这句话中将人简单地分解成善人和恶人,就过于极端化了,与道家善恶理念理解有所不同,而秦风教给思诺的折纸,则隐含了只有善恶相互平衡,才能成为立住的“人”。

到了唐探3,疑似已经加入Q的思诺送来的莫比乌斯手环,表面她已经领悟到了“一阴一阳之谓道也”,同时也暗含Q这个组织的理念正是如此。

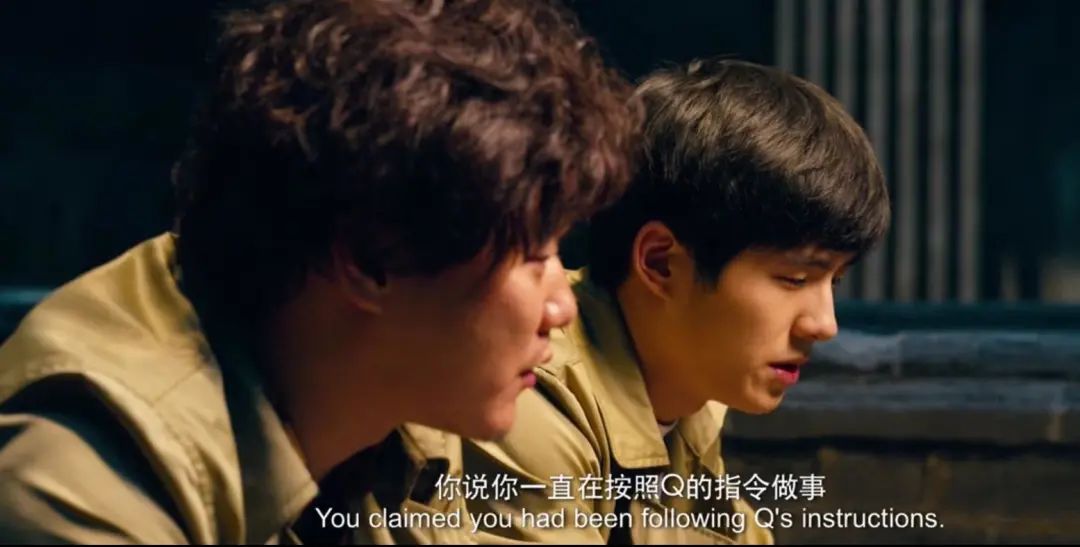

也正是因为Q发现秦风暗合道家价值观,并且秦风又是天资极佳的侦探,因此才在唐探3中积极招揽秦风。但是结果我们已经知道,秦风拒绝了招揽。

那么,Q所理解的“道”和秦风所理解的“道”,差异又是什么呢?

这个差异就体现在对“

继之者善也,成之者性也

”这句话的理解。

相传儒家祖师孔子曾师从于道家祖师老子,应该说儒家思想中相当一部分源于道家。但是两者之间又存在一个根本分歧,这个分歧就是出自对《周易》这句话理解不同。

用今天的语言表述,人一切行为都由其三观决定,即宇宙观、价值观和人生观。宇宙观决定了如何看待世界万物及其运动变化,价值观决定了对是非善恶的判断,而人生观则告诉你人生的意义是什么,应该追求怎样的人生。

道家认为,宇宙观是一切的基础,“道”(世界是如何运行)决定了价值观(是非善恶的判断标准),我们行为处事,就是为了暗合天道,道法自然,偏重于“

成之者性也

”。

而儒家则认为,人的行为总是要追求一个终极目的,这个目的就是“善”,《礼记·大学》有云:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,因此儒家偏重于“

继之者善也

”。

道家求“真”,儒家求“善”,真与善之间是统一的。但是理论是一回事,实践是另一回事。真正执行起来,就要落实到对“道”和“善”的理解和诠释。

从认识论的层次,道家相当于理科生,“道”的研究来自于对自然现象的观察与总结,把自然规律应用于人类社会,能够让社会良好运行,就叫做“善”。道家之善可以分成不同层次,必要时也许会抓大放小。曹操在粮尽之时,杀运粮官平息众人的愤怒,背地里再厚待运粮官家人,就体现了道家思想。

儒家相当于文科生,从人类社会中提炼出道德标准作为“善”,并以此作为行为准则。根据儒家观点,任何事都可以分成是非曲直,不分大小,只做善事不做恶事。刘备所说“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,就体现了儒家思想。

曹操会做恶事,被人民群众所不喜,被称为奸雄。但实际情况没有那么简单。

人类社会本身一个复杂巨系统,人类社会还包含人的意识,又是一个复杂巨系统,因此人类社会就是许许多多复杂巨系统相互作用构成的复杂巨系统,再加上每个人自己作为社会一份子深陷其中,根本无法看清全貌,儒家对善恶的理解往往流于表面,最后只能引经据典,按照往圣先贤的指导做事,往往陷入表面化,简单化的泥潭。

道家认为道“玄之又玄”,充满敬畏,终其一生都在追寻对道更深层次的理解。同样,道家对于社会运行充满敬畏,善恶纠缠相互转换,如何才能做到判断无错?因此,道家尽可能不出手干预,主要作为一个“观察者”,因此道家往往表现为“出世”,但在社会动乱,社稷倒悬的关键时刻,又会有道家弟子出手拨乱反正。

正因为如此,秦风在前两部作品查案过程中,并没有对同样涉嫌犯罪的思诺和宋义追查到底,因为他们各自的行为存在着惩恶扬善的动机。但如果是换成不放过一个罪犯的柯南,早就把罪证交给警察了。

儒家则自信真理正义掌握在自己手中,按照自己的善恶判断干预世界,惩恶扬善,儒家往往表现为入世,主动干预世界运行,让其符合自己的善恶标准。但是善恶标准往往是人为认定,与复杂世界有很大距离,这就决定了

小儒为善,大儒往往物极必反,走向善的对立面。

道家对儒家的善恶观很不以为然,庄子说出“圣人不死,大盗不止”“窃钩者诛,窃国者为诸侯”,儒家冠冕堂皇的道德学说,最终就会成为恶行的掩饰,或者本身成为罪恶的源头。

道家对于世界的认识无疑比儒家深刻得多,但是也带来了实践上的悖论:到底要不要干预世界的运行?老子所说的“无为而无不为”是理想境界,但是难度太大,往往成为“我无为而民自治”。道家思想也成为西方自由主义思想的源头,是文艺复兴时期东学西渐的结果。

既然社会复杂,人为干预总会有偏差,政府有形之手总会犯错,干脆能砍则砍,只保留市场无形之手。这就是自由资本主义的核心思想。

唐探宇宙中的世界,是比现实世界更加典型的自由资本主义世界。政府治理基本看不见,黑社会及其经济体系成为那只“看不见的手”,警察系统甚至为黑社会服务,底层人民受苦受难,这也是唐探3中田中警官所说的“无处不在的完美犯罪”。

面对社会性完美犯罪的残酷现实,应该怎么应对?

在东方浪漫主义思想下诞生的武侠小说,就是对这一问题的回应。既然法律已经成为罪恶的帮凶,那么就幻想有一群游走在法律之外的侠客,除暴安良,劫富济贫。《射雕英雄传》中,洪七公在怒斥裘千仞时所说:“不错。老叫化一生杀过二百三十一人,这二百三十一人个个都是恶徒,若非贪官污吏、土豪恶霸,就是大奸巨恶、负义薄幸之辈。老叫化贪饮贪食,可是生平从没杀过一个好人。裘千仞,你是第二百三十二人!”

这话听起来大义凛然,如果细究起来,洪七公在杀这些人之前,是否如神探福尔摩斯那样抽丝剥茧,还原案情真相,让恶人无所遁形,而让好人沉冤得雪呢?

面对罪恶,快意恩仇固然让人心里很爽,但是评价善恶的依据是什么?如果依据站不住脚,似乎也不能解决问题。于是,面对同一问题,西方理性主义诞生了侦探小说。侦探小说=西方的武侠小说。侦探小说诞生于十九世纪中叶的西方,正是资本主义基本确立,警察体制逐步建立,社会矛盾逐渐高企的时代。侦探小说中精彩的推理,正如武侠小说中的武功一样,是吸引人观看的要素,但本质上还是表达惩恶扬善,除暴安良的价值观。

最初的侦探小说关注于故事本身的巧妙,极高解题难度带来的快感,被称为“本格”。正如武侠小说华丽的武功,曲折的剧情,虽然看着很爽,但这种东西看多了总会让人乏味,开始探究罪恶背后的原因,于是出现了“社会派”,使得侦探小说承担现实意义。随着经济全球化,人口大规模流动,假日旅游类侦探小说也在兴起。很多人都会在旅游之前,买一本跟目的地相关的侦探小说,在实地旅游时前往书中提到的地点,也别有一番风味。

唐探宇宙吸收了武侠的诸多要素,比如打斗,每个侦探独有的“异能”,是披着西方侦探小说外衣的社会派+旅游侦探电影,其内核又是东方哲学思想与西方工具理性相结合的产物,隐性承担着中国文化对外输出的功能。

这么多关键要素汇聚在一起,一不小心就成了大杂烩,但是如果搞好了必然火爆。这体现了陈思诚的思维要比张X谋,陈X歌、冯X刚等老牌著名导演深刻得多,也体现了他对市场需求的精准把握。

中国大多数人遵循的是比较浅层的儒家价值观,与唐仁这一市井小民的形象正好对应。秦风与唐仁这一对搭档,秦风的初始设定是遵循典型的道家哲学,在唐探1中只查真相不问善恶,说实话是不符合普通人的喜好,经过唐仁这么一中和就正好符合大众审美。

唐探1给出了初始设定,唐探2是从单一电影展开成唐探宇宙的关键。开篇的这句话 “道生一,一生二,二生三,三生万物”,正好对应侦探三人组:秦风、唐仁和宋义,三人代表三种立场,之间复杂互动“三生万物”,衍生出光怪陆离的唐探宇宙。