“文学就像炉中的火一样,我们从人家借得火来,把自己点燃,而后传给别人,以致为大家所共同拥有。”

—— 居斯塔夫·福楼拜,法国著名作家

大多数伟大的作家,一辈子只能写出几本小说,历经时代更迭与洗刷,能流传至今的经典,少之又少。

季羡林曾说过,“如果读书也能算是一个嗜好的话,我的唯一嗜好就是读书。”

读书可以使我们年长,也可使我们年轻。

这是量变产生质变的过程,一天只读500字,一月1.5万字,一年18万字......所谓“士别三日,当刮目相看”,读书就是一件让人偷偷成长的事。

有这样一群国内外文界最顶尖的“长辈”,他们是教授、作家、翻译家,更是“人生家”。现在,他们将为你阅读自己的“一生之书”——是他们最喜爱、研究最深入,或者是浸淫其中一生的经典作品。

苏州大学文学院的季进教授对这个阵容的形容是:“史无前例”“大师云集”——这支讲师队伍无疑是空前的,而鉴于一些老先生的年龄,也可能是绝后的。

九十岁:

经历过最深刻的磨难,才有最真切的欢乐

今年91岁的王智量先生还清晰地记得,多年前在书店内邂逅《叶甫盖尼·奥涅金》的情形。那时候,他在哈尔滨外国语学校里进修俄语,穷得哐当响,但他毫不犹豫典当掉自己的西服上衣,换来这本书。这一陪伴,就是七十年。

回北大后不到一年,他就能把其中400多个十四行诗节全背下来。当时,何其芳听说这件事,就鼓励他,既然都会背了,那就翻嘛!

这句话,启发了他的翻译生涯,殊不知,也是这趟精神磨炼之旅的开始。

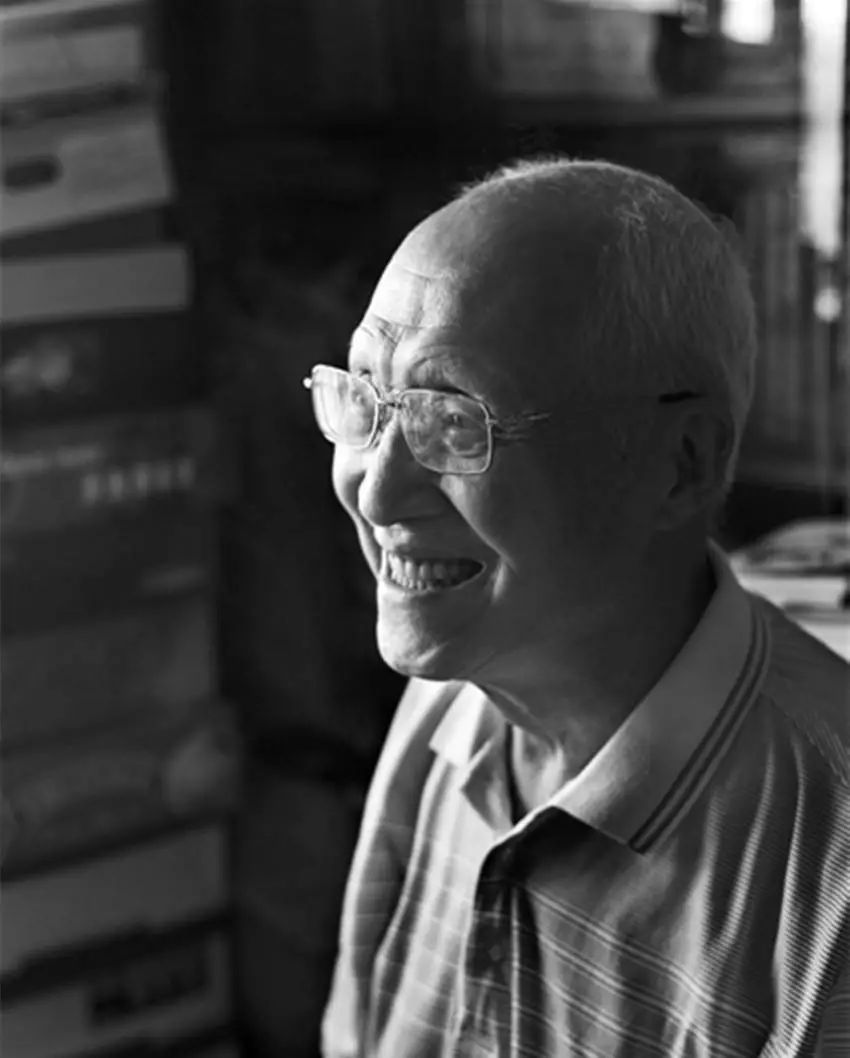

王智量,91岁,年轻的时候,曾用24年翻译《叶甫盖尼·奥涅金》

王智量,91岁,年轻的时候,曾用24年翻译《叶甫盖尼·奥涅金》

上世纪50年代末,是他生命中的至暗时刻。从那时起整整20年,王智量妻离子散,先被下放到河北、甘肃农村,后无奈“逃”回上海,搬运钢板、扛木头,靠打零工贴补家用,最困难时,从菜场拾菜皮、买做饲料的碎米充饥。

翻译这本小说的信念,支撑他度过那段艰难的岁月。某种程度上说,是普希金的文学“引渡”了他。

在回忆录里,他写道:“在太行山麓小米峪山村外,我一边踩着刚刚撒下稻种的田垄,一边借助这一动作的节奏,默念着《奥涅金》中四音步轻重格的诗行,再一句一句地把原诗按照我给自己定下的方法,在心中翻译成中文……”

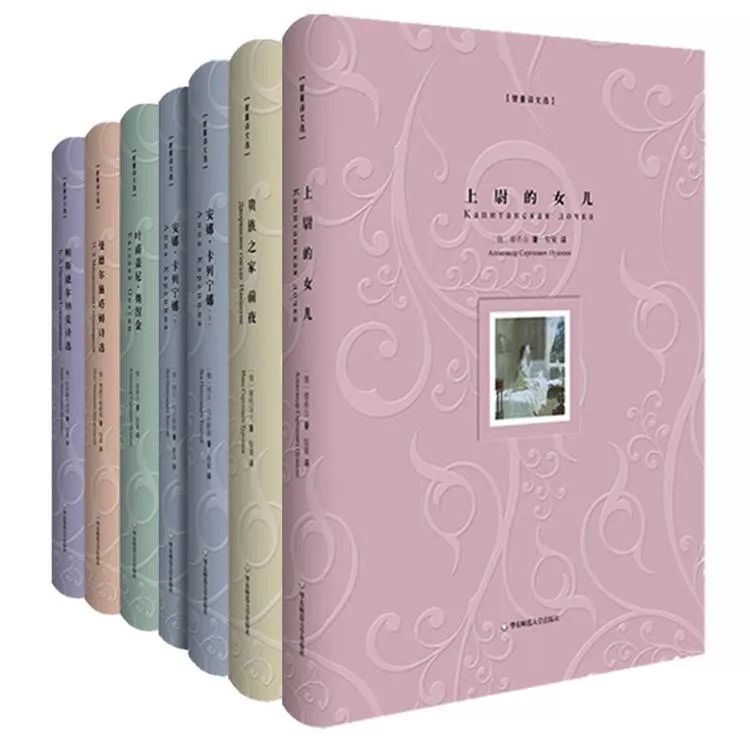

《智量译文选》

冥冥中,奥涅金这个人物角色的命运和情怀似乎转移到了王智量的身上,他仿佛就是那个典型的“多余人”,跳脱出时代的困囿,观察和咀嚼着人生中的苦难。

在矛盾中生存下来,并热烈地生活下去,这就是赢家。

八十岁:

努力了不一定有结果,但不努力就一定没有结果

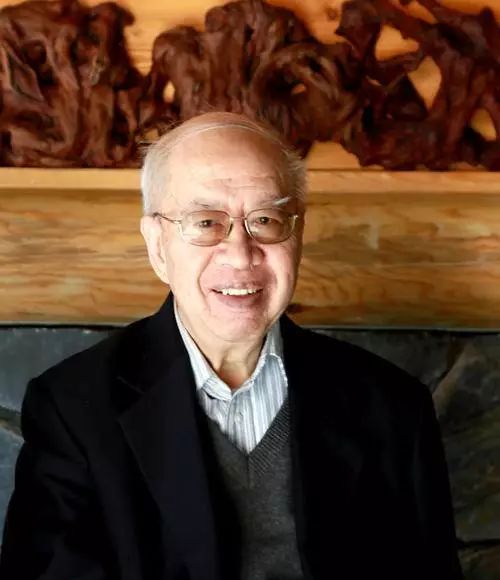

叶廷芳,83岁,对孤独作家卡夫卡保有着独特的体悟

叶廷芳先生今年83岁。作为译介卡夫卡于中国学界的第一人,在谈及卡夫卡时,他却首先讲了一个发生在他六岁时的故事。

1942年夏天一个晚上,日本军队杀进他的家乡浙西衢县的小村庄时,他们一家来不及跑,只好躲进简陋的小楼二层。日本兵打破大门冲进院子的那一刻,他们吓得牙关不自觉嗒嗒嗒地响,整个楼板都随着他们的颤抖而颤抖起来。他再没有听过比这个还可怕的声音。

尽管后来日本兵匆忙离开,没时间杀人,但那种恐惧的声音一直留在他的记忆里。叶廷芳回忆起那个场景时,写道:“战争就这样刻进我的骨头,我在惊惧中开始早熟。”

这大概是他和卡夫卡之间隐秘的心灵通道。

但命运恶意的玩笑尚未结束。1945年夏,他因为一次意外断失了左臂。而更大的不幸是,本来喜欢他的父亲,却渐渐对他厌烦。因为在那个时候的中国农村,一个残疾孩子,对家庭生计来说就是累赘。

“我父亲常常瞪大眼睛暴怒起来,骂道:当初你为什么不干脆死掉?!”叶廷芳回忆。他在家里被彻底孤立。正如卡夫卡曾经说的,因为畏惧父亲,“在自己的家里我比一个陌生人还要陌生”。卡夫卡和叶廷芳,两个不同国家不同时空的人,从此背负起一生的“原罪”。

逆境从未使他退缩,谈到性格,他对自己的评价是“不服输”。

他曾说,命运这个东西,它打击你,又成全你,条件是:

你不服输!

一件事努力了没有结果,难道就不努力了吗?

当然不能。人要时刻主动地驱动自己,每克服一次困难,就获得一次正向的精神力量,人就越来越坚强。否则,一步后退就可能步步后退。

悖谬、孤独、陌生感、恐惧感、重新审察世界、为艺术献身……作为国内卡夫卡研究的权威,叶廷芳的生命体验与其毕生研究的作者,有着一种文字与精神上的“双重共振”。

七十岁:

“幸运”来源于内心的感恩和满足

对76岁的郭宏安来说,能一生和文学为伍,是天底下最幸运不过的事情了。

郭老多年沉浸文学,身上自然流露出一种温和、内敛的气质。他说,如果他的人生里有什么小的挫折,遇上了文学以后,挫折也就随之烟消云散了。

如他所说,

有一批视文学为生命、甘于寂寞清贫、冷静观察民众生活、探索社会深刻含义、埋头打造独特语言的人,才有可能产生杰出作品。

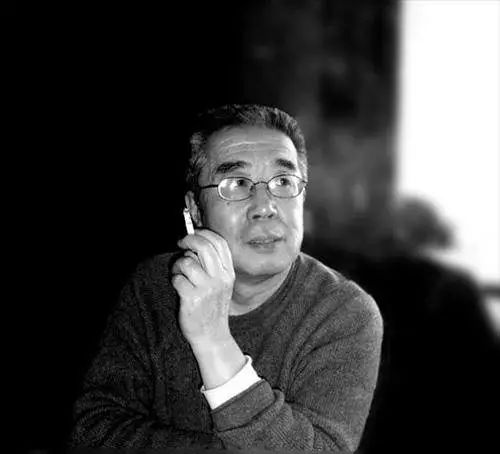

郭宏安,76岁,法国文学翻译家,一直热爱着生活

他是幸运的,一是考大学时,报了北大,并且认定非北大不去,否则就去乡下务农,结果真给他考上了北大的西语系。他一头扎进法国文学的汪洋大海里,结交了蒙田、加缪、司汤达等等有趣的灵魂。

二是大学毕业后,他的同学们纷纷被下放,而他因为自己的工人家庭出身,再次幸运地被分配到部队里。在部队八年,他一直没有放弃文学理想,终于让他抓住一次转业机会,到新华社,再到瑞士日内瓦大学进修,再回国从事喜爱的翻译,顺风顺水,不起波澜。

和文学为伴,真的会使人幸运吗?

法国启蒙运动时期思想家孟德斯鸠曾经说过:

“读书对于我来说,是驱散生活中的不愉快的最好手段。

没有一种苦恼是读书所不能驱散的。

”

郭宏安也引用了蒙田的话对此做了解释:自给自足,自己就是一切,这就是幸福最主要的品质。

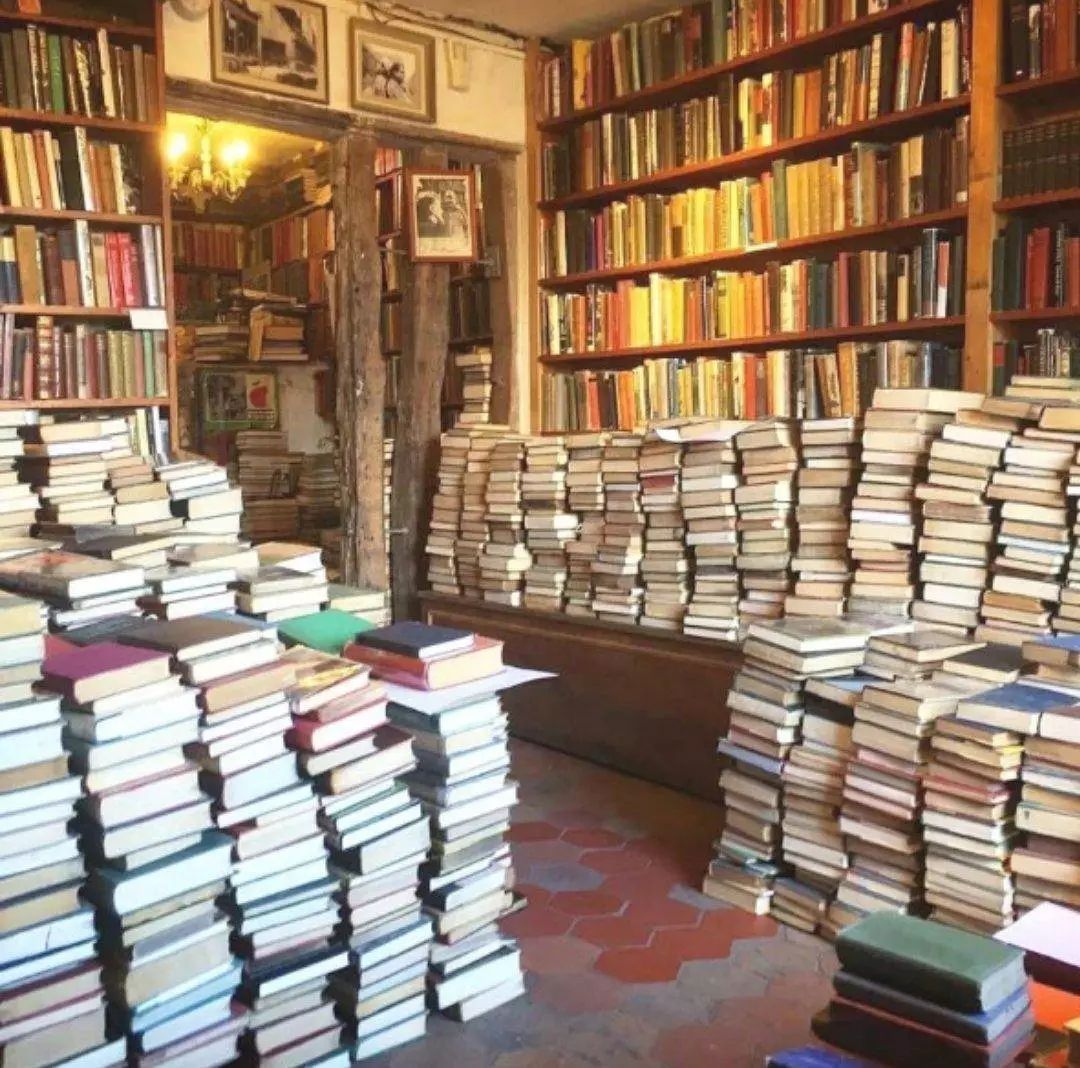

有书可读,就是最大的幸运

。

六十岁:

在战胜外来敌人之前,先得战胜自我

今年65岁的余中先是业界不折不扣的“劳模”。几十年如一日的翻译,从不带有什么功利心。他很善于合理规划时间,随时记录下自己在生活中的感想。虽已年过花甲,因为热爱游泳,身材仍然管理得很好。

这些细节全部指向一种品质:严谨、认真、坚毅和持之以恒。他说:“这种品质是十六岁时,《约翰·克利斯朵夫》带给我的。”

1970年,余中先上山下乡,在浙江萧山建设兵团海涂垦区,修水利,种庄稼,生活艰苦,最大的慰藉就是读书。那时,他借到了一本残破的傅雷译本的《约翰·克利斯朵夫》,几乎一口气读完。这本书仿佛是暗夜中的明灯,一下子照亮他前行的道路。

他把傅雷的一句话作为座右铭:

“在你要战胜外来敌人之前,先得战胜你内在的敌人;

你不必害怕沉沦堕落,知晓你能不断地自拔与更新。

”

余中先,65岁的他仍保持着每天6小时的翻译工作

考上北大后,他被老师形容为“最玩命儿的那个”。后来从事翻译,在翻译一本《潜》的小说时,为了更好地领悟作者对于海洋的微妙情愫,59岁的他亲自去练习了潜水。

余中先说,小时候我觉得命运特别不公。赶上了时代动荡,耽误了学业。那时候我有一种阅读的饥渴,而且饥不择食,真的是能找到什么书就读什么。后来,恢复高考的第一年,我考上了北大,之后也整天泡在图书馆里恶补,做读书笔记。

就这样,读书成了他生活的一部分,也改变了他的人生。

《我不是药神》里有一句台词:“世界上只有一种病,那就是穷病。”借这个意思也可以说:

世界上只有一种痛苦,那就是无知的痛苦。

人是一棵会思想的芦苇。哪里有阅读,哪里就有光。