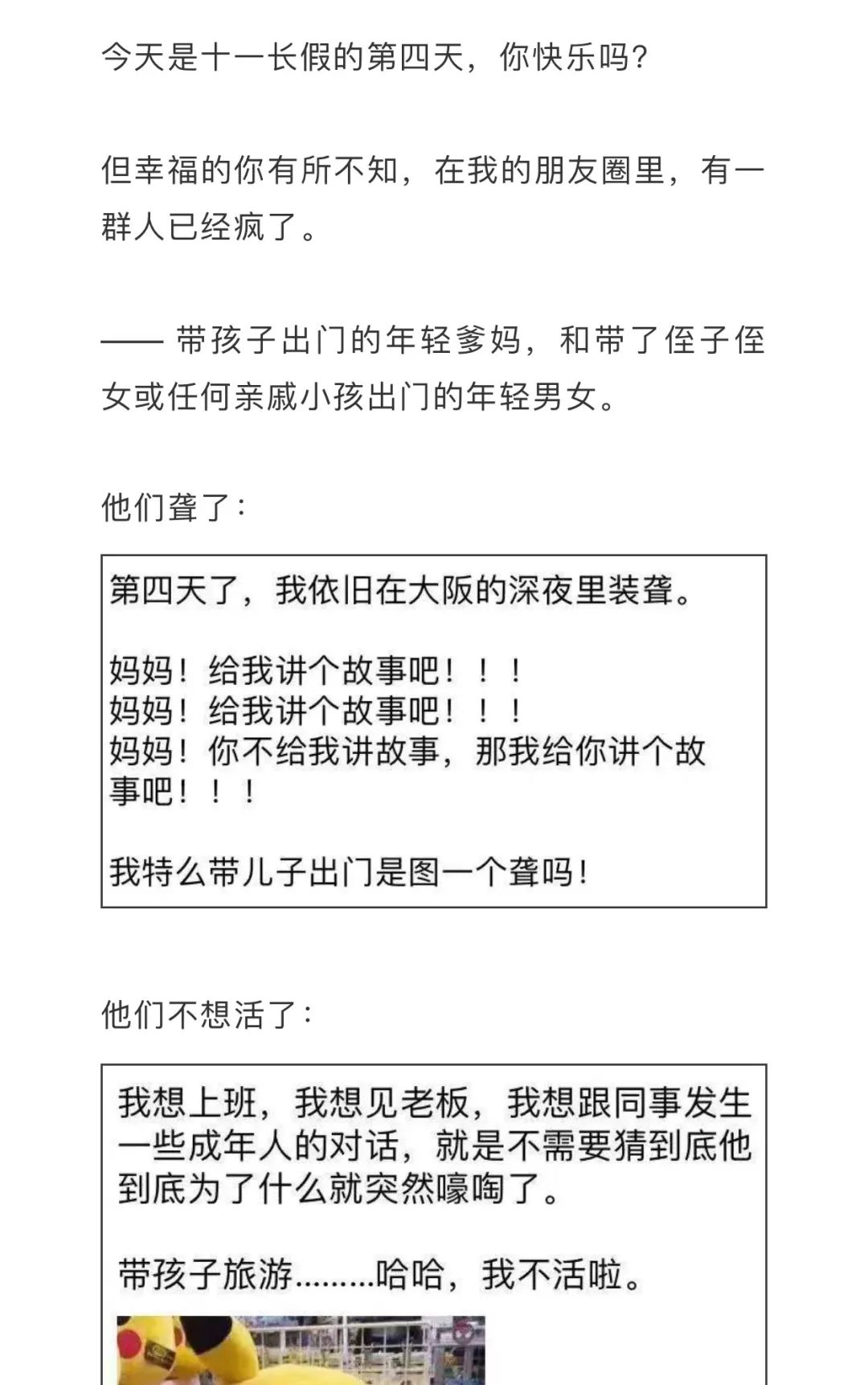

长假期间,我在朋友圈看到过不下

10

种版本的关于假期带娃有多艰难的吐槽,来自不同公号的推送。大意是一致的,就是因为有娃的存在,假期是噩梦,全家带娃出游更是噩梦,好想死,好盼望假期结束把娃送去幼儿园或学校的日子。

我注意到人们在转发这些推送的时候,使用的文案也大同小异。一般是

![]()

![]()

![]() 或者

或者

![]()

![]()

![]() 的表情,加一句「是我本人没错了」或者「谁在偷窥我的生活」,推送下面的留言也是「经历过的都懂,不说了,我家娃又在催命了

的表情,加一句「是我本人没错了」或者「谁在偷窥我的生活」,推送下面的留言也是「经历过的都懂,不说了,我家娃又在催命了

![]() 」,很整齐,好像这些文章百分之百传达的是他们的处境和心情。很少看到有人说:「我们家不是这样,没有说的这么夸张」。仿佛当父母的众口一词,只想倾吐这一种共同的心声。——

当然,有其它感受的人可能根本就不出声。

但这就是我要说的问题。

」,很整齐,好像这些文章百分之百传达的是他们的处境和心情。很少看到有人说:「我们家不是这样,没有说的这么夸张」。仿佛当父母的众口一词,只想倾吐这一种共同的心声。——

当然,有其它感受的人可能根本就不出声。

但这就是我要说的问题。

我们在社交网络上越来越倾向于表达共性的感受,至少我在朋友圈里看到的是这样。

假期带娃有哪些体验呢?

如果我们认真想回答这个问题,很复杂,没有一句话的答案。

累?肯定有,极端的时候也会崩溃抓狂。

但有没有不同的时刻呢?恐怕

也有。

最疲倦的人也有幸福和满足的瞬间,否则度假是为什么呢?

——而且,就算是表达疲倦和崩溃,难道所有人都是一致的「因为孩子太皮,队友又太不给力,老母亲才很累」吗?

孩子都皮吗?

队友都不给力吗?

老母亲都很老吗?

有没有别的可能呢?

我猜,我们日常发圈的时候,会不会有这样一种假设:「

大家都有的感受,才是可以安全表达的

」。所以朋友圈里,就连假期出游的照片都是整整齐齐的九宫格:蓝天、街市、美景、美食、美颜。好像不这样发出来就不是一场正确的出游。

假如真的是这样,我们就要好好想一想,这种趋同性的背后是因为什么,让我如此渴望淹没于人群,不惜用公共的表达替代个人的思考?或者——我尽量用安全的方式来表达这个意思——如果我有一些不同于「大家」的感受,我为什么不敢说?

可能是太恐惧说出来的后果。

我猜有人会提出反对意见,说,人们经常也在朋友圈里吵架呀,针对某个明星或者热点话题,人们的观点也可以很多元。这是事实。但我感觉,吵架很多时候还是为了加深自己的归属感,确认我属于某一方阵营,获得更紧密的内部认同感。很多人争吵的方式是转发一部分文章,说:「关于

XX

事件,这篇文章的每一个字都代表我想说的」。而我表示怀疑:

真的吗?

每一个字?

——但是,好吧,可能是我太挑剔了,争吵总归比统一的表达更好。争吵至少可以让人想一想:

我个人偏向于哪方?

最不幸的是连这个「想一想」的过程都没有。我就是理所当然地,毫无疑问地,有这种感受:假期当然让人疲劳,带孩子当然让人崩溃,有些事当然让人热泪盈眶,另一些事当然让人出离愤怒。人人都一样,我也一样。我就是感受到了。

也许还有另一种解释:

人们并非没有特别的感受,只是没那么多时间整理和表达。

转发是一种省事的交流手段。这方面,做公号的朋友深有体会。他们教我:写文章的时候要留出一些「金句」,标红并且加粗,最好独立成段,方便读者看完复制粘贴,降低他们的转发成本。公号认为,读者读文章就是为了找到这种句子,复制之后再打个「

+1

」就可以转发了。没几个人有空用自己的语言写一段感想。也就是说,我们太忙了以至于没时间交流个人的感受,「雇佣」专业的人替我们表达,为此牺牲掉一些个体的独特性也没办法。

这种需求我也完全理解。换一个角度看,趋同是一种交流,朋友圈拓展了人与人之间建立认同的可能。过去我们有一些私人的感受,尤其是负面的感受,不知道能不能讲,能跟谁讲。可能我过完一个假期很累很烦,说不出来,担心这样的感受不「正确」。直到在朋友圈上发现,原来别人也很累很烦,原来全国人民都很累很烦。太好了!

我并不是孤单一人。

这种感觉真的太好了。

人的内心深处都渴望融入群体。

所以我绝不否定朋友圈的价值,也不否定趋同性。我只想指出这个过程中的一个副产品——简化。也许我们在转的文章代表了我们

70%

的共同感受,(人们有

70%

是相同的,已经很多了),但不会是

100%

。那么

剩下的差异,那些个性化的体验,是不是只能作为建立认同的代价被抹掉呢?

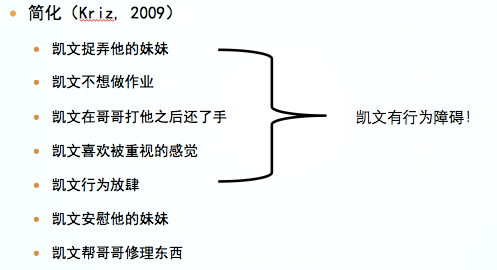

心理学家

Kriz

是这样阐述简化的:

(

引自《系统治疗与咨询教科书

》

)

这个例子一目了然。符合结论的例子(

1-5

)被留下来,另一部分信息(

6

、

7

)很容易会被忽略。或者其实还有

8

、

9

、

10

,但没人会在意,人们只记得由

1-5

形成的结论。孩子的「行为障碍」不仅是我们简化信息的结果,还会影响我们以后的信息筛选,一遍遍形成同样的结论,反复印证和强化。换到假期的例子上,就是我们会一年比一年感叹「每次假期带娃都是把人逼疯的节奏啊」。

我们会发现全国的男娃都破坏力无限;全国的女娃都玻璃心,爱哭;

所有的爸爸都只会给家里添乱;老人都小心眼;孩子写作业一定会让家庭氛围稀碎;

老母亲们宁可吃土也要给孩子报满

补习班(并没有吃土的妈妈一边转发表示「没错说的是我」,一边反思自己对孩子的付出是不是还不够)。

我另外还有一个担心,公号是这个过程的幕后推手。因为写公号的目的在于获得尽可能多的流量,所以基本逻辑是:

我猜大众对什么有感受,我就写什么。

等公号逐渐有了影响力,看公号的人就会产生另一个逻辑:

他们写了什么,我猜我(跟大家一样)就应该对什么有一样的感受。

好了,这就形成一个闭环:大众按照公号期待他们的感受产生感受,他们的感受又反过来印证了公号对大众感受的期待。「对期待的期待」是一个严丝合缝的循环,而这个循环很可能都不知道是谁起的头。总而言之,

多样性莫名其妙地受到了限制,有一些表达莫名其妙沿着固定的方向自我巩固

。不但限制了新的信息进入,还会让已知的表达走向更极端。也就是说,作为一个公号写作者,如果我看到朋友圈正在以超乎预期的强度表达着「假期带娃要把人逼疯」,我就倾向于用更逗趣的表情包,更丰富的案例,更骇人听闻的语气表达这一点,帮你确认:「没错,你的感受还应该更强烈!」