卓别林1940年的电影《大独裁者》中,有这样一个场景。

卓别林 《大独裁者》片段↓

理发师在音乐的伴奏下,从调制剃须液,到磨剃刀、刮胡子、洗净、擦干、收钱……一套动作与音乐的节奏严丝合缝,完成的行云流水。

这部《大独裁者》是卓别林首部有声电影,第一次尝试在电影中配乐表演,就能拍出这个经典的镜头,卓别林出众的音乐天赋当然是首要原因。

(扩展阅读:

卓别林:他用音乐和欢笑感动世界

)

这段配乐的应用,也是功不可没。

这首曲子是勃拉姆斯的第5号匈牙利舞曲,在日常生活中最常出现的古典音乐榜单中,绝对排的上第一梯队。

大家经常能听到这首曲子,可不知是否有朋友发现,这首曲子有些奇怪。

第一个奇怪之处,在于它特别的节奏。音乐进行的忽快忽慢,也正因如此,这首曲子能呈现出一种非常特别的戏剧性的效果,能够与卓别林的电影表演相得益彰。

这第二个奇怪之处,在于它的作者。

勃拉姆斯同志,祖籍汉堡,宅属性。

成年之前,活动区域基本局限于家附近,方圆50里范围之内。

20岁左右,开始走出家门巡回演出、旅行、探访好基友(和好基友的老婆),可活动范围也没怎么走出过德奥势力圈儿。

匈牙利,他从来没有去过。

可偏偏

就是这位从未踏上过匈牙利土地的作曲家,从1869年,36岁时开始,持续输出匈牙利舞曲。

1869年出版了第一批,共两卷,10首。

1880年出版了第二批,也是两卷,11首。

这些作品,特别是其中的第1及第5首,在土生土长的匈牙利人眼中也被视为经典。

勃拉姆斯:第5号匈牙利舞曲↓

勃拉姆斯:第1号匈牙利舞曲↓

勃拉姆斯是如何做到的呢?难道他的前世是匈牙利人不成?

线索要从他年轻时的朋友身上寻找。

勃拉姆斯第一次离家巡回演出,是在一位青年小提琴朋友的怂恿下成行的,这位小提琴家名叫爱德华·雷梅尼

(Eduard Reményi)

,匈牙利户口。

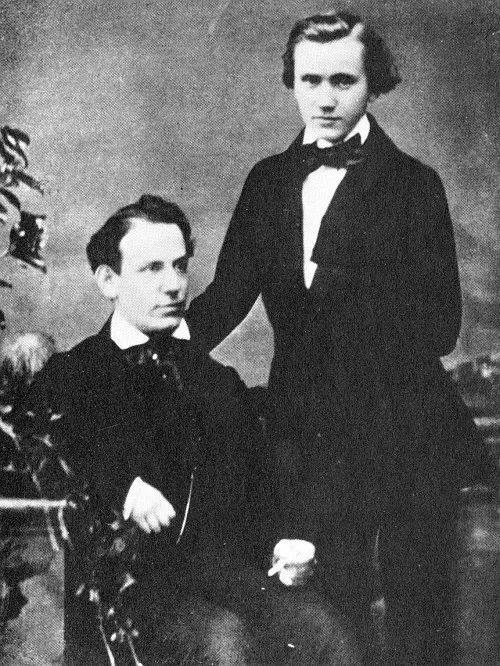

雷梅尼 与 勃拉姆斯

在这次旅行中,彼时还是钢琴家身份的勃拉姆斯临时改变行程,以朝圣的心态去魏玛拜访了李斯特,李斯特的老家在匈牙利雷汀,这座小镇如今已并入奥地利版图,但对匈牙利人而言,土地是可以割出去的,李斯特永远是匈牙利的。

离开李斯特的别墅后,勃拉姆斯又遇到了一生中最为重要的两位朋友,罗伯特·舒曼和约瑟夫·约阿希姆

(Joseph Joachim)

。前面那位大家都认识,后面这位约阿希姆,也是一位如假包换的匈牙利土著。

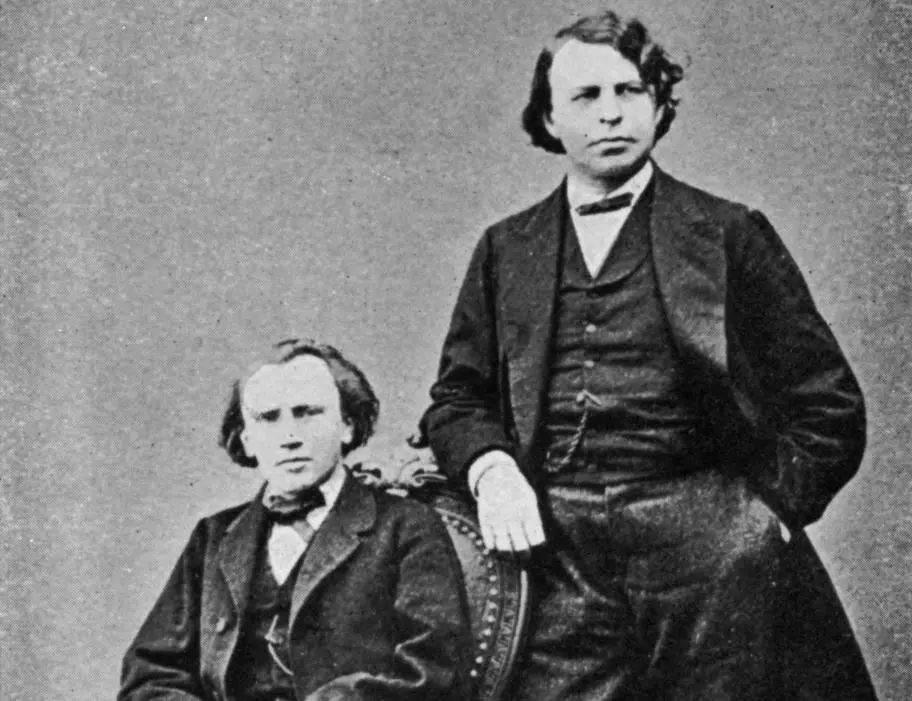

勃拉姆斯 与 约哈希姆

答案似乎已经非常明朗了,青年勃拉姆斯正是在这帮匈牙利好友的熏陶下,成为了一名匈牙利舞曲的狂热爱好者。

我们可以想象这样的情形,这些年轻音乐家们旅程中打尖休憩的时候,总是会演奏几段热闹的匈牙利舞曲助兴,保不准还会伴着音乐跳上几段。这段青葱岁月一直沉淀在勃拉姆斯的记忆中,伴随着他经历世事沧桑,在年近不惑时,勃拉姆斯将它们一一写下。

这些作品也为勃拉姆斯带来了真金白银的收益。这些曲子最原始的形式是钢琴四手联弹,在此基础上,勃拉姆斯先是将前10部改成了钢琴独奏,之后又陆陆续续发表了众多其它版本,这部作品及其众多衍生版本,可以说是古典音乐中教科书级别的IP运作,也成为勃拉姆斯作品中最赚钱的一部。

但是,仍然有一个疑团没有解开,

这些作品的源头,究竟在何处?

勃拉姆斯的这部作品集中,只有第11、第14及第16号是原创作品,其余绝大多数均直接取材于匈牙利民间音乐。

其中还有几首,出处就更加微妙了。

请点开下面这段音乐。

这首曲子中,是不是有些片段似曾相识呢?

这首曲子是匈牙利作曲家贝拉·凯尔勒

(Béla Kéler)

所创作的查尔达什(一种匈牙利舞曲形式)“巴达约夫的回忆

(Bártfai emlék)

”,也是勃拉姆斯匈牙利舞曲第5号的出处。

可是据勃拉姆斯自己回忆,他的这部脍炙人口的曲子是直接“根据匈牙利民间舞曲改编”的,并没有提及凯尔勒的名字。

除去第5号,第1号的出处也非常可疑。有音乐学者认为,这首曲子也是以一位匈牙利作曲家的相关作品为蓝本“改编”的。

现在通常的解释,是勃拉姆斯“记错了”。

可大家心里都明白,勃拉姆斯同志“洗稿”的嫌疑,恐怕永远也洗不脱了。

无论如何,匈牙利舞曲借助勃拉姆斯的名气流传开来,使得这种非欧洲中心地区的民间音乐形式,得以在全世界奏响。

除了不计其数的改编版本,它也在大洋彼岸早期爵士乐中出现,许多重要的拉格塔姆音乐家都曾受到勃拉姆斯创作的启发。

(扩展阅读:

万物皆可“拉格泰姆”

)

比如卢·布施

(Lou Busch)

1954年的这版改编。

卢·布施改编 第5号匈牙利舞曲↓

再比如,斯科特·乔普林

(Scott Joplin)

,就是《海上钢琴师》中那位豁牙爵士钢琴家的原型。

斯科特·乔普林 Bethena ↓

这种特立独行的音乐形式仿佛又一种魔力,只要开始演奏,就有如过山车一般,时而平缓,时而又急转直下。短短的几分钟,你的情绪随之放松又绷紧,在其它音乐作品中,你很难体验到同样的感觉。

于是又一个问题浮现出来,匈牙利舞曲为何会有如此奇特的节奏,

它作为舞曲,又是怎样跳呢的?

对于我们而言,匈牙利,实在没什么存在感。

我们大致知道它位于欧洲,也许能叫出它的首都布达佩斯的名字,喜爱音乐的朋友应该了解李斯特和巴托克,对了,还有我们今天讲到的匈牙利舞曲。

除此之外,我们很难想到这个国家与我们之间还有什么联系。

然而,匈牙利人对音乐的热爱程度,并不亚于奥地利。

流经音乐之都维也纳的那条蓝色的多瑙河,同样也流经这个国家。

奥地利音乐,是属于贵族精英的音乐,而匈牙利的音乐,则更加贴近乡土民风。

匈牙利人热爱跳舞,从结婚庆典到毕业典礼,只要人们聚在一起,就少不了来一场舞会。

匈牙利高中毕业舞会 ↓

这就是匈牙利舞曲本来的作用。

广义上的匈牙利舞曲,指的其实是好几种舞曲的统称。

我们最熟悉的是查尔达什

(Csárdás)

,也就是勃拉姆斯第5号匈牙利舞曲的风格。

匈牙利民间舞蹈

这种舞曲出现于18世纪晚期,对于勃拉姆斯而言,这还是一种非常新鲜的音乐风格。

除去勃拉姆斯的这部作品,再来听听这首意大利作曲家维托里奥·蒙蒂

(Vittorio Monti)

创作的这首查尔达什。

托里奥·蒙蒂 查尔达什↓

我想听过这首曲子的朋友一定不少,能叫出它的作者和曲名的朋友就不多了。

没办法,这两个名字实在是拗口啊!

再向前追溯,查尔达什的前身,是一种被称为维邦克斯(Verbunkos)的罗姆人音乐形式。

匈牙利民间音乐 维邦克斯↓

除此之外,曾经在匈牙利流行的舞曲还有加力卡素

(Karikázó)

、雷安耶丝

(Legényes)

等等。其中最古老的乌格洛斯

(Ugrós)

,起源可以一直追溯到中世纪之前。

匈牙利民间舞蹈

这些名字,是不是一个比一个难记?

我们就不一一介绍这些冷僻的舞曲了,然而有一个问题我们不得不问,

这个面积只比重庆市大一点点,人口至今也没有超过1千万的国家,为何会有如此之多的舞曲风格?

这个问题的答案,就书写在匈牙利的历史之中。

我们沿着历史的河流回溯,会发现斯拉夫人、摩拉维亚人、保加尔人、波兰人、克罗地亚人、法兰克人、马扎尔人、罗姆人、甚至蒙古人,都曾在这片土地上生活居住。

匈牙利就像一个民族大熔炉,将这些不同血脉的人们凝聚在一起,这些民族的文化互相碰撞融合,形成了多姿多彩的艺术形式。

可以说,在整个欧洲,匈牙利的文化,是最为另类的。

匈牙利语是欧洲使用最广的非印欧语系语言,匈牙利人的姓名也与欧洲名前姓后的惯例不同,倒是与我们一样,是姓在前,名在后。

例如弗朗兹·李斯特

(Franz Liszt)

,他的名字的匈牙利语写法是李斯特·弗朗兹 Liszt Ferencz。

匈牙利传统音乐所使用的音律体系,是五音体系,类似于我们的宫、商、角、徵、羽,非常具有中国特色。

还有,匈牙利有一种非常重要的民间乐器 “Tárogató”,别看它长得很像单簧管,却与我们唢呐有着千丝万缕的联系……

Tárogató演奏

这些,难道都是巧合吗?

也许是,也许不是。

学者们提出了无数种学说,其中有一种最为浪漫。

公元四世纪,在这片土地上,突然出现了一支游牧民族部落。

他们骁勇善战,电光火石般横扫整个东欧。

东西两罗马帝国在他们的铁蹄之下,毫无还手之力,他们的兵锋一直向西,直抵如今的法国境内。

欧洲人将这支游牧部落称为匈人

(Huns)

,匈人极盛时的首领,名叫阿提拉。

位于布达佩斯的阿提拉纪念雕像

阿提拉之勇武,匈人骑兵战力之强,一度让信仰基督教的欧洲人怀疑自己是不是做了什么罪大恶极伤天害理的事情,上帝要派阿提拉来惩罚他们。

他们给阿提拉起了个外号,叫做“上帝之鞭”。

匈人来也匆匆,去也匆匆。

在阿提拉不明原因暴毙而亡后(传说是在洞房花烛夜时,因为运动剧烈导致血管破裂),匈人帝国迅速解体。

然而匈人的铁蹄却改变了整个欧洲的格局。

为了抵抗匈人的侵袭,罗马人与往日被他们视为蛮族的法兰克人、哥特人、斯拉夫人等民族结盟,这些民族向西迁徙,最终形成了如今法国、德国、意大利等欧洲国家的原始版图。

西罗马帝国在与匈人的对抗中耗尽国力,后被自己引来的西哥特人攻陷首都,最终成为一个历史名词。

阿提拉的帝国解体后,一部分匈人在匈牙利定居下来,成为这片土地上最早的居民,匈牙利也将其奉为自己的祖先。

我们再反观各式各样的匈牙利舞曲,无论它们的音乐来源与哪个民族,伴随着这些音乐,穿着马靴围着圈跳舞的场景,一定源自古老的游牧民族的记忆。

下一个问题是,匈牙利人的祖先,神秘而又强大的匈人,究竟从何处来?

这支游牧民部落,没有自己的文字,追溯他们的历史,只能以他们在其它国家的史籍中的记录为线索。

越是久远,他们留下的记录就越少,至公元四世纪之前,他们的历史几乎是一片空白。

不过,在距离匈牙利千里之外的东方,我们也许能找到匈人起源的一些证据。

在中国的历史中,也有这样一个游牧民族,殷商甲骨文中称他们为龙方,他们的图腾是黑龙,据传是夏朝后裔,北迁游牧。

春秋战国时,他们连年袭扰中原,北部各国纷纷修建城墙工事以防止骑兵突袭,秦灭六国后将这些城墙连接起来,我们今天叫它万里长城。

那时的中原民族,称这支游牧民族为匈奴,在与之交战的过程中,败多胜少。

有汉朝之后,汉朝王庭一直以纳贡和亲换取边疆的和平。

直到公元前119年春,卫青、霍去病率军大败匈奴,深入漠北,兵峰直逼瀚海(今贝加尔湖),而后在狼居胥山(今蒙古境内)祭天封礼,经此一战,“匈奴远遁,而漠南无王庭”。

匈奴被迫远离家园,迁入大漠深处。于是有匈奴歌所云:

“失我焉支山,令我妇女无颜色。失我祁连山,使我六畜不蕃息”

而后匈奴分裂成南北两部,南匈奴降汉,与汉民族融为一体;北匈奴在公元89年,又一次被东汉大将窦宪、班固大败,继续西迁至康居国(今哈萨克斯坦境内),之后不知所踪。

一支消失在东方的游牧民族,一支突然出现在欧洲的游牧民族。

西迁的匈奴,就是突然出现在欧洲的匈人?

也许是,也许不是。

这之间有三个世纪的历史空白尚待填满。

三百年,足够一个民族重新崛起,也足够他们向西迁徙千里。

尽管如今尚无直接证据证明这个说法的成立,可仅是这零星的线索,便已经让人浮想联翩。

在古老的草原,有一群热爱自由,不愿被束缚在土地上的人们。

他们在马背上追逐着草原的风,他们一路歌唱,将古老东方的声音带到欧洲。

而后是一代代的传承,不停的与其它民族的艺术音乐交融,当我们再次听到它时,它已与最初的形式完全不同,却还是能唤起我们最为古老的记忆。

当我们沉迷于匈牙利舞曲的节奏与旋律之中时,我们应该意识到,

人类文明,终为一体。

祝大家赏乐愉快!

点击进入「解叔的音乐小屋」

- 行走的音乐-漫游指南 -

回复“如何入门”,可以获得经典音乐的入门指导。

回复“有啥推荐”,可以获得最新的推荐音乐列表。

回复“电影”,可以获得电影中的经典音乐。

继续探索其它似曾相识的经典音乐,请回复“似曾相识”。

回复作曲家姓名,可以获得音乐家相关作品和故事。

现在支持的音乐家有巴赫、莫扎特、拉威尔、海顿、肖邦、奥芬巴赫、李斯特。