编者按

:

从孤独的发声,再到被精准印证,奥地利学派的两大世纪预言,极大地改变了世人的认知以及经济学和政治学的思想体系。 在奥地利学派看来,主流经济学的各流派,有意或无意、或多或少误导了大众。奥派学者们要做的,是为大众的思想祛魅,让那些人们本该了解的常识重新回归。

奥地利学派对20世纪后半期自由市场理念在全世界的复活,起到了举足轻重的作用。

——张维迎

奥地利学派对美国主流经济学思想发生了深刻的、几乎是不可逆转的影响。

——艾伦·格林斯潘

一战结束后,借助政府和银行对货币的操纵,美国经济空前繁荣。当时,绝大多数经济学家和政府高官,都骄傲地宣称:美国已经进入了永盛新纪元。

然而,有两位远在欧洲的学者却“不识时务”地发出警告:公权力对市场的干涉,百害而无一益,不远的将来,美国必将遭遇一次可怕的萧条。美国前一秒越繁荣,后一秒就越苦痛。

这样的“杂音”自然被嘲笑。但未及十年,人类历史上第一次世界性经济危机,在美国率先爆发。经济学界这才如梦初醒,重拾当年被不屑一顾的忠告。

那两位提出警告的经济学家,一个叫米塞斯,另一个叫哈耶克,都是奥地利学派的重要人物。

老师L. V. 米塞斯与学生F. A. 哈耶克

除了预言“大萧条”,奥地利学派也预言了乌托邦实验的破产。

“大萧条”发生后,人们认为市场经济已经失败。碰巧,正在进行计划经济实验的苏俄,取得了一些暂时性的成就。于是,很多西方学者调转目光,纷纷成为计划体制的拥趸。

但奥地利学派的两位主将,米塞斯和哈耶克又站了出来,指出“中央计划经济模式”在底层逻辑的谬误。

半个世纪后东方命令型经济阵营的瓦解,应验了米塞斯和哈耶克的预言。

从孤独的发声,再到被精准印证,奥地利学派的两大世纪预言,极大地改变了世人的认知以及经济学和政治学的思想体系。

但奥地利学派对人类思想的贡献,还远不止于此。

奥地利学派

对现代经济学的5大贡献

1、边际效用——现代经济学大厦的基础。

亚当·斯密作为古典经济学之父,却一直被一个难题困扰——“钻石和水的悖论”:水对于人的生命非常重要,但是水的价格却非常低。钻石对人的生命来说,一点用处都没有,但是钻石却非常贵,这是为什么?

1871年,奥地利学派创始人卡尔·门格尔的《经济学原理》问世,这本书,标志着奥地利学派的诞生。门格尔在书中系统提出“边际效用”的概念,也破解了“钻石和水的悖论”。

何为“边际效用”?

对于一种财货(商品),一个人使用的第一个单位将满足这种商品所能满足的最迫切需求。如果在这一单位的供给上再添加一单位,那么第二单位就会满足剩余的最迫切需求,但这些需求将没有第一个单位满足的需求那么迫切。因此,他第二个单位的评价将小于他对第一个单位的评价。同样,他对供应的第三个单位(在前两单位上再添加一个)的评价将小于对第二个单位的评价。

比如,我买了一屉包子,虽然每一个包子对于我有相同的功用,互相之间完全可以代替,但是最终我对每一个包子的评价不同,因为它们用来满足的欲望不同。我会首先满足最迫切的欲望,此时我吃掉的第一个包子的效用是最高的,然后我会用第二个包子满足第二迫切的欲望,第二个包子的效用就会比第一个吃掉的包子效用低。往后的情况以此类推,每一个包子的效用依次递减。

从这个推理中必然得出的结论是,一种商品的供应单位越多,依赖于这些单位的任何给定部分满足的需求就越不重要,因此,该商品的边际效用就越低。单位数增加,边际效用下降。

对应到“钻石和水的悖论”:水在每个人生活中非常充足,多一杯水并不能带来更多的满足感,所以效用低;但钻石十分稀缺,从零到一的那颗钻石,会带来极大的幸福和满足,效用就很高。

因为对边际的充分解释,门格尔与同时代的瓦尔拉斯和杰文斯,共同掀起了一场“边际主义革命”,重构了经济学的版图。

如今,经济学界公认,现代经济学是建立在边际效用之上的。

“所有经济体,都始于人、终于人。

”

——卡尔·门格尔,奥地利学派创始人

2、主观价值论——破除客观价值论的谬误

主观价值论,是和边际效用理论一起被门格尔正式提出的。而在之前,古典经济学困于客观价值论,即认为任何物品都有客观的、不以人的意志为转移的价值,而价格只是围绕这个价值上下波动的一个现象。

然而,客观价值论却无法解释,为什么一张家庭老照片对于一些人无比珍贵,但对其他人如同废纸;也无法解释,为什么流行歌星演唱会的门票被一部分人鄙夷,但同时被其他一些人趋之若鹜,甚至不惜抢购高价黄牛票。

主观价值论,则认为任何物品本身并无所谓的内在价值,只有人对它的判断,人觉得它有价值,它就有价值。如果一件产品无人问津,那么无论为此付出了多少劳动,它都是无价值的。

主观价值论终结了客观价值论的错误。更重要的是,主观价值论可以更好地指导生产者,提醒他们应该更关注消费者的具体欲望与需求,而不是闭门造车。

3、时间偏好利息理论——为利息与资本正名

在人类历史长河中,很多民族与社会都认为:利息,就是“不劳而获”、“剥削”与“食利”的代名词。但这种看法,却违背了人的本性。

门格尔的学生、早期奥地利学派主要代表人物庞巴维克,在1884年出版的著作《资本与利息》中,总结了奥地利学派关于利息的观点。

他提出,利息的本质是人的时间偏好——倾向于获得即时满足,而非延时满足。它起源于时间,根基是人的行动。

比如,你是愿意现在获得100元,还是一年后获得100元?答案无疑是前者。相比在将来获得收益,人更喜欢现在就进账。所以,为了满足人的时间偏好,利息出现了:它会让你有一年后获得120元的选择。甚至即便是高如20%的年利息率,也一定有不少人选择当下的100元。

所以,利息源于人心,是作为延迟满足的对价出现的。但在历史上,它却承受了本不应有的恶名。

如今,时差利息论,已被现代经济学吸纳融会,成为现代金融学的基础。

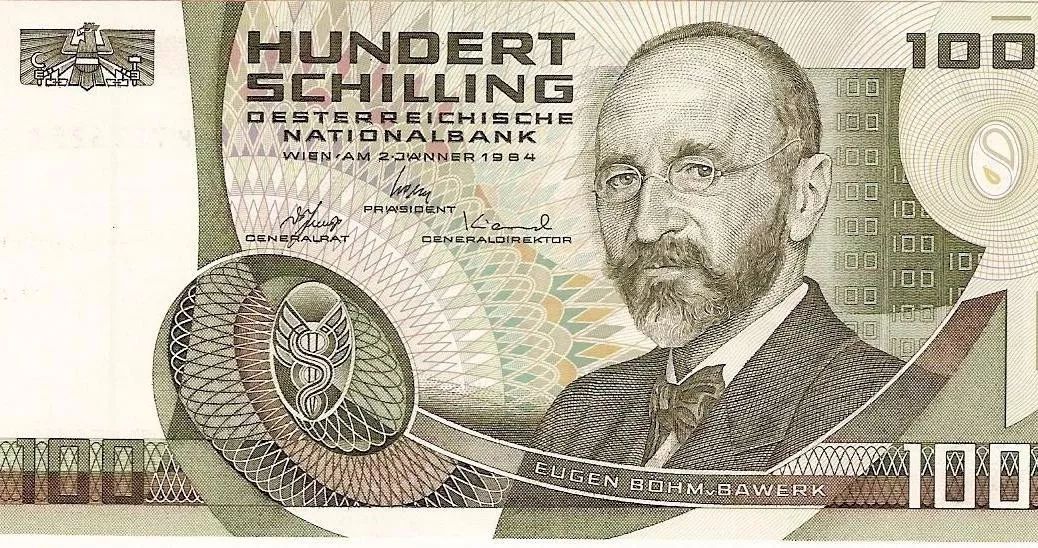

100奥地利先令钞票人物:

欧根·冯·庞巴维克,早期奥地利学派经济学家

4、机会成本——成本,就是放弃的最大代价

如果说边际效用是现代经济学大厦的基石,那成本概念就是这座大厦拔地而起的支柱。而在现代经济学的语境中,一切成本,都是机会成本。

在经济思想史上,最早对机会成本做出系统解释的,还是奥地利学派。1848年,奥地利学派主要代表人物维塞尔,首次提出“机会成本”的概念。

此后,米塞斯在前辈思想的基础上,对机会成本做出了更为精准的定义:“(机会)成本是最紧迫的、不能再进一步得到满足的其他需求对于主体而言的重要性”。

人的选择有限,为了更重要的选择,不得不舍弃次重要的选择,后者就是前者的成本。简言之,机会成本,就是放弃的最大代价。

机会成本的概念,不仅是现代经济学基石。对于每个人的生活和工作也非常重要,不论是职场上还是生活中,有限的时间、精力只允许我们去做最重要的事,其他的事情,就是应该放弃的。

5、企业家精神——经济增长真正的引擎