内容简介

:

2018 年为叶企孙先生120 周年诞辰。本书汇集了叶企孙先生的学术论文、通信、日记、读书笔记,以及为清华大学物理系编写的《初等物理实验》,并由编者编纂了叶氏家谱。该书由叶企孙的学生、1957 年诺贝尔物理学奖得主李政道教授作序。

《叶企孙文存》于2013 年由首都师范大学出版。三年多来本书编者陆续查找到叶企孙文论12 篇,见本书目录第1、5、14、16、17、19、20、26、33、49、51、54 诸篇文字;叶铭汉院士又在其府宅寻获目录中第48 篇的文字手稿。其中, 写于1915 年的《诸乘方递加说》,1916 年的《学生组织科学研究会》等,不仅表明作为年轻学生的叶企孙的聪慧与志向,也是中国近代科学兴起的标志。叶铭汉院士对原版本作了仔细校读,改正了原版中许多错讹脱衍的字词,对《寿春堂叶氏家谱》的第十三世重新修订。

推荐理由:

正如李政道教授在该书《序》中所言,“叶企孙先生是杰出的科学家、教育家和爱国者,对中国的物理学做出了不可磨灭的贡献。”2018 年是叶企孙先生诞辰120 周年,本书收录了叶企孙先生的学术论文、通信、日记、读书笔记以及为清华大学物理系编写的《初等物理实验》等,是对叶企孙先生学术成就最完整的记录,具有重要的史料价值。对于广大科学工作者、研究人员、中学生、大学生以及广大物理学或自然科学史爱好者来说,这是一本值得阅读和收藏的好书。

科学救国的理念早已埋藏在叶企孙心中。他反问自己当学何种科学并对救国最有利。1915年1月14日,他在日记中如此问自己:

己之体气,最合宜于何种科学?

己之志意,最倾向于何种科学?

己之能力,最优长于何种科学?

这是一个17岁的少年对自己提出的严肃的诘难。或许几年的思考,他终于决定出国研修实验物理学。

1918年10月初,叶企孙进入美国芝加哥大学。鉴于在清华学校奠定了较深的数理基础,他在1920年获芝加哥大学理学士学位。旋即转入哈佛大学继续攻读物理,并于1921年获哈佛大学硕士学位,1923年获哲学博士学位。

叶企孙的硕士论文题目是“用X射线重新测定辐射常数h”。该文于1921年分别刊载于《美国国家科学院会报》《美国光学学会学报》和《物理评论》。这不是叶企孙一稿三投,而是由于叶企孙这一研究组重新测定辐射常数或今日称为普朗克常数h的精确性受到物理学界普遍关注的结果。

普朗克常数h是19—20 世纪之交德国物理学家普朗克(Max Planck,1858—1947)所作出的最重大发现。此后,物理学、电子学、化学乃至生物学的发展都与h有密切关联。精确测定该常数值,无疑是关系精密科学发展的大事。此前,普朗克本人于1900年从黑体辐射中推算出

h=6.548×10

-34

J·s

以油滴实验测定电子电荷值的密立根(R. A. Millikan,1868—1953)在1916年又以光电效应实验测定

h=(6.547±0.008)×10

-34

J·s

此后,韦伯斯特(D. L. Webster)于1916 年测得h=6.53;杜安(W. Duane,1872—1935)和布莱克(F. C. Black)合作于1917年的测定值h=6.555;1920—1921年,瓦格纳(E. Wagner)做了三次测量,号称为最精准。

1915年,杜安和亨脱(A. F. L. Hunt)在测定X射线管的电压V和由该管的靶发射的X射线的最大频率ν之间的关系时,发现Ve=hν。这个关系式此后被称为杜安亨脱定律。于是,1917—1920年又有许多研究者依此关系式测定h值。杜安和布莱克的合作就是从这个关系式入手的。显然,以上测定值未有一个相同的结果。叶企孙详细调研了这段历史,感知他们各自实验中之方法长短与实验技巧之优劣,遂决定仿照杜安和布莱克的方法,对h值作一次重新测定。他请时在哈佛大学任教授的杜安作指导,并与该校杰弗逊(Jefferson)实验室的学兄帕尔默(H. H. Palmer)合作。从杜安-亨脱定律中的测出V和ν,且已知电子电荷e值,就可以计算出h。整个实验的测定与计算工作主要是叶企孙独自完成的。杜安教授的指导,以及与帕尔默的讨论对完成精确实验颇为相关。

在进行这一实验中,叶企孙对杜安和布莱克的同样实验作了如下改进。第一,提高电位计的测量精度,以致每次电压测量几无误差或其误差可忽略不计。为此,他绕制了一个高锰电阻圈,其电阻值达600万欧姆。第二,为确定X射线连续谱的最大频率ν,需先实验测定其波长λ 的最短值,而λ=2d sinθ。其中,d为方解石晶格常数,有现成测定值供选用;θ为旋转分光计的偏转角。叶企孙使用的分光计,确保其旋转偏心率降为零,因此不产生无规偏差。同时,由于射线源和分光计的狭缝都不是数学直线,叶企孙又增加对2θ约1/300的校正数。这样,通过实验测定并数学计算后,叶企孙得到

h=(6.556±0.009)×10

-34

J·s

这一数值“比E. 瓦格纳最近从一系列精心测量中所得到的数值要大百分之一”,其精确程度也超越前人所有测量,而且在科学界至少保持了9年之久。20世纪20—30年代初,有人称此值为“普朗克常数的叶值”。1929年,专门研究基本常数的伯奇(R. T. Birge)用叶企孙及其合作者的实验数据,并根据e、d的新测定值得到

h=(6.559±0.008)×10

-34

J·s

时隔9年,h的计算值比叶企孙的测定仅提高了3个千分点。随着电荷e值和晶格常数d的日益精确被测定,用杜安、叶企孙等的方法来确定h值的精度也日益提高。今日公认的h值为

h=6.62606896(33)×10

-34

J·s

比较以上各种h的测定值,不难发现叶企孙的工作在科学史上的地位与作用。

叶企孙的博士论文题目是“流态静压力对铁、钴和镍的磁导率的影响”。该论文于1923年6月提交,发表于1925年。指导叶企孙的布里奇曼(P. W. Bridgman,1882—1961)教授在该文发表时写道:

本文的素材基本上是由叶博士于1923年6月提交的博士论文组成的。本文稿是叶博士于1923年夏末离开美国之前直接交给我的,所以推迟发表是由于我与叶博士的通信联系非常困难,就本文的内容与图表作些修改的问题我要征得他的同意。而这些修改仅仅对本文的叙述方式有所影响而已。

叶企孙在哈佛大学博士论文答辩之后,即取道欧洲回国。在欧洲参观了一些著名大学及其实验室,故此行踪不定,通信困难。

在哈佛大学杰弗逊实验室刚完成硕士学位论文的叶企孙,立即转向一个完全不同的学术领域而攻读博士学位。这个领域是物理学中起步不足半个世纪的铁磁学。流态静压力对铁磁体的磁化作用是否有影响,1883年托姆林孙(Tomlinson)曾尝试此课题,但无功而终。这一影响的存在是1898年由长冈(Nagaoka)和本田(Honda)首先确认的。他们对铁、镍施以225 kg/cm

2

的压强而测量其磁导率,获得了稍许的影响作用。1905年,芝加哥大学的弗里斯比(Frisbie)对熟铁和生铁的磁导施以1000 kg/cm

2

的压强而测量了其产生的影响。然而,他的结果异常。此后17年间,这一课题几无进展,相关研究者不知如何切入此课题。人们只要想想教科书中那张磁滞回线(外加磁场与铁磁体剩磁的关系曲线)图宛如一条正在扭动着身躯的蚯蚓,就会猜到这个课题研究的难度。除了基础科学知识的深度外,它尚需研究者“眼观六路”的全方位视角与持久的耐性。正好,叶企孙具有这种天赋特质。而他的导师布里奇曼是一个高压和材料物理学家。此前,他曾经尝试6500个大气压(约为6716 kg/cm

2

)的材料高压实验,并且此时正在不自觉地攀登诺贝尔奖的险路奇峰。他于1946年因高压物理领域的贡献而获得诺贝尔物理学奖。因此,叶企孙所选择的这一博士论文题目,既为其师攀上诺贝尔奖奠下一块并不太大但却坚固的基石,也为他自己在物理领域有较全面的训练与修养找到一方试验园地。

从1921年秋到1923年夏(6月)两年的时间,叶企孙就完成了博士学位所必需的知识基础,实验训练,周全的实验、计算与理论总结,并以全优的成绩通过论文答辩。可以说,他系统而周到细致地通过实验研究了流态静压力对典型的铁磁性金属(铁、钴、镍和两种碳钢)的磁性的影响,它是20世纪20年代有关物质磁性的一项开创性研究。其主要特点如下。

第一,叶企孙将液态静压力从前人的300—1000 kg/cm

2

提高到12000 kg/cm

2

,不仅系统地研究了此压力下铁磁性金属的压力系数、温度系数、剩磁和磁导率,而且观测到前人所未见的复杂现象。虽然高压装置是布里奇曼在杰弗逊实验室创制的,但叶企孙是首次在材料物理,尤其在铁磁性材料中大胆施用如此高压者。

第二,实验方法考虑周密,实验观测细致入微。叶企孙首次明确指出,在做磁性物质的重复实验中必须注意实验样品的不均匀性和不完全退磁对实验结果产生的影响。他的样品均匀与完全退磁的实验方法使其实验令人信服并能纠正前人的错误。在叶企孙之后,“完全退磁”的概念为铁磁实验的物理学家所警觉,也写进了与磁性材料相关的大学物理教科书之中。

第三,从唯象理论上推得了铁磁性物质的体积变化、磁化过程和压力系数的关系,定性地解释了铁、镍、钴的不同实验结果。

第四,在当时的铁磁分子场的唯象理论和原子结构类型(注意,此时量子力学尚未诞生)的基础上对其实验结果作出诸多有益的讨论,指出原子的微观结构对铁磁性本身的可能影响。

叶企孙的这一研究,受到欧美科学界广泛关注。其实验技术、方法和结果都大大突破了前人的相关研究。布里奇曼教授在其著《高压物理学》(The Physics of High Pressure,1931年,1942年,1952年版)中对叶企孙的研究作了全面介绍之后写道:“自从叶企孙的工作之后,斯坦伯格(R. L. Steinberger)先生等用类似装置对一系列铁镍合金作了类似的测量。”1952年,布里奇曼的著作第三版问世,有关叶企孙工作的介绍文字依然照旧,时隔叶企孙的实验研究正好30年。叶企孙以自己的行动实现了“研究工作要有30年不变”的自信与决心。值得指出的是,叶企孙关于原子微观结构对铁磁性影响的理论预言,迄20世纪60年代始才在铁磁性材料科学(诸如收录机、电脑、光盘等)中有了突飞猛进的发展与变化。

叶企孙回国后,开辟了我国磁学研究的领域。他引导施汝为出国研究磁学,在北京大学建立磁学教研室,培养了一大批铁磁学和磁性材料专家。

1952年9月,叶企孙任教于清华大学。到校不久,他就发现清华大学大礼堂音质极差,既有回音又有混响,混响大且时间长,完全不宜集会讲演与欣赏轻音乐之用。为纠正大礼堂之劣质音响,他开创了国内建筑声学研究之先河。他带领其时助教赵忠尧、施汝为、郑衍芬和实验员阎裕昌测量大礼堂几何图形、体积,计算其拱顶及四周吸声面积、墙体的吸声系数,调查并购买欧美各国吸声材料样品,指导赵忠尧(1926年开题)、施汝为、陆学善(1930年开题)分别研究中国地毯、棉被、穿衣的吸声能力。经过近两年的测定与研究,于1927年5月,叶企孙才发表《清华学校大礼堂之听音困难及其改正》一文,终于从理论上解决了大礼堂听音困难之症结,从实践上提出了改正大礼堂音质的好办法。

建筑声学是美国物理学家、哈佛大学教授赛宾(W. C. Sabinee,1868—1919)创立的,其研究工作虽始于1895年,然而是以1922年他的《声学论文集》出版为标志。继起者有伊利诺伊大学物理学教授沃森(F. R. Watson)。沃森为补救该大学大礼堂听音困难从1918年始研究建筑声学,于1924年(时经6年)才解决该校大礼堂音质问题。1923年沃森出版了《建筑声学》一书。1925年以前,大多数建筑声学研究仅靠秒表和人耳作为测量工具;电子管振荡器、扬声器、放大器在是年之后才陆续被用于声学实验之中。声能级记录器又稍后才发明并被应用。20世纪20年代初,吸声材料仅靠椅垫而已。同一种吸声材料在不同实验室测量,其吸收系数往往会产生不同的结果。人们常将此戏称为“吸声系数之战”。美国声学学会也是在1929年才成立的。因此,声吸收测试的研究工作是20世纪20年代引人注目的课题。在相关工作的国际学术基础上,叶企孙紧随沃森之后,以两年时间提出清华大礼堂之听音困难及其解决方法,在国际建筑声学史上也可谓是站在该学科前沿上。

叶企孙、赵忠尧测定清华大礼堂、中国衣服、地毯吸音能力所用的仪器有风琴管式发音器、电子管振荡器、音叉计时器。这些都是他们自己组装、制造,又是其时最先进的测声仪器。为了防止外界声干扰,测音工作都是在后半夜至黎明间进行。他们每天都有繁忙的教学任务,故每周只能用星期六的一个晚上进行测试,而且刮风、下雨时均不能测试。在测定清华大礼堂室内混响时长(叶企孙的原文中称“余音时间”)、吸声系数、总吸音能力之后,则可对此提出改正方法。叶企孙及其助手分析了国外四种吸声材料:甘蔗渣纤维板、纽约制吸音软毡、吸音砖和吸音灰泥,它们或价钱昂贵,或自重过大而不宜安装在礼堂拱顶上,或效果不佳。他们根据自己对本地材料的研究决定与北京仁立地毯公司合作,自制吸音地毯材料,价廉物美,效果不逊于舶来品。两年的课题研究,不仅充分表现了中国人的科研能力,也显示出他们自己动手、自强不息的精神。令人惊叹的是,此时的叶企孙及其助手们,都未曾学习或研修过建筑声学的专业。为了国家基础科学全面发展,当1936年马大猷考取清华学校留美公费生时,叶企孙引导他出国专修电声学。后来马大猷成为国际上房间声学中简正波理论的奠基者之一。

图3 李约瑟《中国科学技术史》第4卷第1分册套封

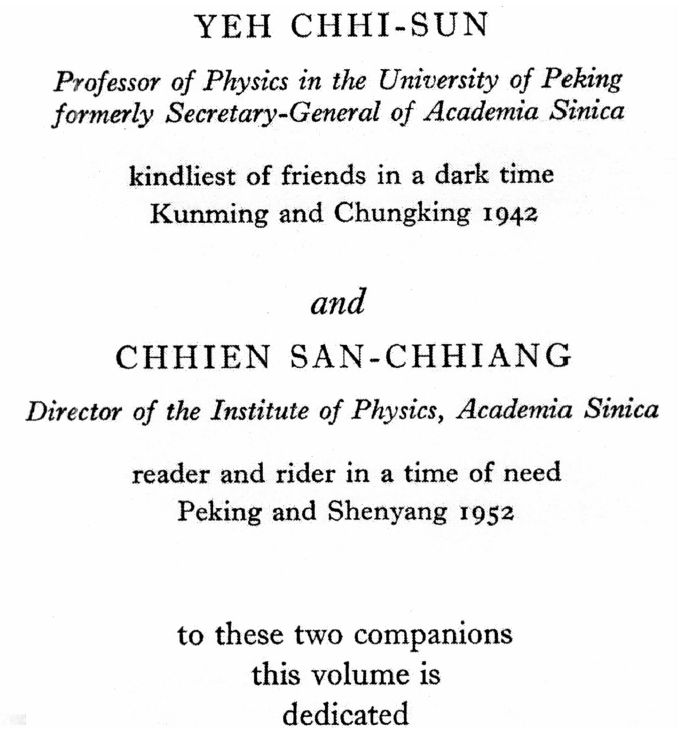

回国后的叶企孙,主要精力在物理教学、科学管理和培养人才。虽无时间与精力再作物理学实验研究,但他对于科学史的兴趣始终未降。他精通中国数学史、天文学史、物理学史,而且通晓阿拉伯天文学史和光学史。抗日战争期间,负有英中文化交流使命的李约瑟博士(Dr. Joseph Needham,1900—1995)逐渐走向研究中国科学史之路。这与叶企孙等中国学者在此期间与其长时间的交流和讨论不无关系。以致当李约瑟于1965年完稿并出版其大作《中国科学技术史》第4卷第1分册(物理学)时,他在扉页上写道:“谨以本卷献给北京大学物理学教授、前中央研究院总干事,1942年在昆明和重庆黑暗时期最诚挚的朋友叶企孙。”(图3至图5)

图4 李约瑟《中国科学技术史》第4卷第1分册书名页

图5 李约瑟《中国科学技术史》第4卷第1分册扉页

除了青少年时期在清华学堂曾作科学史研究外,叶企孙在晚年写下的为数不多的科学史文章,它们是治中国科学史的典范之作。1951年在中国物理学会第一届全国会员代表大会上,叶企孙作了题为“现代中国的物理学成就”的报告。这个报告的内容是他自己的亲身经历,这个成就的大部分也是他自己亲手栽培的。当时的与会者为这个报告而精神振奋。然而,这个报告为时势所不容:“刚诞生的新中国何如颂扬旧制度的成就”。不仅叶企孙的报告不能发表,连同王竹溪、钱伟长为此报告而整理的20世纪上半叶所发表的物理学论文目录也付之一炬。

20世纪60年代前期,在所谓辩证法最高经典即“一分为二”思想权威下,科学哲学界滋生一种倾向,以唯物和唯心两极端划分历史上的自然科学家,将科学发展进程归结为单纯的这两种世界观的斗争结果。叶企孙以大无畏精神,逆潮流地发表《关于自然辩证法研究的几点意见》(《自然辩证法通讯》1965年第4期),严肃地指出:“科学史上确是有些例子,表明一个有唯心观点的或是形而上学观点的科学家也能做出些重要的科学贡献。”他的“意见”震惊了当时的科学界和哲学界两知识界,表达了一个真正的知识分子不依附权威的真知灼见与勇气,亦体现了一个忠谔之士的秉性。

购书链接