1905年10~11月,在法国巴黎举办的秋季沙龙里挂出了许多“辣眼睛”的画,其中包括马蒂斯、德兰和弗拉曼克等的作品。这些画色彩强烈,用笔奔放,令观者看了瞠目结舌。批评家路易·佛克塞尔称之为野兽,说:“多纳泰罗被一群野兽包围了”,因为展览中心有一座多纳泰罗的雕像。于是,“野兽派”的名字不胫而走,流传开来。

野兽派绘画能够在20世纪初的先锋画派里独树一帜,关键就在于它鲜艳夺目的色彩。那么,色彩为什么有如此的魅力?

首先,人类的色觉非常棒。站在亿万年进化顶点的人类,拥有一套极其有效的色彩辨认、接收、传递、加工和分析系统,较之许多只有2种甚至1种视锥细胞的生物,对颜色的分辨率要高得多。视网膜接收到的视觉信息通过两条通路传递给大脑的视皮层,其中专门处理颜色、形状等信息的通向颞叶的这一条通路,笔者戏称之为“贵宾通道”,因为它传递的信息比较集中,速度也稍微快一点,以保证信息的准确和完整。人的大脑对色彩信息的处理具有强大的功能配置,例如V4就是我们熟悉的大脑视皮层里专门处理色彩的一个区域。

其次,色彩与人的情感关系密切。有一种说法:没有一种视觉元素能够像色彩那样给我们那么多的愉悦。研究证明,色彩能够影响人的心理和生理反应。研究美学的英国心理学家布洛认为,色彩最容易引起人的两种心理活动:联想和移情,而这两种心理活动恰好是启动人的情感活动的金钥匙。

声音虽然能够吸引人的注意,但是要构成和谐的乐曲,让人产生共鸣,必须通过巧妙的配合。同样,明度、饱和度不同的各种颜色也要经过巧妙的组合和配伍,才能够成为色彩和谐的佳作。

《桥景远眺》,德兰,1905

野兽派画家德兰的《桥景远眺》,这幅画十分简略,却表现出画家艺高胆大的特点,色彩鲜艳而且和谐:画面中央的红黄色与四周的蓝色是互补色,用于表现河道的蓝色里加入了不同明度和饱和度的从蓝色到绿色的斑斑点点,在红、黄色彩的空中加入了明亮的金黄色以表现炽热的阳光……

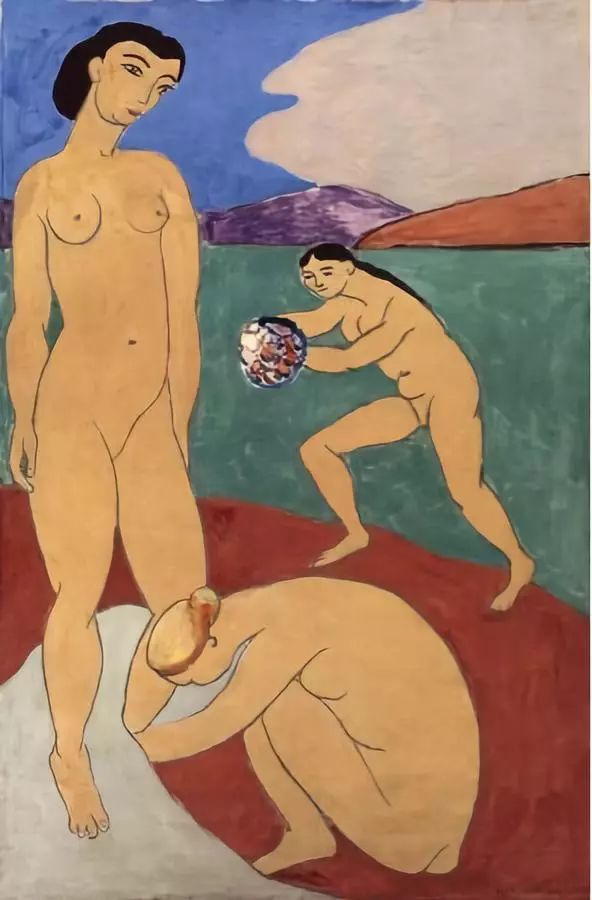

《奢侈》,马蒂斯,1907~1908

色彩大师马蒂斯在用色上更是技高一筹,他的名作《奢侈》是一幅看似平常,却蕴涵了高超的用色技巧的作品。

一方面,利用色彩使画面和谐对称

。画面被分成三个区域:包含白色外衣的橘红色前景,位于中心部分的绿色水域,以及蓝天、白云以及紫色和橘红色的两座远山构成的背景。整幅画底部的色彩与顶部的色彩对称呼应:前景中的白衣服与背景里的白云,前景中的橘红地面与背景里的橘红山峦。裸露的黄色躯体同样也前后呼应。这几种对称色彩的中心支点,是女人手里的那束花。这束花虽然很小,却能抓住人们的视线,因为花的边缘是用画中独一无二的纯蓝色勾勒的。

另一方面,利用色彩制造景深

。画面展示的是一个宽阔的空间:女人、岸边、湖水、近山、远山、白云、蓝天,构成了由近及远的层次。大师巧妙地利用不同属性颜色的排斥效应,把这些层次一一分离开来。特别是,通过色彩调节,在人物黄色的皮肤上搀了红色,绿色的湖水里搀了蓝色,也使两者间增添了互斥因素。这幅画完全突破了西方用透视法构建空间的传统。画面虽显得很平,但由于色彩之间的巨大差别,使人物和景色产生了最大程度的分离。同时,又由于巧妙的色彩搭配和互补倾向,填平了其间的鸿沟。

且说马蒂斯满心欢喜地在画板上涂色泼彩,谁知在不经意中动了一下科学家的奶酪。原来,与绘画联系密切的色觉问题是一个十分复杂的难题。

大多数研究者认为,物体呈现的颜色取决于它反射最强的电磁波的波长。例如一个苹果呈红色,就是因为它反射的电磁波主要在红光波段。但是,这样的说法受到了法国科学家蒙日(Gaspard Monge)等人的质疑,因为他们发现某一个色块的颜色与它周围色块的颜色有很大的关系。

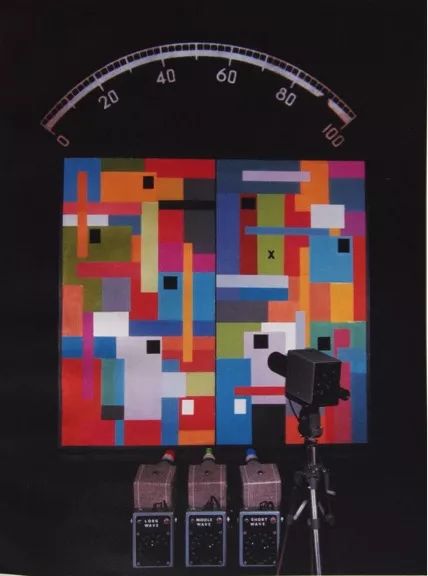

蒙德里安色板实验

为了对这个问题作深入的研究,美国物理学家兰德(Edwin Land)设计了一个实验。实验使用的是一块画有多种颜色的面板,称为“蒙德里安色板”,因为色板有点像蒙德里安的作品风格。下方有红、绿、蓝3种光源(每一种光的强度可以独立调节)。在这块色板中,选一块绿色的条块(上面有“×”标记),通过调节相应的入射光源可以让这一条块反射定量的红、绿、蓝3种光。反射出的红、绿、蓝光的强度,可以用精密的仪器(光源右边的装置)测量出来。科学家请受试者观察那个带有标记的条块的颜色。当该条块反射30单位红光、60单位绿光、10单位蓝光时,受试者说看到的是绿色。当反射60单位红光、30单位绿光和10单位蓝光时,受试者说看到的还是绿色。这个结果有点让人意外,因为后一次实验中,反射的红光强度是绿光的2倍!

其实这样的结果也不难理解。绿色条块的旁边是两块深红色的条块,在第二次实验中,虽然该条块的反射光中红光增加了,但旁边深红色的条块反射的红光更强;该条块反射的绿光虽然减弱了,但旁边深红色的条块反射的绿光更弱。所以,受试者看到的还是绿色。这个实验说明,物体的颜色并不是它反射的最强光的波长决定的,还受到了周围物体反射光波长的影响。红苹果在不同的光照条件下,尽管反射光改变很大,但我们看起来它的颜色并没有太多的变化。这种现象称为“色彩恒常性”,原来被认为是大脑的记忆在起作用,实际上并不完全如此,视觉神经系统的比较、调节也很重要。叔本华说:“颜色是心智的产物,而不是外部世界的产物。”此言不谬。

那么人的色觉究竟是怎样产生的呢?英国伦敦大学学院教授泽基(Semir Zeki)是这个领域的先驱,他告诉我们:大脑为了确定某一块色块的颜色,必须计算它的反射波与周围区域反射波的强度比率,这是大脑构建颜色的重要一环。大脑会分别对长、中、短波段的光线至少进行3次比较,然后依据比率计算的结果给这个色块一个解释,那就是它的颜色。

但是,神经科学家再要进一步研究大脑内部的活动时碰到了困难。因为大脑视皮层里的每个细胞都具有专一性,如某个细胞只对红色有反应,另一个细胞只对某个走向的线条有反应,对其他的刺激不产生任何反应。受试者在观察色块的时候,为了计算这些比率,被观察的色块和周围必须有边界。有边界就有了形状,如直线、曲线或者斜线等,这对于想了解大脑对“颜色”的认识,无疑是一种干扰。为了去除“形状”的因素,科学家选择了一些病人做志愿者,这些病人虽然因病(如一氧化碳中毒)失去了视觉,但是还保留了一点对颜色的感觉。实验结果证明,病人对色块的感觉果然与正常人不一样,只取决于它的强反射波,与色块的“原本”颜色无关。换句话说,病人失去了一种“比较视觉”的机制,无法像正常人那样,在“明暗变化”条件下保持颜色的恒定性感觉。然而,这样的研究因为缺少病人作为研究对象,难以大规模地进行。

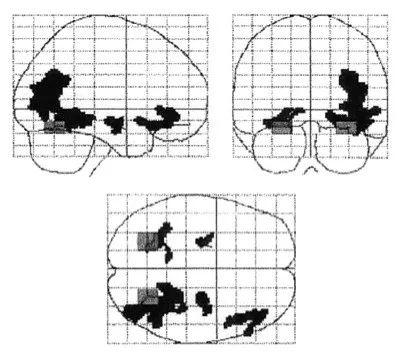

这时候,科学家惊喜地发现了野兽派绘画的特点:颜色与形状分离。泽基说:“野兽派艺术家采用了一套违背生理认知的方法:他们将形体涂上了和它们不相符的颜色;如此一来,颜色就可以从形体中解放出来。我们可以在马蒂斯、德兰等艺术家的作品中找到很多例子。他们的解决之道让我们得以一窥头脑运作的奥秘,因为我们可以透过显像实验,直接检视人们在观看正常和异常颜色的物体时,脑部活动的反应有何差异。”下图是泽基研究团队利用脑部显像实验(正电子发射断层扫描,PET)得到的结果。当受试者在观看马蒂斯等野兽派绘画时候,大脑的活动区集中在视皮层的V4区域。当受试者观看具有正常色彩的天然景物时,不但头脑中对野兽派绘画有反应的区域仍然会有反应,其他区域也会有反应。

泽基利用脑部正电子发射断层扫描得到的结果。图中的黑色部分代表受试者观看彩色物体时的脑部反应,灰色方块表示对野兽派绘画有反应的区域。二者有明显的差异。

通过一系列研究,科学家现在认为,人的色彩视觉的形成大致有3个阶段。第1阶段测量每个点的波长结构(V1区域视觉细胞负责);第2阶段计算比率构建色彩,避免波长变化的影响(V4区域视觉细胞负责);第3阶段赋予颜色(整合各个区域的信息)。