型号试验,这是一个“神秘的存在”。

一项型号试验究竟怎么才能取得成功,今天给你讲两个试验队的故事。

(一)

祖国西部,夕阳西下散发出金色余晖。这是等待了21个月的收获时刻。

此时,一场极具开拓性意义的型号试验刚刚结束。

现在,指控大厅传来消息:

试验圆满成功。

型号总指挥尹总说:

“这个型号的‘新领域、新技术、新队伍’三新特点决定了研制道路上必定不能一帆风顺,型号队伍必须要在困难中前行,在挫折中奋起,坚韧、坚持到首飞成功的那一刻,这些我们做到了!”

在研制过程中,研制者们遇到了很多研制难题。

不过,攻克难题团队给出这样的回答——

大胆创新,技术创新和管理创新双管齐下。

——对于瓶颈技术,

型号团队从基本原理入手,通过反复推导、仿真、试验验证,圆满实现了关键技术从无到有。

——对于队伍成长,

型号团队鼓励成员们去实现开拓性思维,敢于打破传统研制方法的禁锢,如此,一支平均年龄30岁的年轻队伍不断走向成熟。

——对于质量管理,

型号团队将工作提前规划,把问题前置,“抬头看全局,俯下身子干小事”,查问题、找风险、定措施、追闭环,型号队伍认真把每一个质量动作落到实处,严把质量关。

成功在于坚持和努力。

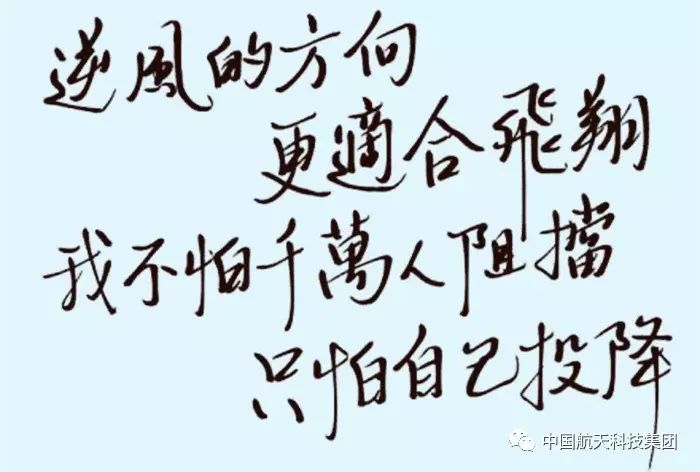

在型号总设计师陈总眼中,型号多线并行工作、巨大的竞争压力和复杂的外部环境都成为看似不可完成的“超级”任务。“但大家拧成一股绳,压力使队伍激发出了一股锐气。”在“逆风”中,研制者们开始学会“飞翔”。

从决策立项到完成首飞,型号研制历时21个月。

在这段日子里,队员们的自发加班成为常态,很多人一年以来就没休过完整的周末。

出厂前一次合练试验,由于飞行试验产品不宜在室外过夜,试验队员们从凌晨4点开始启运飞行试验产品,一直到第二天凌晨3点才圆满完成了试验。

“为了抢时间、保产品,大家毫无怨言。”

型号副主任设计师小卢说。

吃透技术、吃透状态、吃透规律,研制者们用实力实现了21个月之前“两总”定下的目标——稳得住,不解体,分得开,点得着,打得准,测得到。

去年秋天,型号进入发射场,虽然整个研制和出厂过程中充满波折,但在这24天进行的各项测试和六大专题22个专项复查以及发射场操作过程中,没有出现一个质量问题。

型号由于特殊性,其实研制人员们的辛苦很少为外人所知,不过研制者们并不在乎,他们经常这样说:“什么也不说,祖国知道我。”

这次发射中,一系列动作干净利落,堪称完美。

可是,一次成功并不代表最后研制的成功,型号试验往往要经过几次甚至是十几次、几十次。

陈总清晰地看到从这次试验成功到型号正式装备的道路还有多远。

他说:

“

不管多难,只要目标清晰,步伐坚定,即使面对难以逾越的困难,也总能在黎明前的黑暗中看到希望的光芒。

”

(二)

另一支试验队在2016年最后一个月进入戈壁试验场。

6年前刚上路的时候,他们认为这只会是一次小战役,不出3年就能拿下。谁知竟如一场“越战”,越陷越深。

这段旅程的起点充满阳光。

2010年,航天科技集团一院型号团队进行了两次演示验证飞行,向用户展示新型号的前景。试验圆满达到了预期目标,这项前沿技术有望成为通用技术,用户满意,团队踌躇满志。

风险就在这里埋下了。

太过轻易的成功,让研制团队低估了技术难度。毕竟他们挑战的是一种全新的理念和技术,前路漫漫,从未有人涉足。

两年后,

第一次成果展示,

失败

。

下一

年

,从高原到戈壁,

连续几次试验,成败参半

。

“麻烦的不是出现问题,而是不知道问题出在哪里。”副总设计师张副总说。

那之后的3年时间,整个团队就陷在这样的僵局之中。似乎有一个“幽灵”就在他们身边,他们却看不见。

研制团队继续走下去,把所有能想到的问题都解决了。穷尽所有可能之后,他们认为“幽灵”一定已经被擒获,自信满满地上了试验场。

去年1月,研制团队背水一战,却被“幽灵”再次击倒。

这是最惨痛的一次失败。

团队开始了撒网式大检查,复查设计、比对数据、开展仿真,甚至溯源到最初的设计文件,还找来其他型号的专家重新复核。

日子一天天流逝,研究几乎毫无进展。年轻的设计师们在办公室迎来一个又一个黎明。不止一位女设计师临产前还在归零。总体设计师晓松因思虑过多经常失眠,每每在半夜辗转反侧后,爬起来把想到的问题一一记下来。

3个月后,春日里的一天,在海量数据和图像中,一个隐藏很深的现象突然被注意到,整个团队精神为之一振。

终于,黑暗中一丝微光闪现,打开“幽灵”之门的那把钥匙找到了。

但凡了解这个型号的人,第一个感触就是“过程太曲折了”,接着便会说“这帮人太不容易”。

挫折一直伴随他们到最后一刻。

此次进场后,第二次试验出乎意料地又失败了,沉默寡言的徐总师当场掉了眼泪。

英副总看了心酸,回到房间后,自己也抱着枕头痛哭。“这是不该出现问题的时候,只是因为小问题,太自责了!太自责了!”

自责始终伴随着型号负责人。“没有认识到研制的复杂性,僭越了航天型号的研制规律”,这是张副总得到的最深的领悟。

“一开始的演示性试验太顺利,让我们低估了新技术应用的困难程度,希望简化研制步骤,快速完成定型,”他说,“然而,

规律是不能违背的,我们付出了太大代价。