(本文写于2015年)

得知法国电影资料馆要举办弗朗索瓦·特吕弗展时,我的心情像标题一样特别激动。双重的特别:首先,特吕弗是我最喜欢的新浪潮导演之一;其次,对于每个影迷而言,去亨利·朗格卢瓦创办的法国电影资料馆无异于一次朝圣。

乘每一站间距都很长的地铁14号线有一种大步奔跑的感觉。Bercy站外十二区的巴黎是一个更宽大的巴黎:Parc de Bercy与塞纳河对岸如同两个巨型书档的法国国家图书馆遥遥相对,现代主义的气息呼应着Frank Gehry设计的电影资料馆——与布洛涅森林里新落成的LV基金会相比,法国电影资料馆或许是Frank Gehry那些奇奇怪怪的建筑里最不奇奇怪怪的一个,或至少从外部看如此。

当我面对正门举起相机时,特吕弗也在拍我。黑白海报上的他,用双手的拇指和食指框成了一台想像中的摄像机——这是他观看世界的方式。

童年,及被重演的童年

“我最初的200部电影都是偷偷看的,要么逃学、要么没付钱就溜进影院⋯⋯”1932年2月6日,弗朗索瓦·特吕弗生于巴黎皮加勒区——毕加索和梵高也曾住过的、有红磨坊和性商店的街区。

展览也从特吕弗的童年及青春期开始。这无疑是聪明的选择,因为在这位大导演的创作中,童年及青春期的影响是一条极为重要的线索。《四百下》及整个安托万·多瓦奈勒系列的自传性如此强烈,以至于唯有将特吕弗的自身生活与他的电影相互比较,才能彼此阐明。

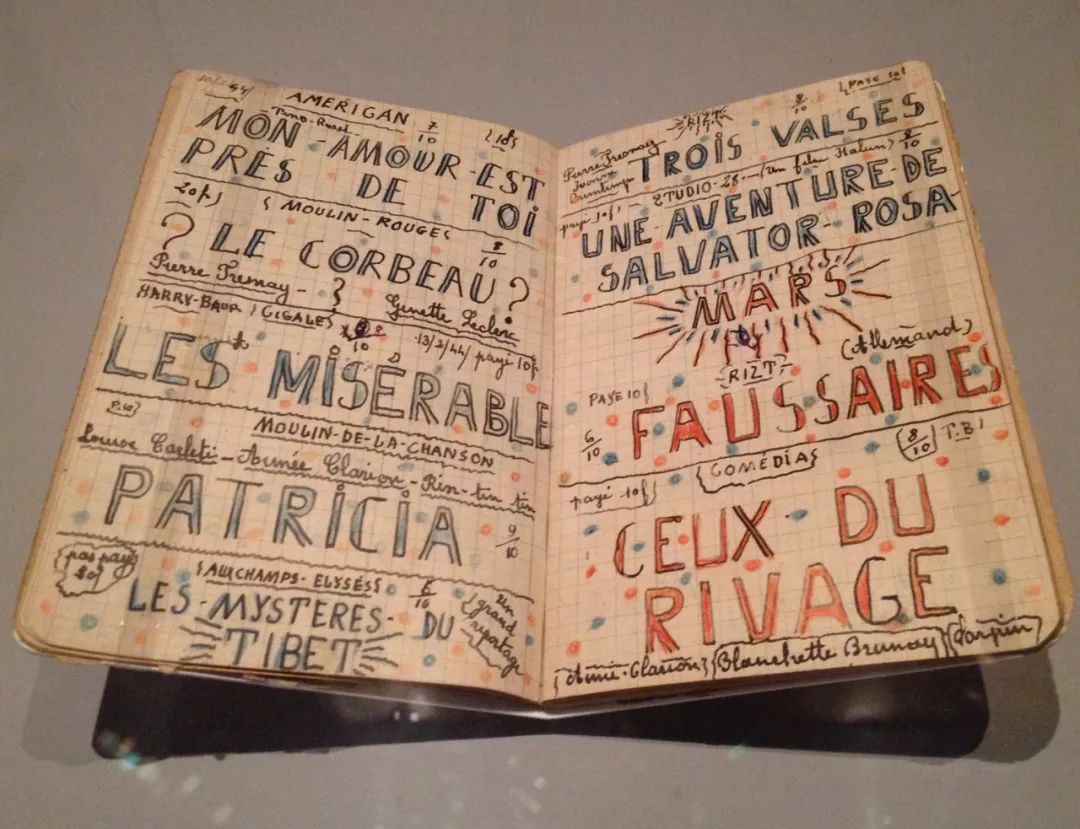

特吕弗早熟且具有艺术天赋,展览中展示的特吕弗学生时期的笔记本告诉我们这一点。在一本方格簿上,八岁的特吕弗画了一个长腿性感女郎。而在11-12岁的疯狂观影期,他又在笔记本上用彩色美术字体记录下那些电影片名。作为一个胆怯而孤独的少年,电影在一个平行的秘密世界里为他提供了庇护之所。

1948年,特吕弗与好友罗伯特在拉丁区成立了一个电影俱乐部,结识了安德烈·巴赞等电影导演。在一张泛黄的《拉丁区电影俱乐部》报上,可以读到特吕弗记述的雷内·克莱尔造访电影俱乐部的报道。但好景不长,俱乐部不久后倒闭,特吕弗也因无法偿还会员费入狱。其父亲将其送至位于Villejuif的管教所——在《四百下》里,我们可以看到让-皮埃尔·李奥演出的平行版本。

在整个特吕弗展中,有一张照片最为惊人:弗朗索瓦·特吕弗与让-皮埃尔·李奥在1971年时的一张黑白合照——他们如此相像,神形皆相似,仿佛后者只是前者的一个更年轻的版本。也许这是因为,很少有演员像李奥一样在同一个导演的镜头下、故事中成长,而这故事又是导演自身的故事,以至于到了后来,李奥简直成了特吕弗的Alter Ego。

展览以详实的史料记载了这段神奇缘份的演进。其中尤为特别的是让-皮埃尔·李奥最初的Casting Sheet。右侧标注着他的出生日期:1944年5月28日。左侧则是特吕弗的几条评注:很英俊、有点女性化;Jacqueline Pierreux及F. Leaud之子;他认识Domarchi?(可能是指后来出演戈达尔《精疲力尽》的Jean Domarchi);他的信写得很好,简洁、明了(展览同时展出了李奥写给特吕弗的信);出生地是?;聪明。而这正是一段传奇开始的见证。

展览随后在更宽泛的语境下讲述了人们更熟知的段落:新浪潮运动之始,特吕弗与他的同行们——戈达尔、里维特、夏布洛尔等——开始了一段创作的爆发期。“把我们集聚在一起的唯一共同点是:自由。”特吕弗如是说。

爱的激情与伤害

“我希望我的电影给人这样的印象:他们仿佛是在40度发烧时拍的。”爱的激情、及爱所带来的伤害,是特吕弗电影的另一条重要主线。它延续了安托万系列所呈现的童年及青春期的情感教育,展现了特吕弗眼中成年期的爱情。

在一个较大的展厅内,展览同时播放着几部特吕弗电影的片段:《祖与占》、《两个英国女孩在欧陆》、《最后一班地铁》、《密西西比美人鱼》等。而那段由凯瑟琳·德纳芙在《最后一班地铁》及《密西西比美人鱼》重复了两遍的重要台词被抄写在墙上:

-是啊,爱让人受伤:就像猎食的大鸟,在我们上方盘旋,它变得静止,变成威胁。但这种威胁也可能是幸福的承诺。你很美,埃莲娜,你那样美以至于看着你就让我痛苦。

而在一张《祖与占》的手稿上,可以读到特吕弗亲手写下的另一段经典对白: