[

器晤 总249 题

]

说 琮

7

分栏、分槽和射间

.

.

我们通常在描述琮的形体特征时,还要提到分栏或分槽。

分栏是指琮体一面中部的平槽,因为它低于两边的装饰(射),所以容易看作是一个长槽,它就被当成了左右的一个分栏或分槽。

江苏阜宁陆庄出土良渚文化玉琮

琮射与射间部分很清晰

其实这个槽与栏都不存在,因为这个槽或栏的底就是琮体圆筒形的表面,只是射的稍显凸起才感觉形成了一个槽。

将琮体还原到实际观察的的圆筒形后,我们看到的是左右并不连接的射,而左右射之间的空隔被我们看成是贯通上下的一个分栏或分槽,其实这个栏与槽是不存在的,因为它的表面与琮体上下是一般平齐,它就是琮体的表面,并没有凹下去,标准的琮都是如此,甚至可以说找不到一件例外的琮来。

晚期的琮这个所谓的槽没有了,分栏没有了,是因为左右的射连接为一体了。不仅左右射连接为一体,而且它的表面与琮的筒体是同一个高度,完全没有了左右射的界线。

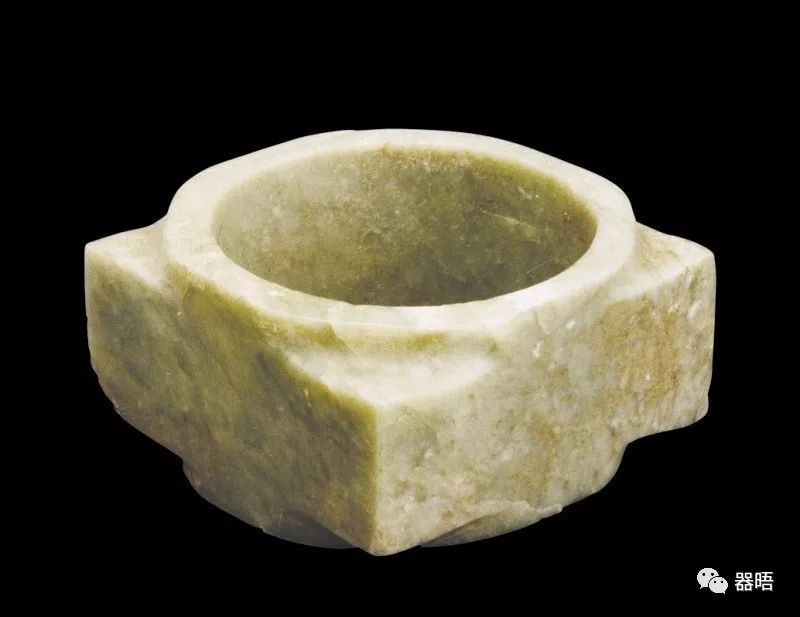

甘肃定西高泉村出土

齐家文化玉琮,

无射间

所以琮的分栏或分槽之说,可以从此舍去,那个空间部位就用“射间”代替它。射间一般光素无纹,也见到极少有的刻纹现象。

浙江余杭良反山出土

渚文化玉琮王

射间琢刻神像

需要强调一点的是,良渚文化玉琮不见无射间的例证,而齐家文化却罕见有射间的例证,这是非常明确的区别。

“八方”之谓

.

.

考古见到的琮,圆筒状的内体,外形绝大多数都是四方体,但在汉代文献上却有“八方”之说,反而不见或少见四方的提法,这是为何?

北宋人赵九成在《续考古图》中,绘有一件“圆腔方柱”形器,不明何器,说是“制度未详”。到了清代吴大澂在《古玉图考》中,绘有“圆腔方柱器”图形,他引述钱坫的话说:“琮八方象地,今琮皆四方,……今世所传古缸头,其大者皆琮也。”所以会有人认为吴大澂是将“圆腔方柱器”正式命名为“琮”的第一人,他也思考过四方体的琮,又如何有“八方象地”这样的说法呢?

琮的外观整体造型,看起来确是内圆外方,只是这个“方”,它不仅仅只是表示四方的意思。《周礼•考工记•玉人》说:“大琮十有二寸,射四寸,厚寸”。《白虎通义•文质》说:“圆中牙身方外曰琮”,明确了琮的方形特征。郑玄注“以黄琮礼地”云:“琮之言宗,八方所宗,故外八方,象地之形。中虚圆,以应无穷,象地之德,故以祭地”。徐铉解《说文》琮说:“其状外八角而中圆也”,《玉篇》也说“琮玉八角,象地”,都是沿袭的郑说。

古时以八方八角来理解琮的造型,在我们看来还觉得需要进一步解释,因为八方和八角,在琮上直观并不得见。

按照汉代时的理解,这“方外”,可以为“外方”、“四方”、“八方”或“八角”,但事实上当时并不是所有的人都知道琮的造型是怎样的,所以东汉石碑上《六玉图》中的琮,被刻为内圆孔外八角的形状。北宋聂崇义作《新定三礼图》,绘出的“大琮”、“黄琮”和“驵琮”三琮均为八瓣花朵形,明代刘绩的《三礼图》则将琮绘成穿孔八方形。

河南洛阳西郊汉墓出土三件石饰,中穿圆孔,外周八角形,也被认为可能是汉代理解的“八方象地”的“琮”。陕西唐惠昭太子陵出土一件正中穿孔的八方形玉板,有学者认为可能是唐代皇室所理解的“八方象地”的琮。

汉代开始对于琮这样的一些理解,与实际相差甚远,这样理解的八方也是非常牵强。若是说琮外形是四面体,这比较好理解,但“八方”之说却不好接受。当然有了四面,就会有八方,但是直接由琮体上找到八方的感觉,却并不容易。

当然如果将观察琮的角度变换一下,可能还是可以获得“八方”的印象。要变动的这个视角,就是变“面视”为“角视”,对着琮角来观察它。带有兽面的一个角,就是一个射,兽面的两眼是可以各各向着不同的方向,这两眼便是向着两个方向。琮体上四位一体的组射就是四个兽面四双眼睛,这八只眼睛自然就是朝向八个方向了。

浙江余杭反山出土良渚文化玉琮

琮在后期左右射连接为一体,兽面没有了,那双眼睛也没有了,射间距隐没了,才见到明显的方体形琮,八方之说就更不好理解了。

这样说来,我们须得由四角观琮,才会得到八方八面的体验。其实由带有兽面纹的玉琮观察,是一定要由琮角为视点才对,琮角装饰的射是一个由两面拼合的神兽面,只有对着角观看才有完整的图像。一个角涉及的有两方,四个角涉及到八方,这也就是八方琮之说的由来,原来指的并不是八角琮,八方并不等同八角的概念。

琮的主体仍然是圆体形,或者说就是一个圆筒形,它只是通过鉏牙合组的射才体现出方形的视觉效果。这种视觉上为四面体的方形,其实就是概念中的八方,是古代人认为的大地的象征。

我们注意到杨建芳在《玉琮之研究》

(《考古与文物》1990年第2期)

中,对于玉琮形制及其演变进行过研究,将玉琮形制归纳为二式,每一式又包括长形(柱形 )和短形(镯式)二种。

Ⅰ式琮

中央为一圆筒,外侧边缘一般有四个等距的长方凸起。此式玉琮大多数外形呈上大下小,有的形体极长。杨建芳特别指出,安徽薛家岗文化的一件小玉琮和山东龙山文化的一件异形小琮,应是ⅠC式琮的简化,不认为是起源阶段的形态,这与许多研究者的看法完全不同。

Ⅱ式琮

中空如圆筒,外侧为四个平面相接而成的方柱形,认为是名符其实的“内圆外方”琮。Ⅱ式琮是ⅠC式琮的简化形式,区别是中部保持完整的平面。

杨建芳通过大范围出土标本的比较,认为玉琮的型式因时因地有所不同,良渚文化玉琮几乎全属Ⅰ式,安徽薛家岗文化与山东龙山文化玉琮皆为Ⅰ式。他特别指出,山西龙山文化玉琮兼有Ⅰ式与Ⅱ式,商代玉琮也如此,而西周及春秋战国玉琮则几乎全属Ⅱ式。这个判断非常有意义,对于观察琮在传播过程中的源流走向很有启发。

关于各地出土玉琮的异同,杨建芳非常明确地指出:以地域而论,南方流行Ⅰ式琮,北方则以Ⅱ式琮较为盛行。由玉琮型式的消长和空间分布,可以确定Ⅰ式琮的出现应早于Ⅱ式琮。吴县张陵山墓M4所见ⅠA式镯形兽面纹琮属良渚文化早期,早于ⅠB和ⅠC式琮。ⅠB式琮中折角特大者接近ⅠA式琮,折角近90°者则与ⅠC式琮近似。ⅠB式琮在琮的发展序列中,介于ⅠA与ⅠC之间。因此玉琮形制的演进,大体可确定为ⅠA→ⅠB→ⅠC→Ⅱ。

关于玉琮之长短,杨建芳认为主要视玉材大小而定,长型玉琮只是短型玉琮的加倍重复而已。长型玉琮不见于ⅠA式,而见于其余三式,由此认定最早出现的琮应是短型的镯式。

关于玉琮的纹饰及演变,由良渚和石峡等玉琮看,大多数有神人面类或神兽面的纹饰,间或加刻“

鸟纹

”(?)

。

神人面神兽面有繁有简,

Ⅰ

B及ⅠC式琮上的神人面或神兽面,以折角为中轴,由左右两侧之半神人面或半神兽面结合而成。

杨建芳认为折角神人面或神兽面之出现,是出于将弧形神人面或神兽面立体化之需要,即由二度空间变为三度空间,以形成浮雕的效果。

浙江余杭瑶山出土良渚文化玉琮

试与安阳侯家庄大墓出土的二件兽面石琮比较,不难发现其所以然。商代玉石琮不少是光素无纹,显示出琮已趋于退化。其有纹饰者,除兽面或简化兽面外,尚流行以蝉纹代替兽面。安阳侯家庄大墓出土的两件长筒形石琮,其四角的上下兽面却是反向,与良渚玉琮上下神兽面全为同向者不同。商代玉琮在外侧表面上,多加饰垂直平行短线,甚至有的饰变形卷云纹,这也与良渚玉琮明显不同,意味着商代玉琮的功能,可能与良渚玉琮有所不同。

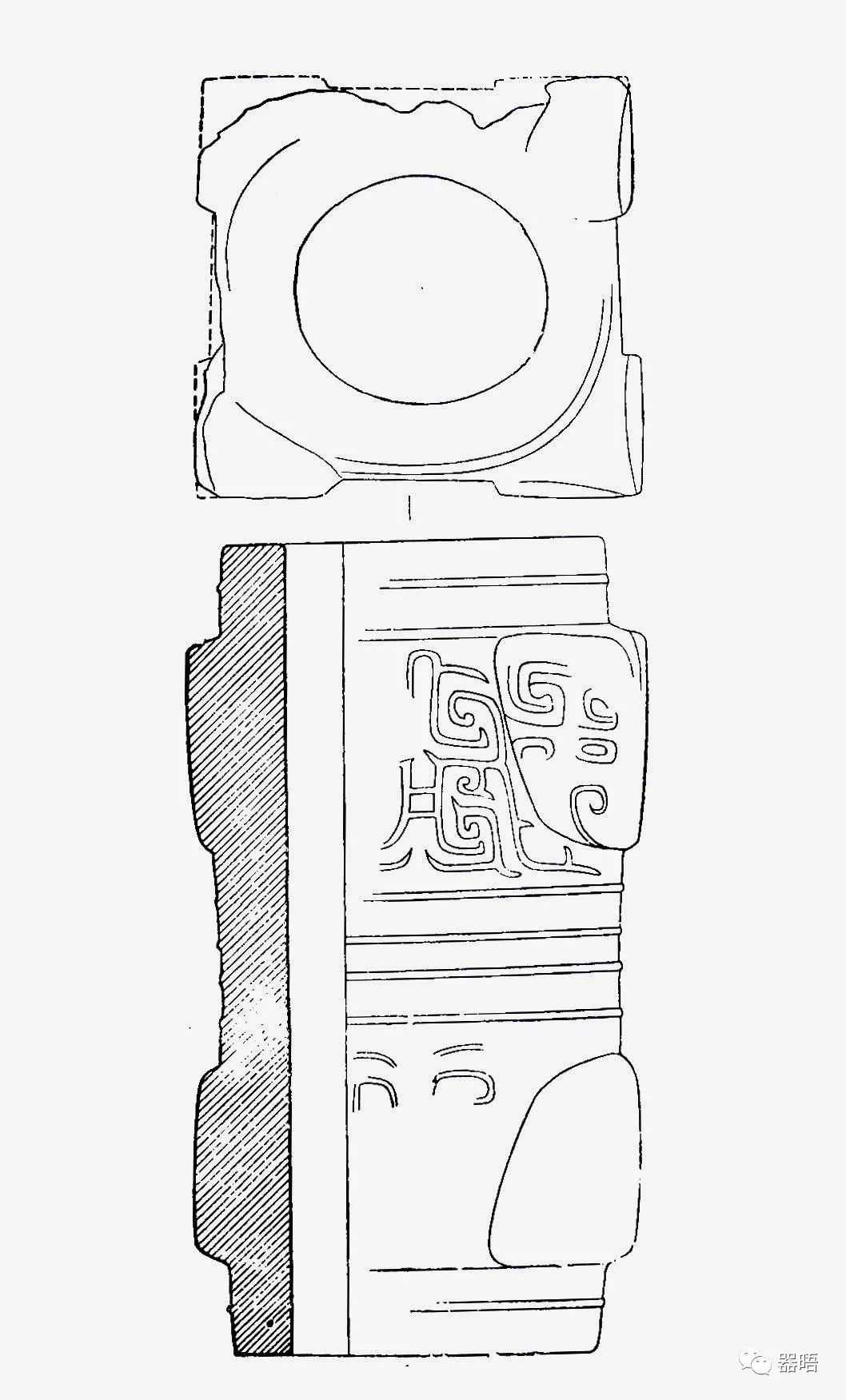

河南安阳侯家庄出土商代石琮

周代玉琮光素者更多,少数有纹饰者也与史前及商代玉琮的纹饰大异其趣。如湖北随州战国早期曾侯乙墓的一件短型Ⅱ式玉琮,其四角分别饰浅浮雕的卷曲龙形,该墓另一件Ⅱ式玉琮四角不加雕刻,只在四侧平面分别饰一阴刻龙头。这种不在四角而只在四侧平面雕刻主要纹饰的作法,与以前玉琮纹饰构成方式截然不同,其原因当与Ⅱ式琮的出现有关。

湖北随州曾侯乙墓出土战国玉琮

玉琮由四面可以想到八方,早期带神兽面射组的琮比较容易理解这八方的含义。其实八方之说是不必太较真的,不然我们就会像汉唐人那样画出八角琮来,将本来有些复杂的事情变得更加复杂起来。

●

●

♡

-

您的转发

分享

-

就是对我们的赞赏

回复下列关键词可阅读相关内容

·

新论

|

信仰

|

饮食

彩陶

|

玉器

|

青铜器

|

带钩

|

汉画

国家宝藏

|

海昏侯

|

良渚

|

巴蜀

1.

权利与信仰|一枚玉琮的故事

2

.

一枚谜琮

3

.

说琮|为乾隆一辩

4

.

说琮|辨识车釭

5

.

说琮|琮璧的名与实

6

.

说琮|玉衣上的那小物件

7

.

赵陵山|良渚琮镯之疑

8.

说琮|是方还是圆

9

.

说琮|未曾迷失于历史中的琮

点击

↓

阅读原文

查看 精选阅读